诗歌,是人类情感最古老的回响,从远古先民劳作时的“断竹,续竹,飞土,逐宍”,到唐宋文人案头的锦绣华章,诗歌始终以凝练的语言,承载着生命的悲欢与时代的呼吸,它不仅是文学殿堂的瑰宝,更是我们理解历史、洞察人心、安顿自我的一把钥匙,要真正读懂一首诗,让它在你心中活起来,就需要从几个维度去亲近它、感受它。

溯源:在历史的坐标中定位诗魂

一首诗的诞生,绝非凭空而来,它总是与特定的时代背景、地理环境和作者的个人境遇紧密相连,这重背景,构成了我们解读诗歌的第一层密码。

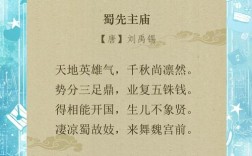

以杜甫的《春望》为例。“国破山河在,城春草木深。”这沉痛的开篇,若不了解其创作于安史之乱期间,长安沦陷,诗人自身也被困敌营的史实,便很难体会其中“山河”与“国破”的强烈对比,“草木深”所暗示的荒凉与人烟稀少,这里的“春”,不是温暖的希望,而是对世事沧桑的无情反讽,正是这国仇家恨的个人遭境,催生了“感时花溅泪,恨别鸟惊心”这般移情于物的千古绝唱。

再如苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”其豪迈之气,既源于赤壁古战场的雄浑景象,更深深植根于作者因“乌台诗案”被贬黄州的失意心境,面对浩瀚江水与历史陈迹,个人的荣辱得失显得如此渺小,从而激发出一种超然物外的旷达,不了解这次贬谪,就很难理解词中“多情应笑我,早生华发”的自嘲与“一尊还酹江月”的无奈与洒脱。

当我们接触一首诗,首先应尝试探寻它的“出生证明”:它写于何时?何地?作者正处于怎样的人生阶段?当时的社会又发生了哪些重大事件?这些信息如同地图,能引导我们更准确地抵达诗歌的情感核心。

共情:在作者的际遇里寻找共鸣

诗歌是高度个人化的艺术表达,作者的生平经历、性格气质与思想观念,会直接投射到他的作品之中,知人论世,是深入诗境的必经之路。

李白的诗风之所以飘逸豪放,与他一生好入名山游的经历、渴望建功立业又不愿屈从权贵的傲岸性格密不可分。“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”这既是《梦游天姥吟留别》中的呐喊,也是他一生人格的写照,读他的诗,能感受到一种冲破束缚的自由精神。

而宋代女词人李清照的词作,则清晰地划出了一条从明媚欢快到沉郁苍凉的人生轨迹,前期如《如梦令·常记溪亭日暮》,充满了少女的闲适与活泼;南渡之后,国破家亡,丈夫病逝,其词风陡变,《声声慢·寻寻觅觅》中“这次第,怎一个愁字了得!”的悲叹,凝聚了个人与时代的双重苦难,了解了她颠沛流离的后半生,我们才能对字里行间的血泪感同身受。

将诗歌放回作者的生命轨迹中去体味,我们便不再是冰冷的看客,而是能与古人进行心灵对话的知己。

品味:在技巧的剖析中领略匠心

诗歌之所以动人,除了深厚的情感和思想,还在于其精湛的艺术手法,这些手法是诗人锻造情感的利器,也是我们欣赏诗歌美学价值的重要方面。

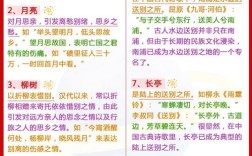

意象,是诗歌的基本构成单位,是融入了主观情意的客观物象。“床前明月光”中的“月光”,“古道西风瘦马”中的“西风”与“瘦马”,都是典型的意象,诗人通过意象的组合,营造出特定的氛围与境界,马致远的《天净沙·秋思》便是通过密集意象的叠加,勾勒出一幅苍凉的游子思归图。

象征,则是通过某一特定具体形象,来表现某种抽象的概念、思想或情感,屈原以“香草美人”象征高洁的品格,于谦在《石灰吟》中则以“粉身碎骨全不怕,要留清白在人间”的石灰,象征自己坚贞不屈的操守。

古典诗词中格律的严谨、对仗的工整、用典的精妙,现代诗歌中语言的张力、结构的创新、通感的运用,都极大地丰富了诗歌的表现力,留意这些技巧,就如同掌握了欣赏一件艺术品的门道,能看出更多纹理与层次。

践行:在生活的土壤里播种诗心

诗歌并非束之高阁的古董,它可以也应当融入我们的日常生活。

在个人修养方面,诗歌是滋养心灵的甘泉,当我们感到浮躁时,读一读王维的“行到水穷处,坐看云起时”,或许能获得一份超然与平静;当我们遭遇挫折时,吟诵李白的“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,或许能重燃奋斗的勇气,诗歌能提升我们对美的感知力,润泽我们的情感世界。

在人际交往中,诗歌也能成为优雅的表达工具,在特别的时刻,引用一句恰当的诗词,往往胜过千言万语,表达爱慕时,“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”的含蓄婉转;祝福友人时,“愿我如星君如月,夜夜流光相皎洁”的美好期许;思念故乡时,“露从今夜白,月是故乡明”的深沉眷恋,都能让情感的表达更具韵味与深度。

更重要的是,诗歌能教会我们如何观察和感受生活,诗人能从一朵花的开落、一片云的聚散中感悟生命哲理,我们学习诗歌,最终是为了像诗人一样,拥有一双发现美的眼睛,在平凡的日子里捕捉不平凡的诗意,让精神世界变得更为丰盈和辽阔。

归根结底,诗歌是人类精神的咏叹调,它穿越时空,将不同时代、不同境遇中的人们的情感联结在一起,每一次认真的阅读,都是一次与伟大灵魂的邂逅;每一次真诚的感悟,都是对自我生命的一次深度勘探,不必将诗歌视为高深莫测的学问,它更像是一位沉默而睿智的朋友,随时准备在我们需要时,给予慰藉、力量和启迪,让诗歌的韵律,在我们的生命中回响,这便是传承它最好的方式。