诗歌是语言的艺术,更是心灵的回响,当我们漫步于诗歌的长河,仿佛置身于日光之下,每一缕光芒都映照出不同的情感与哲思,从《诗经》的质朴到唐诗的恢弘,从宋词的婉约到现代诗的先锋,诗歌始终是人类精神的载体,让我们一同探索诗歌的创作与鉴赏,感受其跨越时空的魅力。

诗歌的源流与演变

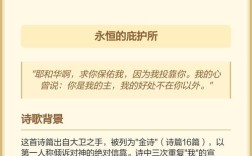

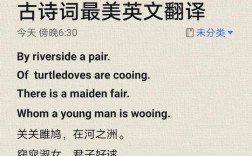

中国诗歌的源头可追溯至《诗经》,这部收录西周至春秋时期作品的经典,以“风雅颂”为体例,展现了先民的生活与情感。“关关雎鸠,在河之洲”的吟唱,不仅是爱情的表达,更暗含礼乐文明的雏形,战国时期,屈原以《离骚》开创楚辞体裁,用香草美人的象征体系抒发政治理想,奠定了中国诗歌的比兴传统。

唐代是诗歌的黄金时代,李白将道家逍遥精神注入诗篇,“天生我材必有用”的豪迈与“举杯邀明月”的孤傲,共同构成盛唐气象的多重维度,杜甫则以史笔写诗,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的写实手法,使诗歌成为记录时代的镜子,值得注意的是,唐代科举以诗赋取士的制度,促使诗歌创作成为文人的必备素养,这种制度性激励对诗歌繁荣产生了深远影响。

宋词在音乐与文学的融合中达到新高,苏轼突破晚唐词风的柔靡,在《念奴娇·赤壁怀古》中以“大江东去”开篇,将个人命运与历史长河相联结,李清照则通过“寻寻觅觅,冷冷清清”的叠字运用,在音韵节奏中构建愁绪的立体空间,词牌本身的音乐属性,要求创作者必须兼顾文学性与音乐性,这种双重标准造就了宋词独特的艺术高度。

创作背景的深层解读

理解诗歌需回归历史现场,陶渊明“采菊东篱下”的恬淡,实为对东晋门阀政治的消极抵抗,其《饮酒》组诗中的自然意象,构成与仕宦生涯对立的精神乌托邦,王维后期山水诗的空寂之境,则与安史之乱后的心理创伤密切相关,“空山不见人”的描写既是对禅宗的体悟,也是对现实世界的疏离。

现代诗的诞生伴随着新文化运动的语言革命,徐志摩《再别康桥》中“轻轻的我走了”的句式结构,打破古典诗词的格律束缚,通过口语化表达实现情感的直接传递,北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证”,则以蒙太奇手法重构语言逻辑,反映特定历史时期的价值颠覆。

诗歌鉴赏的多维视角

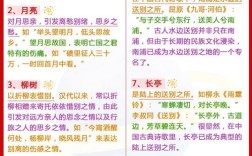

意象解读是进入诗歌的关键,马致远《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦”的意象组合,通过视觉元素的叠加营造苍凉意境,值得注意的是,中国古典诗歌常采用意象并置手法,如温庭筠“鸡声茅店月,人迹板桥霜”完全省略连接词,这种留白给予读者再创造的空间。

声韵分析揭示诗歌的音乐本质,杜甫《秋兴八首》中“丛菊两开他日泪”的平仄交错,形成声情对应的艺术效果,词学特别讲究四声安排,周邦彦《兰陵王》的“柳阴直,烟里丝丝弄碧”,通过入声字与平声字的交替使用,模拟折柳送别的哽咽之声。

创作技法的实践应用

象征系统的建立决定诗歌的深度,李商隐《锦瑟》以乐器起兴,“沧海月明珠有泪”的意象群构成多层隐喻,这种模糊性恰恰拓展了诗歌的阐释空间,现代诗人余光中在《乡愁》中延续这种传统,将邮票、船票等日常物象升华为文化乡愁的载体。

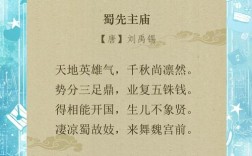

时空处理手法体现诗人的哲学思考,陈子昂《登幽州台歌》通过“前不见古人,后不见来者”的时间纵深感,构建宇宙意识与个体存在的对话,这种大跨度时空跳跃在毛泽东《沁园春·雪》中得到发展,“惜秦皇汉武”的历史评点与“数风流人物”的现实指向,形成独特的时空交响。

语言创新是诗歌永葆生机的源泉,白居易倡导“老妪能解”的通俗诗风,其《卖炭翁》用“满面尘灰烟火色”的白描实现社会批判,当代诗歌更注重语言实验,西川《在哈尔盖仰望星空》通过“河汉无声,鸟翼稀薄”的超验书写,探索现代汉语的诗性可能。

诗歌与当代生活的对话

在数字时代,诗歌以新的形式延续生命,微信诗歌群的即兴创作、短视频平台的诗词解析、现代谱曲的古典诗词传唱,都在构建诗歌传播的新生态,值得注意的是,诗歌写作已成为心理疗愈的手段,其韵律节奏能调节呼吸频率,意象构建可疏导情感淤积。

真正理解诗歌需要打破单向解读模式,当我们读李煜“问君能有几多愁”,既要看到亡国之痛的个人倾诉,也要理解其将抽象情绪具象为“一江春水”的艺术转化,欣赏莎士比亚十四行诗,在体会文艺复兴人文精神的同时,应关注其五步抑扬格与跨行连续创造的听觉美感。

诗歌创作从来不是技术的堆砌,王昌龄《诗格》提出的“物境”“情境”“意境”三层次,揭示出诗歌从具象到抽象的升华过程,这种创作理念与法国象征主义诗人马拉美“诗不是用思想写成,而是用词语写成”的形式主张,实则指向相同艺术规律——内容与形式的不可分割。

站在人类文明的长河回望,诗歌既是个人情感的出口,也是时代精神的刻度,当我们用“悠悠我心”感受古人的脉搏,以“面朝大海”呼应现代人的向往,便完成了跨越时空的灵魂握手,这种通过语言文字实现的精神共鸣,正是诗歌永恒价值的明证。