中国古典诗歌是中华文化瑰宝,凝聚着千年智慧与审美精髓,从《诗经》的质朴民谣到唐诗的雄浑壮阔,再到宋词的婉约清丽,这些作品以精炼文字构筑出辽阔的精神世界,要真正读懂古典诗词,需从多个维度深入探究。

溯源辨流:诗歌的时空坐标 《诗经》作为中国文学源头,收录西周至春秋时期的305篇作品,分为“风雅颂”三大类。“风”源自十五国民间歌谣,“雅”为贵族宴饮乐曲,“颂”则是宗庙祭祀乐章,关雎》以水鸟和鸣起兴,展现先秦时期含蓄典雅的情感表达方式。

屈原在战国时期创作《离骚》,开创“骚体”新诗风,诗中“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着精神,与诗人身处楚国危难之际的忧患意识紧密相连,了解诗歌的创作背景,如同掌握打开理解之门的钥匙。

唐代李白《早发白帝城》中“朝辞白帝彩云间”的轻快笔调,需联系诗人遇赦东归的历史情境;杜甫“国破山河在”的沉痛慨叹,必须放在安史之乱的时代背景下品味,每首经典都是特定时空的产物,承载着诗人的生命体验与时代印记。

知人论世:作者与作品的深层共鸣 王维的山水田园诗充满禅意,这与诗人晚年奉佛参禅的生活密切相关。《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”的空灵意境,正是其精神世界的投射,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》的豪放词风,既展现个人胸襟,也折射出宋代士大夫将历史思考融入自然观照的独特思维方式。

李清照词风的前后变化尤能说明问题,前期《如梦令》中“知否,知否?应是绿肥红瘦”的清新婉约,与南渡后《声声慢》“寻寻觅觅,冷冷清清”的沉郁苍凉形成鲜明对比,这种风格转变,直接关联着词人从美满生活到流离失所的人生巨变。

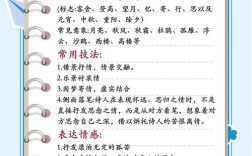

艺术探微:诗歌的创作技法 古典诗歌创作讲究“赋比兴”三种基本手法。“赋”是直陈其事,如《诗经·七月》按时间顺序叙述农事活动;“比”为比喻象征,李商隐“春蚕到死丝方尽”以蚕丝喻情思;“兴”乃触景生情,《关雎》由水鸟相向引出君子对淑女的思慕。

格律是古典诗词的重要特征,唐代成熟的近体诗在平仄、对仗、押韵上有严格规范,杜甫《登高》全篇对仗工整,平仄协调,被誉为“七律之冠”,词作为配合音乐的诗体,更注重词牌规范,苏轼《水调歌头》既遵守词牌格律,又在内容上突破传统,开创豪放词风。

意象运用体现着中国诗歌的独特魅力,马致远《天净沙·秋思》通过“枯藤老树昏鸦”等九个意象组合,营造出浓郁的秋日羁旅氛围,诗歌中的意象往往具有传承性,如“月亮”经李白《静夜思》、张若虚《春江花月夜》等作品反复吟咏,已积淀为承载乡愁与哲思的文化符号。

意境营造:诗歌的审美核心 意境是中国古典美学的独特范畴,指作品描绘的生活图景与表达的思想感情融合而成的艺术境界,王昌龄《诗格》提出“物境”“情境”“意境”三层次说,严羽《沧浪诗话》强调“妙悟”对意境把握的重要性。

陶渊明《饮酒》其五构建的“采菊东篱下,悠然见南山”的意境,将具体的自然景象升华为超然物外的精神家园,柳宗元《江雪》中“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的画面,既是对自然景物的描绘,也是诗人孤高人格的写照,这种情景交融、虚实相生的意境,使有限文字蕴含无限韵味。

古今贯通:诗歌的现代价值 古典诗歌的生命力在于其穿越时空的永恒价值,李白“天生我材必有用”的自信,杜甫“安得广厦千万间”的关怀,苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达,这些精神品质在任何时代都具有启迪意义。

在现代社会快节奏生活中,古典诗歌为我们提供精神栖息地,当我们吟诵张若虚《春江花月夜》“江畔何人初见月?江月何年初照人?”的诗句,依然能感受到对宇宙人生的深切思考,王维《终南别业》“行到水穷处,坐看云起时”的禅意,为现代人如何面对困境提供智慧启示。

理解古典诗歌需要放下功利心,以心灵去感受文字背后的温度,每次阅读都是一次与古人的对话,我们在品味诗歌韵律之美的同时,也在传承着中华民族的文化基因,这种文化传承不是简单的复古,而是让传统在新时代焕发新的生机。

古典诗歌鉴赏最终要回归文本细读,通过反复吟咏、潜心体会,我们才能逐渐领悟“言外之意”“韵外之致”,当我们在某个清晨吟诵孟浩然《春晓》,在某个秋夜品味李商隐《夜雨寄北》,那些跨越千年的情感共鸣,正是古典诗歌永恒魅力的最好证明。