古代诗歌是中华文化瑰宝,承载着千年智慧与情感,要真正读懂一首诗,需从多个维度切入,方能领会其精髓。

溯源探流:文本与作者的时空对话 诗歌的出处如同文化基因的坐标,诗经》中的《蒹葭》,既见于“秦风”又载于“国风”,这种双重归属实则揭示了周代采诗制度的特性——同一母题在传播中形成的变体,考察出处时,需注意古籍版本差异,如宋刻本《乐府诗集》与明刻本在字句上的微妙区别,这些差异往往折射出不同时代的审美倾向。

理解作者生平是解锁诗歌的密钥,李商隐《锦瑟》的晦涩,与其夹在牛李党争间的仕途困境密不可分,但需注意,作者经历不等于创作意图,陶渊明《饮酒》系列虽题名“饮酒”,实则是仕隐抉择后的哲学宣言,研究作者应结合墓志铭、同时代文人酬唱等史料,构建立体的创作语境。

历史现场:创作背景的三重维度 创作背景包含时代气候、个人境遇与文学传统三个层面,杜甫“三吏三别”若不置于安史之乱的历史熔炉中解读,便失去了诗史价值,而个人境遇方面,白居易《琵琶行》的江州司马之叹,正是贬谪文学传统的典型体现,更宏观地看,唐宋诗词的嬗变与科举制度、城市经济发展密切关联,苏轼的“以诗为词”创新,实则根植于宋代士大夫文化的土壤。

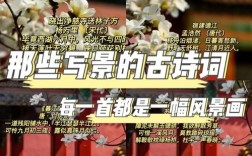

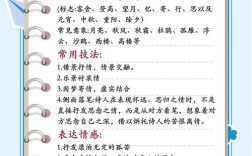

鉴赏方法:从字句到意境的进阶 传统鉴赏讲究“知人论世”,现代解读则需多管齐下,首先是训诂学方法,如《离骚》“扈江离与辟芷兮”中“辟芷”的考据,关乎对屈原香草美人体系的理解,其次是声韵分析,李清照《声声慢》的齿舌音叠用,创造出声情并茂的艺术效果,最后是意象追踪,王维诗歌中的“空山”意象,需放在禅宗思想传播的背景下,才能体会其“诗中有画”的深意。

当代读者可借助数字人文技术,如通过语料库统计李白诗歌中“剑”“酒”“月”的共现频率,发现其豪放风格的内在结构,但技术始终是辅助,最终还是要回归文本细读。

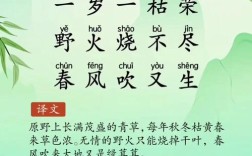

艺术手法:古典美学的密码系统 比兴手法在《诗经》中已臻成熟,如《关雎》以雎鸠起兴,建立自然物象与人类情感的隐喻关联,唐代近体诗的格律规则,尤其是杜甫律诗中的拗救技巧,体现着汉语音韵的精密体系,用典艺术在辛弃疾词中登峰造极,《永遇乐·京口北固亭怀古》连续化用五个历史典故,构建出多重意义空间。

特别值得注意的是“互文性”手法,李商隐《无题》与道教上清派经典的互文,韦应物诗歌与《周易》的哲学对话,这些都需要读者具备广博的文化储备。

现代转化:古典诗歌的当代价值 在信息爆炸时代,古典诗歌提供了一种精神镇静剂,陶渊明的“采菊东篱下”对治现代人的焦虑,苏轼的“一蓑烟雨任平生”成为逆境中的精神资源,中小学教材中的古诗教学,应避免机械背诵,而是通过创设情境,如用沙画演绎《天净沙·秋思》,用地理信息系统标注边塞诗路线,让传统焕发新生。

学术界近年倡导“文体学、文献学、文化学”三结合的研究路径,这对普通读者亦有启发,比如解读《春江花月夜》,既要分析其七言歌行体的流变,又要考证敦煌写本与传世本的异文,还要理解隋唐运河文化带来的时空观念变革。

古典诗歌不是博物馆里的标本,而是流动的文化血脉,每次阅读都是与古人的心灵共振,这种穿越时空的对话,正是中华文明生生不息的奥秘,当我们吟诵“床前明月光”时,参与的不仅是个人情感体验,更是千年文化传统的当代延续。