诗歌的意象

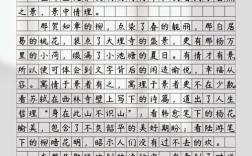

诗歌是语言的艺术,更是意象的凝结,意象是诗人情感的载体,是诗歌的灵魂所在,通过意象,诗人将抽象的情感、思想具象化,让读者在字里行间感受诗意的流动,理解诗歌的意象,不仅能提升鉴赏能力,也能让创作更具深度。

意象的起源与发展

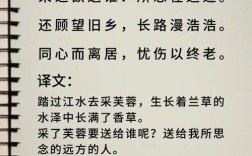

意象并非现代诗歌的专属,早在《诗经》中,诗人便以“关关雎鸠,在河之洲”描绘爱情,以“采薇采薇,薇亦作止”寄托思乡之情,这些自然物象被赋予情感,成为诗歌表达的重要手段。

唐代是中国古典诗歌的巅峰时期,意象运用炉火纯青,李白的“举杯邀明月,对影成三人”,以月、影、酒构建孤独而浪漫的意境;杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,让花鸟承载家国忧思,宋代词人则更注重细腻的情感表达,如李清照的“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”,以雨打梧桐渲染凄清氛围。

西方诗歌同样重视意象,象征主义诗人波德莱尔在《恶之花》中以“腐尸”隐喻生命与死亡,意象极具冲击力;美国诗人庞德推崇“意象主义”,主张“直接呈现”,其代表作《在地铁车站》仅用两行诗——“人群中这些面孔幽灵般闪现,湿漉漉的黑枝条上的花瓣”——便勾勒出都市的疏离感。

意象的构成与分类

诗歌意象可分为自然意象、人文意象和抽象意象。

自然意象

自然意象指山川草木、风雨雷电等自然景物,王维的“空山新雨后,天气晚来秋”以山、雨、秋构建静谧禅意;雪莱的《西风颂》以“狂暴的西风”象征革命力量,自然意象因其普遍性,易于引发共鸣。

人文意象

人文意象包括建筑、器物、历史典故等,李商隐的“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”融合神话传说;艾略特的《荒原》大量引用神话、宗教典故,构建复杂的象征体系,这类意象需一定文化积累才能深入解读。

抽象意象

抽象意象将无形的情感具象化,顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,以“黑夜”象征压抑时代,“光明”代表希望;里尔克的《豹》通过困兽的意象表达现代人的精神困境。

意象的创作手法

诗人运用意象时,常采用以下手法:

比喻与象征

比喻是意象的桥梁,如贺知章的“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作剪刀;象征则赋予意象更深层含义,如徐志摩的“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,以“云”象征无常与自由。

通感

通感打破感官界限,增强表现力,李贺的“昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑”让声音具象化;波德莱尔的“芳香、色彩和声音在相互应和”直接点明感官交融。

意象叠加

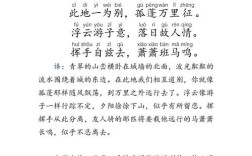

多个意象并置,产生丰富联想,马致远的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”通过六个意象叠加,勾勒出苍凉的秋景;庞德的意象主义诗歌也强调意象的直接陈列。

意象的鉴赏与运用

鉴赏诗歌意象,需关注三点:

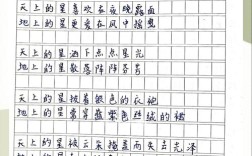

- 意象的选择——为何用此物象?如柳永的“杨柳岸,晓风残月”中,杨柳象征离别,残月渲染凄清。

- 意象的组合——如何排列意象?杜甫的“星垂平野阔,月涌大江流”通过“垂”“涌”让静态画面充满动感。

- 意象的深层含义——是否具有文化隐喻?如苏轼的“人生如逆旅,我亦是行人”以“逆旅”暗喻人生短暂。

创作诗歌时,意象运用需注意:

- 真实性:意象应源于真实观察,避免空洞堆砌。

- 独特性:寻找新颖的意象组合,如北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”。

- 统一性:意象需服务于整体情感,避免杂乱。

诗歌的意象是诗人与读者的对话密码,读懂意象,便能触摸诗歌的温度;善用意象,文字便有了生命,从古至今,那些伟大的诗篇无不以意象打动人心,无论是“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮阔,还是“面朝大海,春暖花开”的恬淡,意象始终是诗歌最动人的语言。