诗歌鉴赏 | 《琴诗》

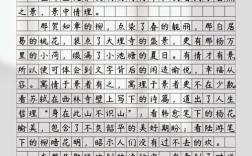

在中国古典诗歌的璀璨星河中,苏轼的《琴诗》以其独特的哲理性和艺术性熠熠生辉,这首诗语言简练,却蕴含深刻的人生思考,展现了宋代文人将哲理融入诗歌的独特审美,本文将从诗歌的出处、作者、创作背景、艺术手法及鉴赏方法等方面展开分析,帮助读者深入理解这首经典之作。

诗歌出处与作者

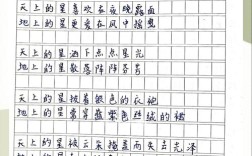

《琴诗》出自苏轼的《东坡志林》,全诗仅四句:

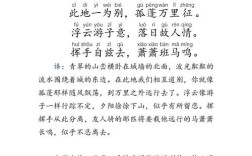

若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?

若言声在指头上,何不于君指上听?

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,北宋著名文学家、书画家、政治家,他是“唐宋八大家”之一,诗词、散文、书法皆造诣极高,其作品以豪放洒脱、富含哲理著称。《琴诗》虽短,却体现了苏轼对艺术与自然关系的深刻思考,展现了其“以理入诗”的创作特点。

创作背景与思想内涵

苏轼一生历经宦海沉浮,晚年更是饱尝贬谪之苦,在黄州、惠州、儋州等地流放期间,他的思想逐渐转向佛道哲学,诗歌创作也更多探讨人生与自然的本质。《琴诗》正是这一时期的代表作之一。

这首诗以琴与指的关系为喻,探讨了艺术创作中主客观的统一问题,琴声的产生,既离不开琴(客观条件),也离不开指(主观技艺),苏轼借此表达了一种辩证思维:世间万物的存在与变化,往往是多种因素相互作用的结果,这种思想与禅宗“缘起性空”的哲学观不谋而合,展现了苏轼对生命与艺术的深刻洞察。

艺术手法赏析

-

设问修辞,引发思考

全诗以两个设问句构成,不直接给出答案,而是引导读者自行思索,这种手法增强了诗歌的哲理性,使短短四句诗耐人寻味。 -

比喻象征,以小见大

以“琴”与“指”的关系象征艺术创作中的主客互动,进而引申至更广泛的人生哲理,这种由具体到抽象的写法,体现了苏轼诗歌的典型风格。 -

语言简练,意蕴深远

苏轼摒弃华丽辞藻,用近乎白话的语言表达深刻思想,符合宋代诗歌“以理取胜”的审美倾向。

诗歌的鉴赏方法

-

知人论世,结合背景

理解苏轼的创作背景,尤其是其晚年思想的变化,能更准确把握《琴诗》的哲学内涵。 -

抓住意象,分析象征

“琴”与“指”不仅是具体事物,更是艺术与自然、主观与客观的象征,通过分析意象的深层含义,可以挖掘诗歌的哲理内核。 -

比较阅读,拓展思维

将《琴诗》与苏轼其他哲理诗(如《题西林壁》)对比,或与禅宗公案类比,能更全面地理解其思想脉络。

诗歌的现实意义

《琴诗》虽写于千年前,但其蕴含的辩证思维至今仍具启示意义,在艺术创作中,天赋与努力、灵感与技巧缺一不可;在生活中,个人与环境的互动同样决定成败,苏轼以诗喻理,提醒我们:世间万物皆因缘和合,唯有把握主客统一,方能臻于至境。

读《琴诗》,不仅是欣赏一首短小的哲理诗,更是与千年前的智者对话,苏轼以简驭繁的笔法,让读者在思索中领悟艺术与人生的真谛,这种跨越时空的智慧,正是古典诗歌永恒的魅力所在。