雾里打渔诗歌

在中国古典诗歌的长河中,渔父意象一直占据着独特地位,无论是《楚辞》中的沧浪渔父,还是唐诗宋词里的烟波钓徒,渔父不仅是隐逸的象征,更承载着文人超脱世俗的精神追求,而“雾里打渔”这一意象,更是将诗歌的朦胧美与人生哲理融为一体,成为历代诗人反复吟咏的主题。

雾里打渔的诗歌渊源

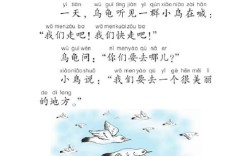

“雾里打渔”最早可追溯至《楚辞·渔父》,屈原在放逐途中遇见一位渔父,渔父劝他“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”,表达了一种随遇而安的处世哲学,这一形象在后世诗歌中不断演变,尤其在唐宋时期,渔父成为隐逸文化的典型符号。

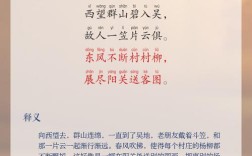

唐代诗人张志和以《渔歌子》闻名,西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”描绘了一幅悠然自得的渔隐图,而柳宗元的《江雪》“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,则以冷峻的笔触刻画出渔父的孤高气质,雾的加入,使得画面更具朦胧意境,如宋代苏轼《赤壁赋》中“渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿”,雾气弥漫的江面,恰似人生迷途的隐喻。

经典诗歌中的雾与渔

-

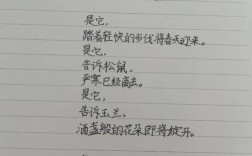

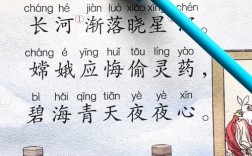

张志和《渔歌子》

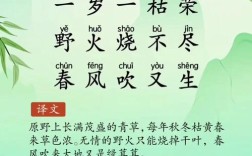

“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”这首词以轻快的笔调勾勒出渔父逍遥自在的生活,雾气与细雨交织,营造出空灵悠远的意境,使读者感受到超脱尘世的闲适。 -

柳宗元《江雪》

“千山鸟飞绝,万径人踪灭。”在极度寂静的雪景中,渔父的独钓成为孤独与坚守的象征,雾雪的朦胧,强化了诗歌的冷寂感,使渔父形象更具哲学深度。 -

苏轼《行香子·过七里濑》

“一叶舟轻,双桨鸿惊,水天清、影湛波平。”苏轼笔下的渔父生活,带有浓厚的道家思想,雾气缭绕的江面,暗喻人生的无常与超然。

这些诗歌不仅描绘自然景色,更通过雾与渔的结合,传递出诗人对世事的思考。

雾里打渔的创作手法

-

意象叠加

雾与渔本是独立意象,但组合后产生新的意境,雾代表朦胧、未知,渔象征隐逸、淡泊,二者结合,形成“似真似幻”的艺术效果。 -

虚实相生

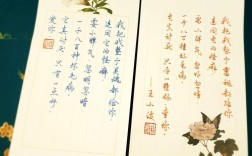

诗人常以雾为虚,以渔为实,如李商隐“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,雾气的虚幻与渔父的真实生活形成对比,增强诗歌的张力。 -

比兴寄托

渔父不仅是职业,更是精神寄托,王维“渔舟逐水爱山春,两岸桃花夹古津”,表面写景,实则表达对隐逸生活的向往。

如何欣赏雾里打渔类诗歌

-

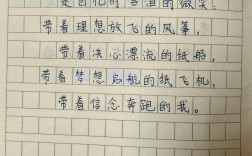

关注环境描写

雾气、江水、孤舟等元素共同构成诗歌的画面感,读者可尝试在脑海中还原场景,感受诗人的情感基调。 -

体会象征意义

渔父往往代表超脱,而雾可能象征迷茫,陆游“卧读陶诗未终卷,又乘微雨去锄瓜”,雾中劳作暗含对现实的疏离。 -

联系诗人经历

许多渔父诗创作于诗人贬谪或归隐时期,了解背景,能更深入理解诗歌内涵,如黄庭坚《登快阁》“万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟”,实则是仕途失意后的自我宽慰。

现代诗歌中的雾里打渔

古典意象在现代诗中仍有延续,海子《亚洲铜》写道:“祖父死在这里,父亲死在这里,我也会死在这里,你是唯一的一块埋人的地方。”虽未直接写渔,但土地与河流的意象,仍带有渔耕文明的影子,而顾城“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,雾气般的迷蒙与寻找的执着,与古典渔父诗的精神一脉相承。

雾里打渔的诗歌,既是文人的精神避难所,也是艺术表达的独特方式,从屈原到苏轼,从唐诗到现代诗,这一意象不断被赋予新的内涵,阅读此类诗歌,不仅是在欣赏文字之美,更是在触摸千百年来中国文人的心灵轨迹。