山楂,这枚小小的红果,早已超越了食物的范畴,在中国文学的沃土中生根发芽,结出了璀璨的诗意之花,它那酸中带甜的独特滋味,恰如诗歌本身,初品或许令人微蹙眉头,细尝之下,却能引发出无穷的回味与人生感悟。

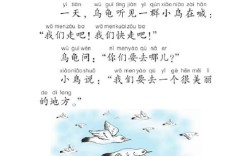

若要追溯山楂步入诗歌殿堂的足迹,目光需投向《诗经》那片广袤而古老的文学原野,虽然《诗经》中并未直接点出“山楂”之名,但其中描绘的诸多山野果实,如“甘棠”、“杜”等,据后世学者考证,很可能就包含了山楂的祖先,在《诗经·召南·甘棠》中,人们吟唱着:“蔽芾甘棠,勿翦勿伐,召伯所茇。” 这里的“甘棠”,有观点认为或与今日之山楂树有着亲缘关系,这首诗并非单纯咏物,而是借树木寄托对贤臣召伯的深切怀念,开创了以草木寄寓人情的文学传统,这株被赋予了情感与敬意的树木,可视为山楂在华夏诗卷中的朦胧初影。

时光流转至唐代,诗歌的黄金时代,山楂的形象开始变得清晰,中唐诗人白居易,这位始终关注民生、语言平易近人的大家,或许就曾将目光投向山野间的红果,他的《秋日》中写道:“野果充糇粮,陂塘爨薪薮。” 虽未明指山楂,但那在秋日里被百姓采撷以充饥的“野果”,很难说没有山楂朴实的身影,白居易的诗歌创作,往往扎根于现实生活,关注寻常物事,这种创作背景使得山楂这类寻常山果,得以凭借其实际功用——果腹、入药,悄然进入诗人的视野,成为描绘民间疾苦或田园闲适的意象元素。

宋代是山楂诗歌意象趋于成熟与丰富的时期,这一时期,随着园艺技术的发展与市民文化的兴起,果木的观赏与实用价值被进一步发掘,大文豪苏轼,其诗词向来以题材广阔、善用比喻著称,他在《中山松醪赋》中提及“楂、梨得之而宜人”,虽是在探讨酿酒食材,却已明确将山楂(楂)与梨并列为有益健康的佳品,体现了宋人对山楂实用价值的认可,苏轼一生颠沛,却总能从寻常食物与生活中寻得乐趣,这种豁达的人生观,使得他能发现并欣赏诸如山楂这般平凡事物中的美与价值,山楂的酸涩与回甘,恰似他笔下“人生如逆旅,我亦是行人”的况味,初尝是生活的艰辛,回味则是超然的旷达。

南宋诗人陆游,一生酷爱园艺,其诗作中充满了对草木的细致观察与深厚情感,他在《杂咏园中果子》中直言:“山杏溪桃本看花,累累成实亦堪夸。” 虽然此处咏的是杏与桃,但其对果树从开花到结果的欣赏角度,完全可以移情至山楂树上,春日满树繁花,秋日红果压枝,山楂同样兼具了视觉之美与味觉之实,陆游的诗歌创作,深深植根于他的乡村生活体验,这种背景使得山楂这类田园常见的果木,更容易成为他寄托隐逸之思或抒发生活情趣的载体。

明清以降,山楂在诗歌中的形象更为具体,其药用价值与象征意义也得到进一步凸显,明代医药学家李时珍在《本草纲目》中详细记载了山楂的药用功效:“化饮食,消肉积,癥瘕,痰饮痞满吞酸,滞血痛胀。” 这部巨著虽为医药典籍,但其文学性描述对文人创作产生了深远影响,清代诸多咏物诗或竹枝词中,山楂常作为消食健胃的良品出现,被赋予了健康、祥瑞的寓意。

山楂在古典诗歌中的应用手法,主要体现在以下几个方面:

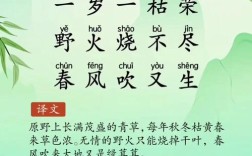

一是作为起兴之物,诗人往往先描绘山楂的形态、色泽或生长环境,以此引出所要抒发的情感,如看到深秋枝头那点点嫣红,或许会触发对时光流逝的感慨,或勾起对故乡的思念。

二是借物喻人,托物言志,山楂树耐贫瘠、抗严寒的特性,可用来象征坚韧不拔的品格;其果实初尝酸涩、回味甘甜的特点,则常被用来隐喻人生的先苦后甜,或形容那些外表平凡却内藏锦绣的人物。

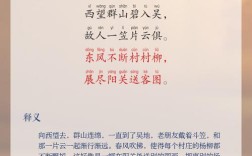

三是营造意境,无论是“霜降山果落,风清月色寒”的秋日山居图,还是“儿童误认相思子,摘得红珠不忍吞”的田园生活趣景,山楂都能以其鲜明的色彩和独特的形态,为诗歌意境添上生动的一笔。

四是化用典故与民俗,民间关于山楂消食的智慧,以及可能存在的古老传说,都为诗人提供了创作的灵感和文化内涵。

时至今日,我们如何更好地欣赏与运用这些承载着山楂意象的古典诗词呢?首要的是回归文本,细细品味诗句本身的语言之美、节奏之妙,继而,结合诗人生平与时代背景,深入理解山楂在特定诗作中被赋予的独特情感与思想,读白居易笔下与山果相关的诗句,当思其忧民之心;品陆游园中杂咏,可感其田园之乐,可以尝试将山楂的物理特性与诗歌的情感表达联系起来,思考其酸、甜、红艳、耐寒等特点,如何巧妙地转化为诗意的表达,也是最重要的,是建立诗歌与自身生命的连接,当我们品尝一枚冰糖葫芦时,或许能想起古人笔下那解人积郁的红果,感受到跨越时空的生活情趣与文化传承。

山楂从《诗经》的朦胧背景中走来,历经唐宋诗词的洗礼,在明清笔记中愈发清晰,它不再仅仅是山林间一颗普通的果实,而是凝结了千百年来文人墨客的情感、智慧与审美,它以其质朴而鲜明的形象,在浩瀚的中华诗词海洋中,占据了一席独特而不可或缺的位置,品味这些诗句,仿佛也能尝到那穿越时光的、酸涩之后泛起的丝丝甘甜,那是文化的滋味,也是生活的真味。