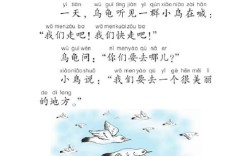

诗歌,是中华文化宝库中璀璨的明珠,它以凝练的语言、丰富的想象和优美的韵律,承载着古人的智慧与情感,对于初中阶段的学生而言,学习诗歌不仅是语文课程的要求,更是提升文学素养、陶冶情操的重要途径,本文将带领大家系统地了解诗歌的基本知识,从出处、作者到创作背景,再到赏析方法,帮助读者建立起对诗歌的初步认知框架。

探寻诗歌的源头与作者

中国诗歌的源头可以追溯到远古时期的民歌谣谚,《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌作品,共305篇,分为“风”“雅”“颂”三部分。“风”是各地民歌,“雅”是宫廷乐歌,“颂”是祭祀乐歌,这些诗歌大多为无名氏创作,反映了当时社会生活的方方面面。

继《诗经》之后,战国时期出现了以屈原为代表的楚辞,屈原的《离骚》《九歌》等作品,开创了个人创作的先河,以其瑰丽的想象和深沉的情感,成为中国浪漫主义诗歌的源头,屈原在流放途中写下这些诗篇,表达了对国家的忧虑和对理想的追求。

唐代是中国诗歌发展的黄金时期,涌现出李白、杜甫、王维等一大批杰出诗人,李白的诗风豪放飘逸,如《将进酒》《蜀道难》;杜甫的诗风沉郁顿挫,如《春望》《茅屋为秋风所破歌》;王维的诗则充满禅意画境,如《山居秋暝》《使至塞上》,这些诗人的作品各具特色,共同构筑了唐诗的辉煌。

宋代以词著称,苏轼、李清照、辛弃疾等是这一时期的代表词人,苏轼的《水调歌头·明月几时有》豁达超脱,李清照的《声声慢·寻寻觅觅》婉约细腻,辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》豪放悲壮,词作为一种合乐而歌的文体,在宋代达到了艺术高峰。

理解诗歌的创作背景

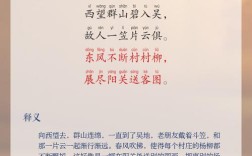

每首诗歌都是特定历史环境下的产物,了解创作背景有助于我们更深入地理解诗歌内涵,以杜甫的《春望》为例,这首诗写于安史之乱期间,当时长安被叛军占领,杜甫被困城中。“国破山河在,城春草木深”的沉痛诗句,正是诗人忧国忧民情怀的真实写照。

再如文天祥的《过零丁洋》,创作于南宋末年,诗人兵败被俘,押解途经零丁洋时所作。“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这掷地有声的诗句,表现了诗人坚贞不屈的民族气节,只有了解这段历史,才能体会诗中蕴含的悲壮与崇高。

苏轼的《水调歌头·明月几时有》写于宋神宗熙宁九年中秋,当时苏轼与弟弟苏辙已七年未见,词中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的感慨,既是对人生常态的洞察,也寄托了对亲人的思念之情,这种在特定情境下产生的情感共鸣,使这首词历经千年仍能打动人心。

掌握诗歌的赏析方法

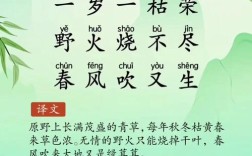

赏析诗歌需要从多个角度入手,包括意象、意境、语言和表现手法等,意象是诗歌中蕴含诗人主观情感的客观物象,如马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,通过一系列意象的组合,营造出萧瑟凄凉的意境。

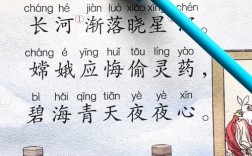

意境是诗歌所创造的艺术境界,如王维《使至塞上》中“大漠孤烟直,长河落日圆”两句,以简练的笔触勾勒出塞外辽阔苍茫的景象,使读者仿佛身临其境,欣赏诗歌时,要用心感受这种意境之美。

诗歌语言具有凝练、含蓄、富有韵律的特点,如贾岛在创作“鸟宿池边树,僧敲月下门”时,对“推”“敲”二字的斟酌,体现了古人对字句的精心锤炼,朗读诗歌时,要注意其平仄、押韵等声律特点,体会音乐之美。

诗歌中常用的表现手法包括比喻、拟人、夸张、用典等,李煜《虞美人》中“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,以江水喻愁,将抽象的情感具象化;李白《秋浦歌》中“白发三千丈,缘愁似个长”,运用夸张手法极写愁绪之深,了解这些手法,有助于我们把握诗歌的艺术特色。

培养诗歌的学习兴趣

学习诗歌不应仅限于课堂背诵,更应融入日常生活,可以通过多种方式培养对诗歌的兴趣:参加诗词大会、朗诵比赛等活动;游览诗歌中提到的名胜古迹,实地感受诗中的意境;将喜欢的诗句抄写在笔记本上,随时品读;甚至尝试创作简单的诗歌,体验创作的乐趣。

随着对诗歌了解的深入,你会发现这些古老的诗句与当代生活有着千丝万缕的联系,当我们望月思乡时,会想起李白的“举头望明月,低头思故乡”;当我们面临困境时,会记起陆游的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,诗歌中蕴含的人生智慧,穿越时空依然熠熠生辉。

学习诗歌是一个循序渐进的过程,不必急于求成,从理解字面意思到把握深层内涵,从欣赏单个诗句到领悟全篇意境,每一步都需要用心体会,相信通过持续的学习和积累,每位读者都能在诗歌的海洋中找到属于自己的珍珠,让这些优美的诗句成为生命中宝贵的精神财富,诗歌的学习不仅丰富我们的语言表达,更塑造我们的情感世界,提升我们的人文素养,这是任何其他学习难以替代的价值。