温泉,这两个字本身就带着温度,它不像“沸水”那样滚烫,也不似“溪流”那般清冷,它是一种恰到好处的温暖,一种从大地深处自然涌出的慰藉,当这样的意象落入现代诗歌的疆域,它便不再是单纯的自然景观,而演变为一个充满弹性和隐喻的符号,承载着诗人复杂的内在宇宙。

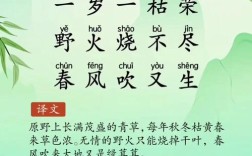

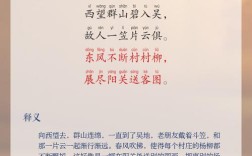

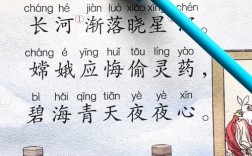

现代诗与古典诗词中对温泉的描绘,存在着根本性的分野,古典诗词中的温泉,往往是实在的、功用的,或是帝王游幸的奢华场景,如“温泉启蛰气氛氲,渭浦归鸿日数群”;或是文人洗浴的闲适抒怀,如“温泉水滑洗凝脂”,其意象大多指向明确的物理空间和社交活动,而现代诗歌,自象征主义以降,更注重开掘物象之“意”,而非拘泥于物象之“形”,温泉,在现代诗人笔下,首先完成了一次从“实”到“虚”的华丽转身。

这种转变的核心,在于现代诗对“意象”的深度运用,意象不再是简单的比喻或情景交融,而是主观的“意”与客观的“象”在瞬间的融合,成为一个全新的、自足的感知实体,诗人洛夫曾有一句:“温泉水滑,洗我千年的积郁。”这里的“温泉”,早已超越了华清池的物理属性,它滑润的触感,与“千年的积郁”形成质感与时间上的强烈对比,它不再是洗去尘垢的汤浴,而是涤荡历史沉疴、冲刷个体生命悲苦的精神洪流,温泉在此,成为一个关于救赎与新生的核心意象。

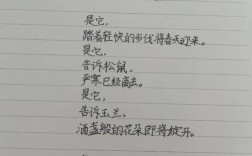

进一步探究,温泉的“温度”特质,使其天然地与“记忆”、“生命本源”和“内在苏醒”等主题相连,台湾诗人席慕容在《温泉》中写道:

“只要 在我眸中 曾有你芬芳的夏日 在我心中 永存一首真挚的诗 就这样忧伤以终老 也没有什么不好”

诗中并未直接描绘温泉,但标题“温泉”二字,为整首诗奠定了基调——那种深藏于心底的、持续散发热量的真挚情感,不就是记忆中的一泓温泉吗?它不张扬,却恒久地温暖着生命的“忧伤”,温泉是内化的,它是诗人用以定义和承载过往美好情感的容器。

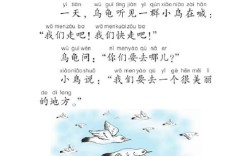

同样,大陆诗人欧阳江河在作品中也善于运用此类温热的地质意象,他笔下那些源于大地深处的涌动,常常隐喻着创造力本身,我们可以想象,诗歌的灵感,不正像一股埋藏于意识深处的温泉吗?它需要寻找地壳的裂缝(即思维的突破点),才能喷涌而出,带着原始的、未被污染的热力,成为语言的艺术,这种创作过程,与温泉的形成与涌出,存在着惊人的同构性,解读这类诗歌,我们不仅要看诗人写了什么,更要感知那推动语言诞生的、看不见的“地热”。

在诗歌的技艺层面,温泉意象的营造,往往依赖于通感手法的精妙运用,所谓通感,便是将听觉、视觉、嗅觉、触觉等不同感官体验交织互通,一首优秀的温泉诗,我们或许能“看”到那氤氲的水汽如薄纱般升起,“触”到那滑腻的水流包裹肌肤,“听”到水滴从石上跌落的空灵回响,甚至能“嗅”到硫磺气息混合着泥土的芬芳,诗人通过语言的调度,调动读者的全部感官,使其仿佛身临其境,从而更深刻地抵达意象所要传达的情感与哲思层面。

我们可以在这样的诗句中体会通感:

“冬夜,温泉是一盏被打翻的月亮 蒸汽的绸缎裹住山峦的肩颈 皮肤阅读着水书写的密信 每一个毛孔,都在聆听大地的心音”

“打翻的月亮”是视觉与动感的交融,“蒸汽的绸缎”是视觉与触感的转化,“皮肤阅读”是触觉与认知的叠加,“聆听心音”则是听觉的内化,温泉不再是一个被观察的客体,而是成为一个读者用全身心去“阅读”和“聆听”的文本,一个与宏大存在(大地)沟通的媒介。

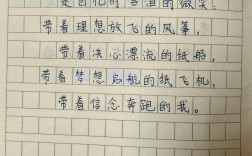

对于诗歌创作者而言,如何让“温泉”这个传统意象焕发新的生命力,是一个永恒的课题,简单地描写温泉的舒适与美景,容易流于表面,高明的做法,是找到它与个人独特生命体验的焊接点,它可以是童年外婆家澡盆里的热水,可以是困境中一句陌生人的关怀,也可以是创作瓶颈期突然降临的灵感,当你赋予它独属于你的故事和情感,这个公共意象便拥有了私密的温度,你的诗歌也因此获得了打动他人的力量。

从读者的角度,欣赏一首以温泉为主题的现代诗,也需要调整阅读习惯,我们不应执着于探寻诗人具体在哪一处温泉获得了灵感,而应专注于感受文本内部意象的流动与碰撞,问自己:这首诗中的“温泉”让我感觉到了什么?是放松、是治愈、是回忆的汹涌,还是对生命源头的探寻?诗人通过这个意象,构建了怎样的一个情感世界或哲学思考?

诗歌的魅力,正在于这种语言的创造性与开放性,每一个意象,都像一口泉眼,下方连通着无意识与文化的深潭,温泉,这大地温柔的吐息,被诗人捕捉,装入语言的器皿,最终呈现在我们面前的,已是一杯可以品尝的、融汇了天地人神的醇醪,它邀请我们卸下日常的疲惫,将整个身心沉浸进去,在词语的暖流中,重新感受自身血脉的搏动,并与那古老而永恒的地热,达成一次静谧而深沉的共鸣。