触摸诗歌的体温与心跳

每一首流传至今的诗词,都不是凭空产生的孤立文本,它有其独特的“出生证明”——出处与作者,这不仅仅是了解作者姓甚名谁、生于哪个朝代,更是要走进他所处的时代氛围与个人境遇。

读到杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,我们不能仅仅停留在对贫富差距的愤慨上,当我们了解到这首诗创作于安史之乱期间,杜甫本人正经历着颠沛流离的逃难生活,亲眼目睹了帝国由盛转衰的惨痛景象,我们才能体会到诗句中那份沉郁顿挫的,不仅是个人悲欢,更是一个时代的血泪与良知,这时,诗句便有了具体的重量和温度。

同样,李白的“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,如果脱离了它具体的创作背景——唐玄宗下诏征其入京,李白以为施展抱负的时机终于到来——我们或许只会觉得这是诗人一贯的狂放,但结合背景,我们便能触摸到他那一刻喷薄而出的喜悦、自信以及对未来的无限憧憬,这声“大笑”因而显得无比真实和动人。

探寻出处与作者,是为了将诗歌放回其原有的历史坐标中,理解它为何而鸣,为谁而歌,这个过程,让我们看到的不是一个扁平化的诗人形象,而是一个有血有肉、有欢笑也有痛苦的鲜活生命。

解码:掌握开启诗意大门的钥匙

理解了诗歌的来处,下一步便是掌握赏析它的方法,古典诗词在漫长的演化过程中,形成了一套精妙的美学体系与表现手法。

意象,是构成诗词意境的基本单位,它是融入了主观情意的客观物象。“月亮”不仅仅是一个天体,在张九龄笔下是“海上生明月,天涯共此时”的相思;在李白笔下是“举头望明月,低头思故乡”的乡愁;在苏轼笔下则升华为“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的哲思,学会捕捉并解读意象,就等于拿到了进入诗人内心世界的第一把钥匙。

典故,是诗歌的文化密码,诗人常援引历史故事、神话传说或前人诗句,以简驭繁地表达复杂情感,辛弃疾的词堪称用典的典范,他在《永遇乐·京口北固亭怀古》中接连化用孙权、刘裕、廉颇等历史人物的故事,将自己主张北伐又担忧国事的复杂心境,以及对朝廷用人不察的悲愤,表达得含蓄而深沉,不了解这些典故,就很难深入理解词人的良苦用心。

手法,是诗人编织情感经纬的技艺,赋、比、兴是《诗经》以来就确立的创作传统。“赋”是直陈其事,如《木兰诗》的叙事;“比”是打比方,使形象更鲜明,如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”;“兴”是由他物引起所咏之词,如《关雎》以水鸟和鸣起兴,引出对淑女的思慕,还有虚实结合、对比、衬托等众多技巧,它们共同构建了诗词摇曳多姿的艺术效果。

掌握这些方法,并非为了进行枯燥的学术分析,而是为了更细腻、更深刻地感受诗歌的美感与力量,从“看热闹”的观众,转变为“懂门道”的知音。

活化:让古典诗意照进现实生活

诗歌的生命力在于其永恒的普世价值,它并非博物馆里的展品,只可远观,而是可以融入我们日常生活的智慧与慰藉。

在表达情感时,一句恰当的诗词远胜于千言万语的苍白,表达爱慕,可以说“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”;感慨时光流逝,可以叹“逝者如斯夫,不舍昼夜”或“最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树”;面对困境,可以用“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”来激励自己保持豁达,诗歌为我们提供了最凝练、最优雅的情感语言。

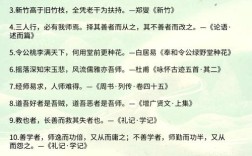

在个人修养上,诗歌能陶冶性情,滋养心灵,读王维的“行到水穷处,坐看云起时”,可以学习处变不惊的从容;读陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,可以体会返璞归真的闲适;读文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,可以感受坚贞不屈的气节,这些诗句内化于心,能塑造我们的价值观与人生观。

在网络时代,古典诗词也展现出惊人的活力,它成为流行歌词的灵感源泉,如邓丽君的《但愿人长久》;它化作文案创作的点睛之笔,让商业传播更具文化底蕴;它更是社交网络中,人们分享心境、寻求共鸣的优雅载体,这种古今融合,证明了真正优秀的诗歌,永远能与每一代人的精神需求同频共振。

因为有了你,每一位愿意驻足品读的读者,诗歌才得以完成其最终的使命,它从作者的笔端,穿越历史的烟云,最终在你的心弦上拨响回音,这份穿越千年的共鸣,是人类文明中最珍贵的财富,让我们继续在这条星河中撷取智慧与美好,让诗意的光芒,照亮更多寻常的日子。