唐朝是中国诗歌发展的黄金时代,诗歌创作呈现出前所未有的繁荣景象,不同风格的诗人群体逐渐形成具有鲜明艺术特色的诗歌流派,这些流派不仅反映时代精神,更推动中国古典诗歌走向成熟。

初唐诗歌的承前启后 初唐时期,诗歌创作仍受南朝宫体诗影响,但已出现革新气象,王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王四位诗人突破齐梁浮艳诗风,将创作题材从宫廷扩展到边塞、江山,为唐诗发展开辟新路径,王勃《送杜少府之任蜀州》中“海内存知己,天涯若比邻”的豪迈情怀,标志着诗歌开始转向抒发真实情感。

陈子昂明确提出反对齐梁诗风的主张,在《修竹篇序》中倡导“汉魏风骨”与“风雅兴寄”,其《登幽州台歌》以“前不见古人,后不见来者”的苍茫意境,展现出刚健质朴的诗风,为盛唐诗歌繁荣奠定理论基础。

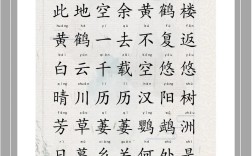

盛唐气象与两大主流 盛唐时期,山水田园诗派和边塞诗派双峰并峙,以王维、孟浩然为代表的山水田园诗人,将自然景物与禅意感悟完美融合,王维精通音乐、绘画,其诗作《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”既是一幅清新画卷,又蕴含深邃禅理,孟浩然《过故人庄》以“绿树村边合,青山郭外斜”的质朴笔触,展现田园生活的宁静美好。

边塞诗派则以高适、岑参、王昌龄为核心,这些诗人或亲历边塞,或对戍边生活有深刻理解,其诗作充满豪迈气概,岑参《白雪歌送武判官归京》用“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”描绘边塞雪景,既展现壮丽风光,又抒发报国情怀,王昌龄《出塞》中“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”更是表达出强烈的爱国精神。

李杜的卓越成就 李白与杜甫虽未形成特定流派,但其创作成就代表唐诗最高水平,李白继承屈原浪漫主义传统,将乐府民歌与个人天才创造相结合。《蜀道难》中“噫吁嚱,危乎高哉”的惊叹,《将进酒》中“天生我材必有用”的自信,都展现其豪放飘逸的风格,其诗歌语言如“清水出芙蓉,天然去雕饰”,开创中国古典诗歌的浪漫主义高峰。

杜甫则立足社会现实,以“语不惊人死不休”的创作态度,将律诗创作推向极致。《春望》中“国破山河在,城春草木深”的沉痛,《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的苍凉,既展现个人命运起伏,又反映时代变迁,其诗作被尊为“诗史”,对后世产生深远影响。

中唐诗歌的多元探索 中唐时期,诗歌创作呈现多元化趋势,韩愈、孟郊等人以文为诗,追求奇崛险怪,韩愈《山石》采用散文笔法记述游山经历,句式参差,语言古朴,孟郊《游子吟》虽质朴自然,但其《秋怀》组诗却展现苦吟特色,这种追求在贾岛诗中更为明显,“推敲”典故正是其苦吟创作的生动体现。

与此相对,白居易、元稹倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,白居易《卖炭翁》揭露宫市弊端,《琵琶行》抒发人生感慨,其诗作力求通俗易懂,相传老妪能解,元稹《连昌宫词》通过行宫兴衰反映历史变迁,体现现实主义创作精神。

晚唐诗歌的精致转向 晚唐时期,社会动荡加剧,诗歌创作逐渐转向个人内心世界,李商隐和杜牧并称“小李杜”,但其艺术风格各具特色,杜牧擅长七绝,《泊秦淮》中“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的感慨,《赤壁》中“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的议论,都展现其俊爽诗风。

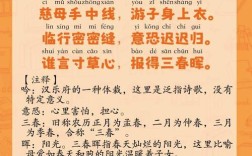

李商隐的诗歌则更为含蓄蕴藉,其无题诗创造朦胧意境。“相见时难别亦难,东风无力百花残”的缠绵,“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”的执着,将爱情体验与人生感悟融为一体,其诗作善用典故、意象,形成独特的艺术风格。

温庭筠、韦庄等花间派词人开启词体创作的新领域,温庭筠《菩萨蛮》组词辞藻华丽,构图精致,奠定花间词派的创作范式,韦庄词作则较为清丽自然,《菩萨蛮》中“人人尽说江南好,游人只合江南老”既写江南美景,又抒思乡之情,展现词这种新兴文学形式的艺术魅力。

唐代诗歌流派的发展演变,既有时代表征,又具个性特色,从初唐的革新到盛唐的繁荣,从中唐的多元到晚唐的精致,每个阶段的诗歌创作都与其时代背景紧密相连,这些流派的艺术成就不仅构成中国古典诗歌的精华,也为后世文学创作提供丰富营养,理解唐代诗歌流派的发展脉络,有助于我们更深入地把握中国古典诗歌的艺术精髓与文化内涵。