将古典诗词的意境与情感,用现代诗歌的语言和形式重新编织,是一场跨越时空的文学对话,这不仅是语言的转换,更是审美体验的迁移与创造性的传承,要完成好这项创作,需要我们深入理解古典诗词的精髓,并掌握现代诗歌的表达技巧。

探寻源头:理解是改写的前提

任何一首流传千古的诗词,都不是孤立的文字符号,它承载着作者的生命体验与时代的风云变幻,改写的第一步,绝非简单的翻译,而是深度的理解与共情。

-

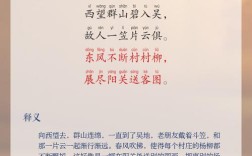

知人论世,把握情感基调:每一首诗词都有其独特的“气场”,李白的《早发白帝城》写于流放途中遇赦东归,其“轻舟已过万重山”的快意,源于绝处逢生的狂喜,如果改写者不了解这段背景,可能只会写成一段轻快的旅行见闻,丢失了文字之下汹涌的情感张力,同样,杜甫的“国破山河在,城春草木深”,沉痛源于家国之恨,改写时必须把握住这种深沉的悲怆,而不能仅仅描绘一幅破败的春景。

-

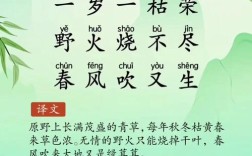

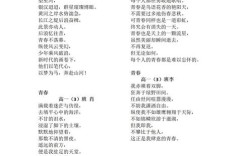

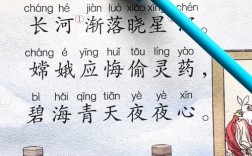

捕捉意象,领会古典意境:古典诗词善于运用意象来营造意境,杨柳常喻离别,明月寄托相思,东篱象征隐逸,这些意象是古人情感与哲思的结晶,在改写时,需要细心捕捉原诗的核心意象群,理解它们组合后所形成的整体氛围,改写马致远的《天净沙·秋思》,核心任务就是处理“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家”这一系列密集意象所构建的苍凉羁旅图,现代诗或许会打散它们的顺序,但那种萧瑟与孤寂的意境,应当被继承和强化。

技法迁移:从古典格律到现代诗行

古典诗词有着严格的格律、平仄和对仗要求,而现代诗则以自由、内在的节奏和个性化的分行著称,改写的过程,正是将古典的“镣铐之舞”转化为现代的“自由韵律”。

-

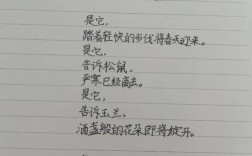

形式的解放与重塑:古典诗词的固定句式被打破,取而代之的是自由长短句,这种解放带来了更大的表达空间,可以将一句七言诗“两个黄鹂鸣翠柳”,通过拆分、延展,改写成: 两只黄鹂 将翠柳,鸣叫成 一竖跳跃的五线谱

通过分行和断句,现代诗强调了“鸣”的动作感和画面的音乐性,这是古典形式难以直接呈现的效果。

-

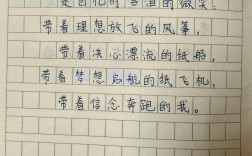

节奏与韵律的内在化:现代诗放弃了严格的平仄与押韵,但并非没有节奏,它的节奏感来源于语言的轻重缓急、情感的起伏波动以及意象的排列组合,在改写时,应体会原诗的声律之美,将其内化为现代诗的语言流动感,比如李清照《声声慢》开篇的叠字“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,其力量在于声音的堆积所带来的窒息感,现代诗改写可以不必再用叠字,但可以通过短促的句式、压抑的词汇来模拟那种寻觅无果、孤寂入骨的内心节奏。

-

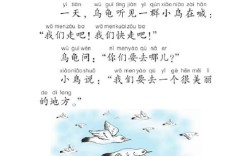

叙事与视角的转换:许多古典诗词具有叙事性,但情节高度浓缩,现代诗可以充分利用其自由体式的优势,对原有叙事进行补充、延展或视角转换,改写李商隐的《夜雨寄北》,可以从第一人称的抒情,转换为对“共剪西窗烛”那个未来场景的具体描绘,或者插入此刻巴山夜雨的场景与想象中未来重逢场景的蒙太奇切换,从而加深时空交错带来的怅惘与温馨。

意境再造:古典灵魂的现代栖息

这是改写的最高追求,也是最具挑战性的部分,它要求改写者不仅是译者,更是能与古人精神共鸣的创作者。

-

情感的现代化表达:人类的基本情感是共通的,但表达方式随时代变迁,古人的“相思”是“红豆生南国”,现代人的相思可能是“一个拨了又挂断的电话”,改写时,需要找到能引起现代读者共鸣的等价物,改写王维的《相思》,可以保留“红豆”的核心意象,但将其置于一个现代语境中——“一颗被摩挲得光滑的红豆/躺在微信未发送的对话框里”,古典的深情与现代的通讯困境由此结合,产生了新的诗意。

-

哲思的当代阐释:古典诗词中蕴含的宇宙观、人生观,可以借由现代诗的思维进行重新照亮,苏轼的《水调歌头·明月几时有》充满了对宇宙、人生的哲思,现代诗的改写,可以更加突出这种存在主义的追问,将“明月”视为永恒与变幻的象征,探讨个体在浩瀚时空中的位置与情感归属,使古典的豁达与现代的孤独感形成对话。

-

留白艺术的继承与发展:古典诗词讲究“言有尽而意无穷”,现代诗同样重视暗示与含蓄,在改写时,要善于保留和转化原诗的留白处,给读者留下参与创造的空间,不必将一切都说尽,而是用现代的语言,营造出同样悠远的回味。

进行古诗词现代改写,如同一次精神的考古与建筑,我们先是小心翼翼地拂去古老文字上的尘埃,探明其原有的结构与纹路;我们用当代的材料与设计语言,在原址上建造一座能让现代灵魂栖居的新建筑,这座建筑,既留存着古老地基的记忆,又拥有通透的现代采光,它让千年前的情感与哲思,在今天依然能找到回响,这正是文学传承最富有生命力的方式。