诗歌是语言艺术的精华,承载着人类情感与智慧的结晶,要真正读懂一首诗,需要从多个维度展开探索,才能触及作品深处的灵魂。

溯源:文本与作者的对话

每首诗歌都有其独特的诞生轨迹,首先需要确认诗歌的原始出处——是收录于诗人的别集,如《杜工部集》中的杜甫诗作;还是见于总集,如《全唐诗》这类汇编典籍,确定出处不仅能保证文本的准确性,更能帮助我们理解诗歌在历史长河中的传播路径。

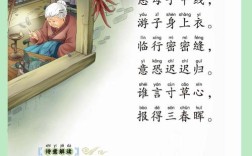

了解作者生平是解读诗歌的关键,李白的豪放飘逸、杜甫的沉郁顿挫、李商隐的含蓄朦胧,这些风格特征都与他们的生命经历密不可分,比如读杜甫的《春望》,若不了解安史之乱中诗人被困长安的处境,就很难体会“国破山河在,城春草木深”中蕴含的深痛,诗人的家世背景、仕途经历、思想转变,都是打开诗歌之门的钥匙。

背景:时代与心灵的共鸣

创作背景包括时代环境与个人境遇两个层面,南宋陆游的《示儿》,写于诗人临终前夕,只有结合北宋灭亡、偏安东南的历史现实,才能理解“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”中那份至死不渝的爱国情怀,同样,李煜后期词作的巨大转变,从风花雪月到“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的深哀巨痛,正是亡国经历的直接反映。

诗歌是时代的产物,也是个人心灵的回声,了解背景,就是重建诗人与时空的对话关系,让静止的文字重新获得生命的温度。

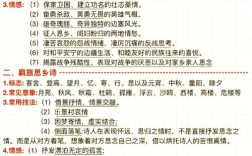

技法:艺术手法的精妙运用

中国古典诗歌在漫长发展过程中形成了丰富的艺术手法,赋比兴作为最基础的表现方式,各有其妙。“赋”是直陈其事,如《诗经·七月》按时间顺序铺叙农事活动;“比”是以彼物比此物,如“芙蓉如面柳如眉”的巧妙联想;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如“关关雎鸠,在河之洲”引出君子对淑女的思慕。

意象的营造是诗歌魅力的核心,诗人通过意象传递情感,如马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”等一系列意象组合,构筑出浓郁的羁旅愁绪,这些意象往往具有文化传承性,如“月亮”常与思乡相连,“杨柳”多寓离别之情。

典故的运用赋予诗歌深厚的历史文化内涵,李商隐的《锦瑟》密集用典,使诗歌显得朦胧多义;辛弃疾的词作大量引用经史子集,展现出深厚的学养,理解典故,需要读者具备相应的文化储备。

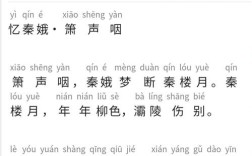

声律之美也是古典诗歌不可或缺的要素,近体诗的平仄交替、对仗工整,词牌的音律规范,都使诗歌在声音层面就具有音乐性,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,不仅画面鲜明,平仄对仗也极为精工。

方法:循序渐进的理解路径

诗歌赏析需要遵循科学的方法,第一步是反复诵读,通过声音感受诗歌的韵律节奏,获得初步的审美体验,接着进行逐字逐句的解读,扫清文字障碍,理解表面意义,然后分析诗歌的艺术特色,包括意象、手法、结构等,最后结合作者生平和时代背景,深入把握诗歌的深层意蕴。

在解读过程中,要注意整体与局部的统一,既要关注一字一词的锤炼,如王安石“春风又绿江南岸”中“绿”字的妙用;也要把握全篇的结构脉络,理解各部分如何有机组合,保持开放的心态,尊重诗歌的多义性,避免机械单一的解读。

境界:从技巧到审美的升华

真正优秀的诗歌赏析,最终要超越技术分析,达到审美境界的领悟,严羽在《沧浪诗话》中提出“妙悟”之说,强调对诗歌神韵的直观把握,这种领悟是理性分析与感性体验的融合,需要读者调动全部的人生经验和艺术修养。

王国维在《人间词话》中提出的“境界”说,为我们提供了更高的审美标准,他认为“词以境界为最上”,而境界来自“能写真景物、真感情”,读陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,我们感受到的不只是田园生活的闲适,更是诗人与自然融为一体的精神境界。

诗歌赏析是一场跨越时空的对话,是心灵与心灵的相遇,在这个过程中,我们不仅理解了诗歌,也丰富了自己,每一首好诗都是一个自足的世界,等待有心的读者进入其中,发现属于自己的感动与启迪。

通过系统的学习和用心的体会,每个人都能够提升诗歌鉴赏能力,在古典与现代的诗意空间中自由徜徉,收获智慧与美的双重滋养。