诗歌是语言的极致艺术,而炼字则是这门艺术的精髓所在,古人云:“吟安一个字,捻断数茎须”,字句的千锤百炼,正是让诗歌从寻常言语升华为永恒艺术的密钥。

炼字的源流与演变

中国诗歌的炼字传统可追溯至《诗经》。“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”中,“依依”与“霏霏”的叠字运用,既勾勒出自然景象,又暗合人物心境,这种以景寓情的精准表达,奠定了后世炼字艺术的基础。

至魏晋南北朝,陆机在《文赋》中提出“立片言而居要,乃一篇之警策”,强调诗中应有经过精心锤炼的核心字眼,谢灵运的“池塘生春草,园柳变鸣禽”,一个“生”字,一个“变”字,看似平常却精准捕捉了季节转换的瞬间,展现了诗人对自然变化的敏锐感知。

唐代是炼字艺术的黄金时期,杜甫“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”的创作态度,代表了当时诗人对字句锤炼的极致追求,他的“星垂平野阔,月涌大江流”中,“垂”与“涌”二字,赋予静态景象以动态张力,营造出雄浑壮阔的意境。

宋代诗人将炼字与理趣结合,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,经过十余次修改才最终确定,这个形容词动用法的字眼,不仅描绘了色彩,更传达出春意盎然的生命力,成为炼字史上的经典案例。

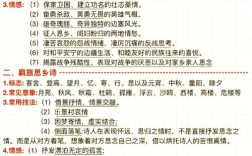

炼字的核心技巧与方法

动词的锤炼往往是诗眼所在,李白“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”中的“尽”字,既写实景,又寓别情,将离别时久久凝望、直至身影消失的复杂心绪凝练在一个字中。

形容词的精心选择能增强诗歌的感染力,王维“大漠孤烟直,长河落日圆”中,“直”与“圆”这两个看似简单的形容词,却准确捕捉了塞外风光的特点,营造出苍茫而壮美的意境。

虚字的巧妙运用能调节诗歌的节奏与气韵,苏轼“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”中,“方”与“亦”这两个虚字,既形成对仗,又深化了诗意,表达了诗人对西湖不同天气下美景的同等欣赏。

通感手法的运用拓展了诗歌的表现力,宋祁“红杏枝头春意闹”的“闹”字,将视觉转化为听觉,使春意变得可听可感,生动表现了春日的蓬勃生机。

炼字与诗歌意境的营造

炼字的终极目的在于意境的营造,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”中,“悠然”二字既写动作,更写心境,将诗人与自然合一的超然状态表现得淋漓尽致。

李商隐擅长通过字词的精心选择营造朦胧意境。“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”中,“泪”与“烟”这两个意象,既具体又飘渺,营造出迷离恍惚的艺术境界,留给读者无限的想象空间。

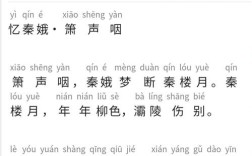

李清照“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”中,七组叠字的连用,不仅在意象上层层递进,更在音韵上形成回环往复的效果,将词人内心的孤寂与苦闷表达得深切动人。

炼字艺术的现代启示

在现代诗歌创作中,炼字艺术依然具有重要价值,诗人郑愁予“我打江南走过,那等在季节里的容颜如莲花的开落”中,“打”这个字的口语化运用,既保持了古典韵味,又带有现代气息,展现了传统炼字技巧在现代语境下的新生。

炼字训练能够提升我们对语言的敏感度,通过品味古人炼字的精妙,我们学会在创作中更加注重字词的选择与推敲,使表达更加精准、生动,这种对语言的敬畏与雕琢,在任何时代都是优秀诗作的重要特质。

欣赏诗歌时,关注诗人的炼字艺术,能让我们更深入地理解诗歌内涵,每一个精炼的字词都是诗人与世界对话的结晶,承载着他们的情感体验与生命感悟,这种欣赏不仅是对美的享受,更是与诗人跨越时空的心灵交流。

炼字是诗歌创作的核心技艺,它要求诗人既有对语言的敏锐感知,又有对世界的深刻体悟,在字词的反复推敲中,诗人不仅是在雕琢文字,更是在锤炼思想、升华情感,这种对完美的执着追求,正是诗歌永恒魅力的源泉。