诗歌,是语言凝练而成的星辰,在时光长河中闪烁不息,它承载着人类最幽微的情感和最辽阔的想象,当我们试图理解一首诗,便如同开启一场跨越时空的对话——这场对话的深度,往往取决于我们对诗歌创作脉络的把握。

溯源:触摸诗歌的生命起点

每首经典诗作都有其独特的诞生语境,了解诗歌的出处与创作背景,不是单纯的考据,而是走进诗人心灵世界的必经之路。

以杜甫《春望》为例,“国破山河在,城春草木深”的沉痛,唯有置于安史之乱的历史背景下才能完全体会,长安沦陷,家人离散,个人命运与家国危难紧密交织,这种了解,让诗句不再是冰冷的文字,而成为战火中一位忧国忧民者的血泪倾诉。

同样,现代诗中,海子《面朝大海,春暖花开》写于1989年1月13日——诗人离世前两个月,了解这个时间点,我们便不会简单地将它读作一首纯粹的欢乐颂歌,诗中“从明天起,做一个幸福的人”的反复咏叹,透露出对当下幸福的某种疏离感,隐藏着诗人内心的挣扎与对理想的极致追求。

创作背景如同诗歌的基因密码,它决定了作品的情感基调和思想走向,当我们知晓屈原《离骚》诞生于流放途中,李煜“问君能有几多愁”写于亡国之后,苏轼“大江东去”作于贬谪黄州期间,诗歌便从平面走向立体,从单薄走向丰盈。

解构:探寻诗歌的艺术肌理

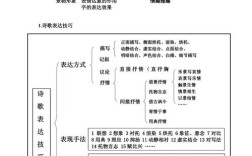

诗歌之所以为诗歌,在于其运用了独特的艺术手法,这些手法是诗人将日常语言转化为艺术语言的魔法。

意象营造是诗歌的核心手法,诗人通过意象将抽象情感具象化,徐志摩《再别康桥》中“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘”,通过“金柳”与“新娘”的意象叠加,将对康桥的眷恋转化为可视的美丽形象,意象是诗歌与读者建立情感共鸣的桥梁。

韵律节奏构成诗歌的音乐性,古典诗词的平仄格律自不待言,现代诗同样讲究内在韵律,戴望舒《雨巷》中悠长又寂寥的节奏,与诗中彷徨、期待又失落的情绪完美契合,形成独特的音乐美感,这种韵律不是机械的押韵,而是情感流动的自然节律。

象征隐喻赋予诗歌深度和开放性,艾略特《荒原》以“荒原”象征现代社会的精神贫瘠;北岛《回答》中“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”,通过隐喻表达对特定时代的批判,象征使诗歌超越具体时空,获得永恒意义。

语言陌生化打破常规表达,刷新读者的感知,如洛夫《边界望乡》中“望远镜中扩大数十倍的乡愁”,将无形乡愁变为可量化、可扩大的实体,产生强烈的视觉冲击,这种对语言的创造性使用,是诗歌魅力的重要来源。

活化:让诗歌走进当下生活

诗歌不应只是书架上的标本,而应成为我们日常生活的组成部分,如何让古老的诗歌在当代焕发新生?

个人化阅读是首要原则,不必拘泥于标准解读,尝试与诗歌建立私人联系,读李商隐《锦瑟》,你可以不必考证每个典故,而是感受那种人生恍惚、往事如烟的情绪,并将这种感受与自己的生命经验相连。

创造性转化让诗歌融入现代语境,有人将古诗谱曲传唱,有人用现代舞蹈演绎诗歌意境,有人在设计作品中融入诗歌元素,王维“行到水穷处,坐看云起时”的意境,可以启发我们面对困境时的人生态度;李白“天生我材必有用”的豪情,能在失意时给予我们力量。

生活化应用是诗歌生命力的体现,在书信中引用一句“海上生明月,天涯共此时”,比直白的思念更有韵味;在演讲开场用“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”,比平铺直叙更有气势,诗歌应当从书本走向生活,从殿堂走向日常。

诗歌的真正价值,不仅在于被理解,更在于被体验、被传承,当我们用现代视角重新诠释古典诗词,用生活实践验证诗歌智慧,诗歌便完成了从历史到当下的旅程。

每一首伟大的诗歌都是一扇半开的门,门外是诗人创造的世界,门内的空间需要每一位读者用自己的生命体验去填充,在这个意义上,诗歌的完成不在写作之时,而在每一次被真诚阅读的时刻,明天的我们,仍将在诗歌中找到情感的共鸣、思想的火花和精神的栖息地——这或许就是诗歌穿越千年依然动人的根本原因。