高考诗歌鉴赏是语文科目中的重要组成部分,对考生的文学素养和审美能力有较高要求,掌握有效的鉴赏方法,不仅能提升答题准确率,更能帮助考生深入理解中华优秀传统文化的精髓。

把握诗歌基本要素

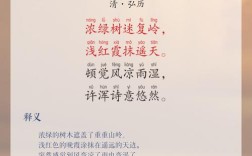

诗歌鉴赏的首要步骤是准确识别作品的基本信息,这包括诗歌的出处、作者及其创作背景,每一首诗歌都是特定历史环境下的产物,了解这些要素能为深入理解作品奠定基础。

诗歌出处通常分为几个类别,有的作品选自著名诗人的别集,如李白的《李太白全集》、杜甫的《杜工部集》;有的收录于重要文学总集,如《全唐诗》《宋词三百首》;还有部分作品来自民间歌谣或乐府诗集,明确出处有助于定位作品在文学发展史上的位置。

了解作者生平是理解诗歌内涵的关键,诗人的成长经历、仕途起伏、思想倾向都会在作品中留下深刻烙印,杜甫的《春望》创作于安史之乱期间,诗中“国破山河在”的慨叹与其颠沛流离的经历密切相关,同样,李清照前后期词风的变化,与其从安逸到流离的生活转变有着直接关联。

创作背景包括时代环境和个人境遇两个层面,唐代边塞诗多描写戍边生活,与当时频繁的边境战争有关;宋代山水田园诗则反映了文人寄情山水的审美趣味,个人境遇方面,苏轼《水调歌头·明月几时有》写于中秋之夜,表达了对弟弟苏辙的思念,也蕴含了仕途失意的感慨。

掌握诗歌鉴赏方法

有效的鉴赏需要系统的方法,从语言层面到意境层面,循序渐进地分析,才能全面把握诗歌的艺术特色。

语言分析是鉴赏的基础,诗歌语言具有凝练、含蓄、富有韵律的特点,考生应当关注词语的选用、句式的安排和修辞的运用,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,经过多次修改,最终选定这个极具画面感的动词,生动表现了春意盎然的景象。

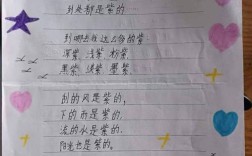

意象解读是理解诗歌情感的核心,意象是融入了诗人主观情感的客观物象,在中国古典诗歌中,许多意象具有相对固定的象征意义,如“明月”常代表思乡,“杨柳”多寓意离别,“菊花”象征隐逸,但也要注意,同一意象在不同诗歌中可能有不同含义,需要结合具体语境分析。

意境体会是鉴赏的升华,意境是诗人通过意象组合所创造的艺术境界,是情与景、意与境的和谐统一,王维《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”的描写,营造出静谧恬淡的意境,表达了诗人归隐山林的心境。

表现手法的识别能提升鉴赏的深度,古典诗歌常用的表现手法包括:

比喻和象征:如李煜“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,将抽象的愁绪具象化。

用典:李商隐《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶”化用庄子典故,增强了诗歌的含蓄性和文化内涵。

对比:杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨”通过鲜明对比,揭露了社会的不平等。

虚实结合:李白《梦游天姥吟留别》中现实与梦境的交织,拓展了诗歌的表现空间。

提升鉴赏能力的途径

提高诗歌鉴赏能力需要系统的训练和积累,以下方法经实践证明是有效的:

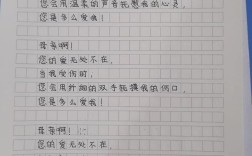

加强诵读训练,反复吟诵能够帮助考生感受诗歌的韵律美,体会诗人的情感起伏,古人有“读书百遍,其义自见”的说法,正强调了诵读的重要性,通过有感情的朗读,考生能更直接地把握诗歌的情感基调。

注重比较阅读,将同一作者不同时期的作品进行比较,或将对同一题材的不同处理进行对比,能加深对诗歌特色的理解,比如比较王维和孟浩然的山水诗,可以发现王诗多禅意,孟诗更质朴。

建立知识体系,系统学习中国古代文学史,了解各个时期的文学思潮和代表作家,这样在遇到陌生作品时也能进行合理推断,比如看到“黍离之悲”就知道与亡国之痛相关,读到“建安风骨”就能联想到慷慨悲凉的风格。

勤做鉴赏笔记,在阅读过程中记录自己的感悟和分析,逐步形成个人的鉴赏方法,笔记内容可以包括:诗歌主旨、艺术特色、个人体会、疑问思考等,长期坚持,鉴赏能力自然会得到提升。

应试技巧与注意事项

在高考的具体应试环境中,掌握一些实用技巧能帮助考生更好地展现自己的鉴赏水平。

审题要精准,仔细阅读题目要求,明确考查重点,是分析表现手法,还是理解思想感情;是鉴赏语言特色,还是解读意象内涵,针对不同题型采取相应的答题策略。

答题要规范,完整的鉴赏应该包括三个层次:首先指出具体内容,其次分析艺术效果,最后阐发情感或哲理,例如分析“感时花溅泪,恨别鸟惊心”时,要先说明这是移情手法,再分析这种手法如何强化了诗人的忧国忧民之情。

表达要准确,使用专业的文学术语,避免口语化表达,比如不说“写得很好”,而说“语言精炼,意境深远”;不说“让人感动”,而说“具有强烈的艺术感染力”。

时间分配要合理,建议先通读全诗,把握大意;再仔细审题,明确要求;最后组织语言,规范作答,留出足够的时间进行思考和修改。

对中国古典诗歌的鉴赏,不仅是应对考试的需要,更是提升个人人文素养的重要途径,通过系统的学习和用心的体会,考生能够真正领略到中华诗词的独特魅力,在传统文化的滋养中获得精神的成长,每一首经典诗歌都是穿越时空的对话,等待着有心人去聆听、去理解、去传承。