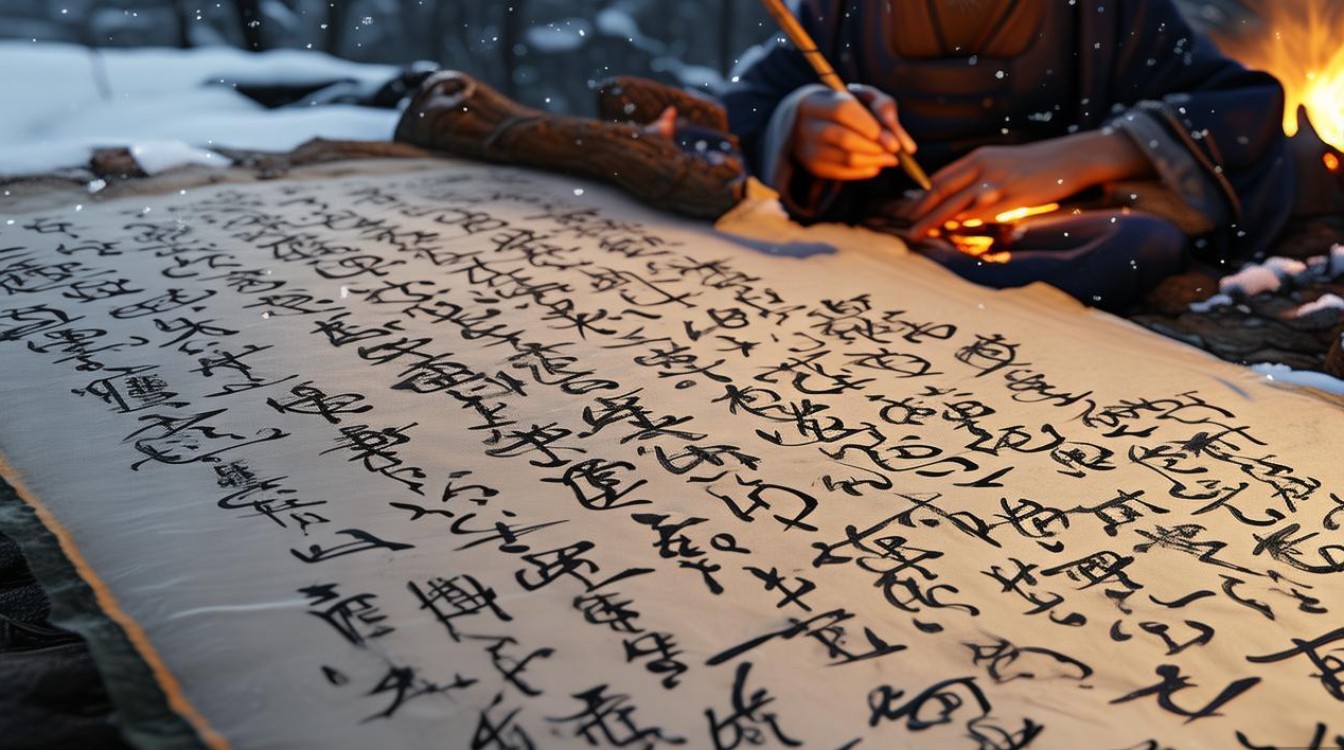

寒冬腊月,北风卷地,古人常在这个时节围炉煮酒,以诗寄情,从《诗经》到唐宋诗词,无数文人墨客用笔墨记录着这个特殊时节的温度与情感。

腊月诗源起与流变

早在《诗经·豳风·七月》中就有“十月获稻,为此春酒,以介眉寿”的记载,虽未直接提及腊月,但已展现周代先民岁末劳作的场景,汉代《古诗十九首》中“凛凛岁云暮,蝼蛄夕鸣悲”更是直接描绘了岁末寒冬的萧瑟景象。

唐代王维在《冬晚对雪忆胡居士家》中写道:“隔牖风惊竹,开门雪满山,洒空深巷静,积素广庭闲。”诗人借腊月雪景,既表达对友人的思念,又暗含对隐逸生活的向往,这种借景抒情的创作手法,成为后世腊月诗的典范。

宋代陆游《十二月八日步至西村》则描绘了腊月的民俗风情:“腊月风和意已春,时因散策过吾邻,草烟漠漠柴门里,牛迹重重野水滨。”诗中腊月的温暖预示着春意将至,展现了诗人对田园生活的热爱。

腊月诗词的创作情境

古代文人创作腊月诗词,往往与特定历史背景和个人境遇密切相关,杜甫在安史之乱后创作的《腊日》,通过“腊日常年暖尚遥,今年腊日冻全消”的对比,既表达了对战乱平息的欣慰,又暗含对国事的忧虑。

明代于谦《腊月杂诗》中“清香满室乾坤气,浊酒一杯天地春”的豪迈诗句,创作于其任职山西巡抚期间,诗人借腊月景象抒发治国平天下的抱负,展现了士大夫以天下为己任的情怀。

清代郑板桥在山东任知县时所作《腊日》:“独坐茅斋里,茶烟袅细香,闲门无客到,小径有苔荒。”诗句看似描写闲适,实则暗含诗人对官场生活的厌倦和对归隐的向往。

腊月意象的运用技巧

腊月诗词中常见的意象包括冰雪、梅花、炉火、酒等,这些意象经过历代文人的艺术加工,形成了丰富的象征体系,冰雪既象征环境的严酷,也暗喻品格的坚贞;梅花在寒冬中绽放,代表不屈的精神;炉火与酒则寄托着团聚与温暖的期盼。

唐代岑参《白雪歌送武判官归京》中“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,以春日梨花比喻冬雪,既展现雪景的壮美,又暗含对友人的祝福,这种比喻手法既形象生动,又意蕴深远。

宋代卢梅坡《雪梅》诗“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”,通过雪与梅的对比,既展现各自特质,又暗含对事物辩证关系的思考,这种对比手法的运用,使诗歌在描绘景物的同时,蕴含深刻哲理。

腊月诗词的现代价值

在当代社会,腊月诗词依然具有重要的文化价值,这些作品不仅是文学艺术的瑰宝,更是传承中华传统文化的重要载体,通过学习和欣赏腊月诗词,现代读者可以了解古代社会的风俗习惯、思想观念和审美情趣。

腊月诗词中蕴含的面对困境坚韧不拔的精神,对自然和生活的热爱,以及家国情怀等,都是值得当代人继承和发扬的优秀传统文化精髓,在快节奏的现代生活中,这些诗词能让人静心思考,感受生活的诗意。

腊月诗词的教学与传播应当注重与现代生活的结合,可以通过多媒体技术、情景再现等方式,让学习者更直观地感受诗词意境,鼓励创作者在继承传统的基础上进行创新,用现代语言和视角重新诠释腊月文化。

在这个信息爆炸的时代,腊月诗词犹如一股清流,让我们在寒冬中感受到传统文化的温暖,每首腊月诗都是古人智慧的结晶,值得细细品味和传承,正如古人所言“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”,腊月诗词正是这种功用的完美体现。