一支军队的战斗力,不仅取决于武器装备和战术策略,更在于每个士兵内心的火焰——士气,古今中外的军事家与思想家早已认识到这一点,他们留下的名言警句,如同淬炼过的钢铁,简短却蕴含着无穷力量,这些话语穿越时空,至今仍在企业管理、团队建设和个人成长中发挥着重要作用,理解这些名言的深层含义与运用之道,远比简单引用更为重要。

士气名言的源流与底蕴

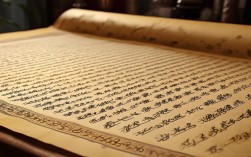

“夫战,勇气也,一鼓作气,再而衰,三而竭。”这句出自《左传·曹刿论战》的名言,精准捕捉了士气在战争中的决定性作用,曹刿并非职业军事家,而是个有见识的平民,他在长勺之战前主动求见鲁庄公,提出唯有取信于民才能获得战争胜利,战斗中,他等到齐军三次击鼓后士气衰竭时,才下令鲁军出击,最终以弱胜强,这个故事揭示了士气的本质——它是需要积蓄、把握时机的心理能量,而非恒定不变的状态。

同样深刻的见解来自《孙子兵法》:“上下同欲者胜。”孙武在春秋末期写就这部军事经典时,已经认识到单靠将领的才能或士兵的勇猛都不足以保证胜利,只有当全体成员拥有共同目标和强烈认同感时,团队才能发挥最大效能,这种思想在当时是革命性的,它把士气从个人勇敢提升到了集体心理的层面。

在欧洲,拿破仑留下了广为流传的论断:“军队的力量与它的士气成正比。”这位军事天才在数十场战役中亲身体验到,装备精良但士气低落的部队往往不堪一击,而信念坚定的士兵能够创造奇迹,他在远征意大利时,面对补给匮乏、士兵怨声载道的困境,用“翻过这座山,前面就是肥沃的波河平原”这样的愿景激励部队,正是将物质需求转化为精神动力的典型案例。

名言背后的创作语境

理解士气名言,必须回到其产生的具体历史环境,克劳塞维茨在《战争论》中提出:“士气是物质因素与精神因素的结合。”这位普鲁士军事理论家亲身经历了拿破仑战争,目睹了法国革命军如何凭借高涨的民族热情击败了欧洲各国的职业军队,他的观察不是书斋里的空想,而是对现实战争的深刻反思,这种将物质与精神结合的辩证观点,使我们对士气的理解更加全面。

毛泽东的名言“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”诞生于抗日战争最艰难的阶段,这句话之所以有强大感召力,不仅因为其简洁有力的表达,更因为它准确反映了当时民族救亡的紧迫需求,在物资极度匮乏的条件下,精神力量成为抵抗侵略的重要武器,这种特定历史背景下的士气动员,展现了语言如何转化为实际行动的力量。

巴顿将军那句著名的“不让敌人为你而战死,你要让敌人为他自己的国家战死”看似残酷,实则反映了二战期间他对战争本质的清醒认识,在指挥美国第三集团军横扫欧洲时,巴顿深知只有培养部队的进攻精神,才能在残酷的战场上生存下来,他的许多激励言论都服务于一个明确目标——让士兵克服对死亡的恐惧,将注意力集中在战胜敌人上。

士气名言的现代应用场景

在当代组织管理中,士气名言的运用需要更加精细化的理解,选择适合情境的名言至关重要,面对需要凝聚共识的团队,引用“上下同欲者胜”能够强调共同目标的重要性;而在项目攻坚阶段,“一鼓作气”的智慧则提醒管理者把握行动节奏,避免疲劳作战。

单纯引用名言往往效果有限,必须配合具体行动,谷歌公司在其创新研究中发现,高绩效团队通常具备“心理安全感”,即成员相信可以冒险而不会感到不安或尴尬,这与“上下同欲”的古训不谋而合,但谷歌进一步设计了促进这种安全感的具体机制,如领导者展示脆弱性、建立非正式交流空间等。

第三,士气激励需要个性化理解,不同世代、文化背景的成员对同一句话的反应可能截然不同,千禧一代和Z世代员工可能更认同“做伟大工作唯一方法就是热爱你所做的事”这类强调内在动机的表达,而非传统意义上的牺牲与服从。

运用士气的艺术与技巧

有效运用士气名言需要掌握几种关键手法,其一是情境化——将通用原则与具体任务结合,美军在伊拉克战争中曾面临传统士气管理方法的失效,后来发展出“文化智商”概念,要求指挥官不仅理解军事战略,还要了解当地社会结构、部落关系,这种对士气理解的深化,反映了现代环境中士气建设的复杂性。

其二是时机选择,如同曹刿把握击鼓时机,现代管理者也需要敏锐感知团队情绪周期,在项目启动阶段,适合使用展望未来的激励语言;在遇到挫折时,则需要强调韧性价值的言论;而在成功时刻,应当及时给予认可,巩固积极情绪。

其三是真实性,任何士气激励如果缺乏真诚基础,都会产生反效果,苹果公司创始人乔布斯对团队常说:“让我们在宇宙中留下印记。”这种宏大愿景之所以有效,是因为它与乔布斯个人信念和公司实际创新能力一致,空泛地套用类似表达而没有实质支持,只会导致信任流失。

其四是系统化支持,士气名言可以作为催化剂,但不能替代制度保障,华为公司的“狼性文化”常被外界讨论,但其背后是完善的培训体系、回报机制和资源支持,任正非提出的“不让雷锋吃亏”理念,正是将精神激励与物质回报结合的明智之举。

跨越文化的士气智慧

不同文化对士气的理解各有特色,这为我们提供了更丰富的思考维度,日本企业管理中常见的“根回”概念,强调通过事前沟通建立共识,与“上下同欲”有异曲同工之妙,但实现路径更加系统化,北欧国家则更注重工作与生活的平衡,认为过度强调牺牲奉献反而会损害长期士气。

这种文化差异提醒我们,士气建设没有放之四海而皆准的公式,在中国环境中,传统智慧如“天时不如地利,地利不如人和”强调了关系和谐的价值;而现代创新经济则需兼顾个体自主性与集体目标,优秀的管理者能够融合不同传统,创造出适合自己团队的士气建设方式。

真正有效的士气管理,是将这些古老智慧内化为领导力的一部分,在适当时机用恰当方式点燃团队内心的火焰,它不需要华丽辞藻或复杂理论,而是基于对人性深刻理解的真诚实践,当每个成员都感受到自身价值与集体目标的连接,当领导者的言行自然流露出信念与决心,士气便会如泉水般自然涌流,推动团队超越局限,实现最初看似不可能的成就。