在人类文明的长河中,名言警句如同璀璨星辰,为无数前行者照亮道路,它们凝练了智慧与经验,传递着跨越时空的力量,探讨这些语言精华的运用之道,不仅能提升个人表达能力,更能让古老智慧在当代焕发新生。

名言警句的源流探析

每则流传至今的名言都有其独特的诞生背景,孔子“学而时习之”出自《论语·学而篇》,记录的是孔子与弟子日常对话的智慧结晶,这句名言诞生于春秋战国时期,社会动荡,孔子希望通过教育培养君子人格,重建社会秩序,理解这句名言,需要明白它不仅是学习方法的指导,更是对理想人格的塑造。

古希腊哲学家亚里士多德“优秀是一种习惯”源自《尼各马可伦理学》,在雅典的吕克昂学园,亚里士多德通过系统研究提出:美德源于持续的正确行为,这种观点与儒家“修身”思想形成跨越文明的呼应,了解这些背景,我们就能把握名言的精髓,而非停留在字面理解。

名言运用的核心原则

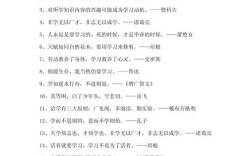

恰当运用名言需要遵循几个关键原则,首先是准确性原则,确保引用的每个字词都与原文一致,比如引用李白“长风破浪会有时”,就不能随意改为“乘风破浪”,其次是情境契合原则,选择与当前语境高度匹配的名言,在鼓励坚持时,使用屈原“路漫漫其修远兮”就比用李白“人生得意须尽欢”更为贴切。

时效性原则同样重要,某些名言在产生时具有特定历史局限,当代运用需要辩证看待,如“女子无才便是德”显然已不符合现代价值观,而诸葛亮“非淡泊无以明志”的告诫,在任何时代都具有指导意义。

名言活用的艺术手法

巧妙运用名言能极大增强表达效果,对比手法通过古今对照产生思想碰撞,比如讨论科技创新时,引用《周易》“穷则变,变则通”与现代科技发展形成呼应,既显文化底蕴,又强化论点。

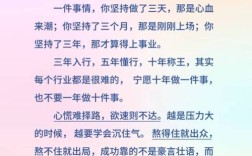

递进手法能深化论述层次,从“荀子‘不积跬步无以至千里’”谈到“王阳明‘知行合一’”,再引申至当代的实践理念,构建完整的逻辑链条,这种用法在学术写作和公开演讲中尤为有效。

隐喻手法赋予名言新的生命力,将“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”用于描述科研突破或人生转机,既保留原有意境,又拓展了应用边界。

名言教学的实践路径

在知识传播中,名言可以成为有效的教学工具,创设情境教学法能提升学习效果,讲解范仲淹“先天下之忧而忧”时,还原北宋政治环境,让学生体会士大夫的家国情怀,比单纯背诵更能深入人心。

跨学科整合法拓展思维广度,将杜甫“读书破万卷”与现代阅读理论结合,既传承传统文化,又对接当代知识体系,这种融合使古老智慧在新时代继续发光。

实践应用法是检验学习成果的重要环节,鼓励学习者在写作、演讲中主动运用名言,从模仿到创新,最终形成个人风格,如将“《论语》‘三人行必有我师’”的理念应用于团队建设,就是创造性转化的范例。

名言鉴别的智慧

面对浩如烟海的名言警句,培养鉴别能力至关重要,考据出处是基础功课,确认名言的真实作者和原始语境,许多广为人知的“古人云”其实是后世伪托,如“存在即合理”就是对黑格尔哲学的误读。

理解内涵是关键环节,透过字面把握精神实质,避免断章取义,孔子“唯女子与小人难养也”的争议,通过历史语境分析就能得到更合理的解释。

当代价值判断是最终标准,衡量名言在今天的适用性,取其精华,去其糟粕,如“士为知己者死”的忠诚精神值得肯定,但盲目效忠的观念需要批判性接受。

在信息爆炸的时代,名言警句如同思想的过滤器,帮助我们筛选有价值的内容,掌握运用名言的正确方法,不仅是语言技巧的提升,更是思维能力的锻炼,当我们站在巨人肩膀上眺望,这些浓缩的智慧将成为指引前行的明灯,让每个有意运用名言的人都能成为古今对话的使者,在传承中创新,在创新中发展,这才是学习名言警句的终极意义。