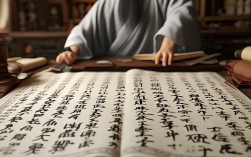

在中国古典文学的浩瀚星空中,诗歌如同一颗颗璀璨的明珠,而“捕鱼”这一意象,则像一根银线,串起了无数动人的篇章,它不仅仅是劳作的场景,更是诗人寄情山水、感悟人生、抒发胸臆的重要载体,了解这些与捕鱼相关的诗歌,就如同掌握了一把钥匙,能帮助我们开启通往古人精神世界的大门。

溯源:从《诗经》到楚辞的渔歌初响

捕鱼意象在诗歌中的出现,源远流长,其最早的 systematic 呈现,可追溯至中国诗歌的源头——《诗经》。

在《国风·召南》中,有一篇《何彼秾矣》,其中写道:“其钓维何?维丝伊缗。”这里以钓鱼需要合股的丝线作比,来隐喻男女婚配需要媒妁之言,此时的“渔钓”,已经超越了单纯的生产活动,被赋予了象征和起兴的文学功能。

而更具代表性的,是《诗经·小雅》中的《采绿》,诗中女子思念外出不归的丈夫,吟唱道:“之子于狩,言韔其弓,之子于钓,言纶之绳。”她想象着丈夫归来后,无论是去打猎还是去钓鱼,自己都要陪伴在侧,为他整理弓袋、缠绕钓绳,这里的“钓”,是安定生活的缩影,是夫妻情感的粘合剂,充满了温馨的日常气息。

几乎在同一时期,南方的楚辞也为“渔父”形象奠定了基调,屈原在《渔父》篇中,描绘了一位避世隐身、钓鱼江滨的隐者,当屈原面对“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的困境时,渔父劝慰他:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”这位渔父,已完全升华为道家思想的代言人,他顺应自然、与世浮沉的处世哲学,与屈原的执着形成了鲜明对比,从此,“渔父”成为了中国文学中一个经典的隐逸符号。

发展:唐宋诗词中的渔意升华

到了唐宋,诗词艺术达到巅峰,捕鱼主题也得到了前所未有的深化与拓展。

唐代诗人中,柳宗元的《江雪》无疑是巅峰之作。“千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”这首诗创作于诗人因“永贞革新”失败而被贬永州期间,诗中所描绘的极端孤寂、清冷的世界,正是诗人内心世界的投射,那位在漫天风雪中独自垂钓的渔翁,不再是《诗经》中期待团圆的普通人,也不是楚辞中劝人随俗的智者,而是一个坚守理想、不屈不挠的孤独斗士,他的“钓”,已无关于鱼,而是一种对抗整个冰冷世界的姿态,一种高贵的精神宣言。

张志和的《渔歌子》则展现了另一种风貌:“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥,青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”这首词色彩明丽,意境悠远,塑造了一位陶醉于山水之间、乐而忘归的渔夫形象,这里的渔夫,是隐逸生活的享受者,是自然之美的发现者,他的“钓”,充满了闲适与诗意,体现了文人对摆脱尘网、回归自然的向往。

宋代范仲淹的《江上渔者》:“江上往来人,但爱鲈鱼美,君看一叶舟,出没风波里。”则体现了深刻的现实主义关怀,诗人以质朴的语言,揭示了劳动者“捕鱼”的艰辛与风险,与享受“鲈鱼美”的旁观者形成对比,充满了对民生疾苦的同情与思考,这使得捕鱼题材承载了社会批判的功能。

手法:诗歌中“捕鱼”的技艺与意境营造

诗人们运用多种艺术手法,使“捕鱼”这一题材焕发出夺目的光彩。

-

象征与隐喻:这是最核心的手法,渔钓活动常常象征着对人才、机遇或理想的追求,如孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》中的“坐观垂钓者,徒有羡鱼情”,便是以“羡鱼”隐喻自己渴望出仕而无人引荐的焦急心情,渔网则可能象征法网或情网,既有“天网恢恢,疏而不漏”的威严,也有“心如双丝网,中有千千结”的缠绵。

-

白描与意境创造:诗人常常用简练的笔触,勾勒出生动的捕鱼画面,并以此营造深远意境。《渔歌子》中“斜风细雨”的闲适,《江雪》中“寒江独钓”的孤绝,都是通过近乎白描的场景刻画,让读者身临其境,感受到画面之外的无穷意蕴。

-

对比与衬托:通过对比,强化诗歌的主题和情感。《江上渔者》中“往来人”的悠闲与“出没风波”的艰险形成对比,突出了劳动者的不易,这种手法使得诗歌的立意更加深刻。

运用:如何在现代语境中解读与使用

对于今天的读者而言,理解这些捕鱼诗歌,并尝试在自己的创作或品味中运用,可以从以下几个方面入手:

-

知人论世:在欣赏一首诗时,务必了解诗人的生平经历和创作背景,明白了柳宗元被贬的处境,才能深刻体会《江雪》中那份彻骨的孤独与倔强,清楚了范仲淹“先天下之忧而忧”的抱负,才能读懂《江上渔者》中深沉的民本思想。

-

抓住核心意象:“孤舟”、“蓑笠”、“钓竿”、“风波”、“鲈鱼”等,都是捕鱼诗歌中的高频意象,在阅读时,要敏锐地捕捉这些意象,并思考它们所承载的特定文化内涵和情感色彩。

-

融入个人表达:如果进行创作,可以借鉴古人的手法,想表达对宁静生活的向往,可以化用“青箬笠,绿蓑衣”的意象;想表现坚守与孤独,可以借鉴“独钓寒江”的意境,关键在于将古典意象与个人的真实感受相结合,赋予其新的生命力。

-

提升审美层次:不要将“捕鱼”仅仅看作一种劳动,在诗歌的语境里,它更是一种人生哲学、一种审美态度、一种精神境界的体现,从“但爱鲈鱼美”的物质层面,上升到“斜风细雨不须归”的精神享受,再到“独钓寒江雪”的灵魂拷问,这是一个逐层递进的审美过程。

诗歌中的“捕鱼”,撒开的是一张穿越时空的文化之网,我们今日品读,不仅是为了欣赏其文学之美,更是为了打捞起沉淀在历史长河中的智慧与情感,当我们在生活中感到疲惫、困惑或有所追求时,这些泛着水光、带着鱼腥味的诗句,或许能为我们提供一方宁静的港湾,或是一盏指引前路的渔火。