在中国古典诗歌的璀璨星空中,有一类形象格外动人,他们天真烂漫,与自然融为一体,承载着文人墨客对田园牧歌生活的无限向往——这便是“牧童”,这个看似普通的乡村孩童形象,经过诗人的妙笔点化,成为了意蕴深厚的文化符号,穿越千年,依然散发着活泼泼的生命力。

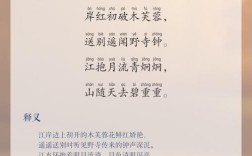

若要追溯牧童在诗歌中的身影,我们不得不将目光投向那位才华横溢的晚唐诗人——吕岩,亦即民间传说中家喻户晓的吕洞宾,他所创作的《牧童》一诗,堪称这一题材的典范之作:

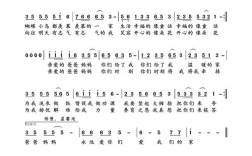

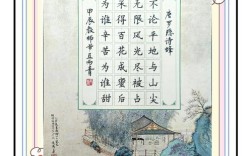

“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。 归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。”

这首诗的意境开阔而宁静,前两句以白描手法勾勒出背景:辽阔的原野绿草如茵,晚风中有笛声断断续续地飘扬,一个“铺”字,写出了草的茂盛与田野的平阔;一个“弄”字,则活画出牧童吹笛的调皮与自得其乐,后两句是点睛之笔,描绘了牧童放牧归来后,在月光下和衣而卧的惬意场景,这里没有繁重的课业,没有世俗的纷扰,只有与天地星辰相伴的自由,吕岩作为道教仙人,其诗作自然浸润着道家思想,此诗中的牧童,正是其返璞归真、追求心灵绝对自由的精神化身。

早于吕岩的唐代,牧童意象已然在诗坛绽放光彩,最为脍炙人口的,当属杜牧的《清明》:

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”

在这首诗中,牧童扮演了一个指引者的角色,在细雨纷飞、愁绪萦怀的清明时节,这位乡村孩童的出现,以其纯真的姿态和明确的指向,为迷惘的“行人”带来了慰藉与希望,那“遥指”的瞬间,将画面的空间感骤然拉开,杏花村的出现仿佛黑暗中的一盏明灯,充满了生机与暖意,牧童在此不仅是地理上的指引,更是一种精神上的疏导。

诗歌中塑造牧童形象的艺术手法极为精妙,值得细细品味。

动静结合的构图,诗人常常将牧童置于一个广阔而宁静的自然背景之中,如“草铺横野”、“清明雨纷纷”,这是静景;而牧童的“弄笛”、“遥指”、“卧月明”,则是画中的动感与生机,这一静一动之间,画面立刻鲜活起来,充满了韵律感。

听觉与视觉的通感运用。“笛弄晚风三四声”是悠扬的听觉享受,而“牧童遥指杏花村”则是生动的视觉画面,诗人通过多感官的调动,让读者仿佛身临其境,不仅能看见那幅田园画卷,还能听见那穿越晚风的笛音。

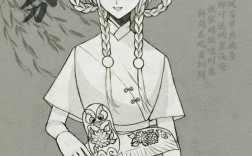

最为核心的,是牧童形象所承载的象征意义,在多数诗歌里,牧童是“自然”与“天真”的化身,他远离尘嚣,不受礼法束缚,代表着一种未被文明异化的原始生命力,对于在仕途奔波、官场浮沉的文人而言,牧童所代表的生活是一种理想的精神桃源,是对自由闲适人生的渴望,在某些禅意诗中,牧童的“无心”与“自适”,也暗合了道家“无为”与佛家“自在”的哲学境界,成为一种精神觉悟的象征。

理解“牧童”诗歌,需要我们跨越时空,与古人的心灵对话,这些诗篇不仅仅是田园风光的简单描绘,更是古代知识分子复杂内心世界的映照,当我们读到“不脱蓑衣卧月明”时,感受到的是一种挣脱樊笼、回归本真的畅快;当我们品味“牧童遥指杏花村”时,体悟到的是在人生困顿时刻,来自纯真与本然的启示和希望。

时至今日,这些流淌着草叶清香与悠扬笛声的诗句,并未因时代变迁而褪色,它们如同一剂心灵的良药,为身处快节奏、高压生活中的现代人提供了一片精神的栖息地,在某个疲惫的黄昏,轻声诵读这些诗句,我们或许能在心中开辟出一片“横野六七里”的草原,让那个无忧无虑的牧童,指引我们寻回内心久违的宁静与纯粹,品读牧童诗,不仅仅是在学习诗歌知识,更是在进行一场关于生活美学的修行,它提醒我们,生命的真谛或许就藏在那份最简单的快乐与自由之中。