清正廉洁,如同一盏明灯,照亮了无数为官从政者的前行之路,千百年来,先贤们用智慧凝结成的名言警句,至今仍在历史长河中熠熠生辉,这些精炼的语言不仅是个人修养的箴言,更是社会道德建设的重要基石。

经典名言的源流与内涵

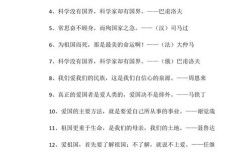

“廉者,民之表也;贪者,民之贼也。”这句出自宋代包拯《乞不用赃吏疏》的名言,道出了廉洁与贪污的本质区别,包拯在文中直指贪官污吏的危害,强调廉洁官吏应当成为百姓的表率,这种将廉洁视为官员基本要求的观念,在中国传统文化中一脉相承。

东汉学者王逸在《楚辞章句》中提出“不受曰廉,不污曰洁”,从字义上阐释了廉洁的核心要义,这种定义简洁而深刻,将廉洁归纳为“不接受不应得之物”和“不被污浊所染”两个层面。

“吏不畏吾严而畏吾廉,民不服吾能而服吾公。”这句悬挂于许多古代官署的楹联,出自明代山东巡抚年富之手,这句话揭示了为官者赢得尊重的关键不在于严苛与才能,而在于廉洁与公正,这种认识超越了时代局限,至今仍具有现实意义。

名言警句的创作背景探析

深入理解这些名言警句,需要回到它们产生的历史语境,诸葛亮在《诫子书》中写道“静以修身,俭以养德”,这句话的创作背景是父亲对子女的谆谆教诲,诸葛亮将自己的人生智慧凝练成短短八个字,既是对儿子的期望,也是自己一生廉洁奉公的写照。

明代于谦在《入京》诗中吟诵“清风两袖朝天去,免得闾阎话短长”,这句诗的创作正值他进京述职之际,当时的地方官进京多携带礼品打通关节,于谦却以两袖清风表明心志,这种在特定历史情境下展现的气节,使得诗句格外动人。

清代张聪贤在《官箴》中提出的“公生明,廉生威”,则是对为官之道的精辟概括,这句话产生于封建官僚体制下,却超越了时代的局限,揭示了公正与廉洁对于树立威信的根本作用。

名言警句的现代应用价值

在当代社会,这些清正廉洁的名言警句依然具有强大的生命力,它们可以作为个人修养的座右铭,时刻提醒人们保持清醒的头脑,苟非吾之所有,虽一毫而莫取”(苏轼《前赤壁赋》),这句话对于防止微小的贪念具有警示作用。

在廉政教育中,这些名言警句能够起到润物细无声的效果,将“惟公则生明,惟廉则生成”(《官箴》)这样的警句置于办公场所,能够营造崇廉尚洁的文化氛围,这种环境熏陶比单纯的说教更具感染力。

对于领导干部而言,“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”(《论语·子路》)提醒着榜样示范的重要性,这句话强调了人格魅力对于领导效能的影响,至今仍是领导干部自我修养的重要准则。

名言警句的传播与创新

传统文化中的廉洁警句需要与时俱进地传播,在数字化时代,可以通过新媒体平台,以图文、短视频等形式,让这些经典名言焕发新的生机,廉者常乐无求,贪者常忧不足”(《中说》)这样的警句,结合现实案例进行解读,更能引发共鸣。

创作具有时代特色的廉洁警句也是重要途径,在继承传统智慧的基础上,结合当代语境创新表达方式,能使廉洁文化更加贴近现代人的生活,心清才能志高,廉洁方能致远”这样的新创语句,既传承了传统精神,又具有时代气息。

名言警句的学习与实践方法

学习这些名言警句,关键在于内化于心、外化于行,可以采用每日一读的方式,将经典警句制成便签或设置成电子屏保,在日常生活中反复温习,流水不腐,户枢不蠹”(《吕氏春秋》)这句话,可以提醒人们时刻保持思想的鲜活与纯净。

实践这些警句精神,需要从具体行为入手,以“一丝一粒,我之名节;一厘一毫,民之脂膏”(张伯行《禁止馈送檄》)为镜,在工作和生活中做到公私分明、防微杜渐,这种从小处着手的实践,才能真正筑牢廉洁防线。

建立名言警句的分享机制也是有效方法,在家庭、单位或社区中定期开展廉洁警句的交流讨论,通过思想的碰撞加深理解,促进共同进步,比如组织“廉洁警句大家谈”活动,让每个人都能分享自己的感悟与实践体会。

清正廉洁的名言警句是中华民族宝贵的精神财富,它们穿越时空依然闪耀着智慧的光芒,在新时代背景下,我们既要传承这些经典语句的精髓,又要赋予其新的时代内涵,让廉洁文化在创新中发展,在实践中升华,当每个人都能够将这些警句的精神实质融入日常行为,整个社会的道德水准必将得到提升,清廉之风也将吹遍每个角落,这不仅是个人修养的需要,更是社会文明进步的必然要求。