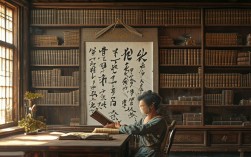

在人类文明的长河中,关于刻苦读书的箴言如同灯塔,照亮了一代又一代求知者的道路,这些凝聚着智慧的话语,不仅是精神上的激励,更蕴含着丰富的文化底蕴与实践方法,理解其渊源与精髓,能让我们在阅读与学习中获得更为深刻的启迪。

探寻源流:名言警句的出处与作者

许多流传至今的读书名言,其生命力正源于其深厚的出处与权威的作者。

“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。” 这句脍炙人口的对联,出自唐代文学家、哲学家韩愈的《增广贤文》,韩愈是“古文运动”的倡导者,一生致力于复兴儒学,强调治学需有扎实的功夫,这句诗以“书山”、“学海”为喻,形象地指出勤奋与刻苦是攀登知识高峰、横渡学问海洋的唯一舟楫,集中体现了古代士子严谨刻苦的治学精神。

再看“读书破万卷,下笔如有神”,这是诗圣杜甫在《奉赠韦左丞丈二十二韵》中的名句,杜甫本人便是刻苦读书的典范,他经历了唐朝由盛转衰的剧烈动荡,将个人命运与家国情怀融入诗作,这句诗是他对自身创作经验的总结,揭示了广泛阅读与精湛写作之间的因果关系,没有长期的积累与沉淀,便无法达到“有神”的境界。

而西方哲人弗朗西斯·培根在其著作《随笔集》中写下的“知识就是力量”,则代表了文艺复兴时期人们对知识价值的重新发现,培根是经验主义的先驱,他强调知识并非空洞的思辨,而是能够改造自然、推动社会进步的实际力量,这句格言激励人们为了获取这种力量而主动、刻苦地学习。

理解精髓:创作背景与深层意蕴

任何名言警句都非凭空产生,而是特定时代背景与个人经历的产物,理解其创作背景,能让我们更准确地把握其内涵。

宋真宗赵恒的《励学篇》中写道:“富家不用买良田,书中自有千钟粟,安居不用架高堂,书中自有黄金屋。” 这首诗的创作背景与宋代“重文轻武”的国策密切相关,皇帝亲自作诗劝学,将读书与功名利禄直接挂钩,极大地刺激了社会各阶层的读书热情,我们今天理解这句诗,不应局限于其对物质利益的追求,更应看到其鼓励世人通过刻苦学习实现个人价值与社会阶层流动的积极意义。

同样,诸葛亮在《诫子书》中告诫儿子“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,这篇家书创作于诸葛亮晚年,是他人生智慧与政治抱负的浓缩,在动荡的三国时代,他深知唯有保持内心的淡泊与宁静,才能抵御外界的纷扰,专注于远大的理想与学问的钻研,这句警句的核心,在于揭示了刻苦读书所必需的心境修养。

实践应用:名言警句的使用方法与技巧

让名言警句从墙上的标语变为行动的力量,需要掌握正确的使用方法。

内化于心,作为座右铭,选择一句最能触动你心灵的名言,将其置于日常可见之处,如书桌、笔记本扉页或设为电子设备的屏保,在感到倦怠或迷茫时,默念它,让其成为一种积极的心理暗示,当面对深奥难懂的学术专著时,想起韩愈的“勤为径”、“苦作舟”,便能重新获得攻坚克难的勇气。

情境引用,增强表达力,在写作或演讲中,恰当地引用读书名言,能瞬间提升内容的深度与说服力,在论述终身学习的重要性时,引用庄子“吾生也有涯,而知也无涯”,能生动地说明学无止境的道理,关键在于引用要精准、贴切,与上下文自然融合,而非生硬堆砌。

深度解析,作为思考的起点,不要将名言当作僵化的教条,可以对其进行深入的分析和讨论,围绕“读万卷书,行万里路”这一观念,可以探讨理论学习与社会实践如何相辅相成,这种主动的思辨过程,远比简单地背诵句子更有价值。

结合时代,赋予新解,先贤的智慧具有永恒性,但其表现形式可以与时俱进,在今天,“凿壁偷光”的故事精神,可以理解为克服物质条件限制,充分利用网络资源、图书馆等现代便利条件努力求学,这种创造性转化能让古老的警句在新时代焕发活力。

艺术手法:领略语言之美与修辞之妙

这些名言警句得以千古传诵,与其精妙的艺术手法密不可分,它们大多运用了生动的比喻、强烈的对比和工整的对仗。

比喻,如“书山”、“学海”、“舟楫”,将抽象的学习过程具象化,使人印象深刻,对比,如“有路”与“无涯”、“破万卷”与“如有神”,在巨大的反差中凸显出勤奋的关键作用,对仗,如“书山”对“学海”,“勤为径”对“苦作舟”,句式工整,音韵铿锵,朗朗上口,易于记诵,正是这些高超的修辞技巧,让深刻的道理以最美、最有力的方式直抵人心。

将这些智慧的结晶融入日常,它们便不再是冰冷的文字,而是化为一种内在的驱动力,它提醒我们,在信息爆炸的时代,真正的知识获取依然没有捷径,那份沉潜专注的“刻苦”,那份持之以恒的“勤奋”,依然是通往智慧殿堂的不二法门,让这些穿越时空的声音,继续在我们的书斋与心间回响,指引我们在求知的道路上不断前行。