(文章开始)

在人类智慧的长河中,名言警句如同一颗颗璀璨的明珠,穿越时空,照亮我们前行的道路,它们言简意赅,却蕴含着深刻的人生哲理与精神力量,掌握正确理解与运用这些励志名言的方法,不仅能点亮个人心智,更能为我们的行动注入源源不断的动力。

探寻智慧的源泉:出处与背景

每一句流传至今的励志名言,都不是凭空产生的,它深深植根于其特定的历史语境与作者的独特生命体验之中,了解这些背景知识,是避免断章取义、真正读懂名言的第一步。

我们耳熟能详的“天行健,君子以自强不息”,出自中国古代经典《周易》,这句话并非孤立存在,它是古人观察自然运行规律——天体刚健有力、永不停息地运转——而后引申出的人生准则,它倡导的是一种效法自然、不断进取的积极人生态度,与《周易》中整体强调变易、发展的哲学思想一脉相承,理解了这一点,我们就能体会到,这不仅仅是一句鼓励,更是一种深刻的宇宙观与人生观的结合。

再如西方科学界的名言:“如果我看得更远,那是因为我站在巨人的肩膀上。”这句话通常被归功于牛顿,它的创作背景是牛顿在与同行科学家罗伯特·胡克的学术争论中写下的,了解这一背景,就能明白此言不仅表达了谦逊,更暗含了对前人研究成果的承认以及学术传承的重要性,它提醒我们,任何个人的成就都离不开集体智慧的积累。

当我们接触一句名言时,多花一点时间去了解它来自哪本书、哪篇文章,作者在何种情境下说出这句话,其原本想要阐述的道理是什么,这对于我们全面、准确地把握其精髓至关重要。

跨越时空的对话:理解作者的意图

作者是名言的创造者,他们的生平、核心思想以及所处的时代特征,共同塑造了名言的内涵。

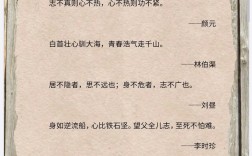

文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,其磅礴之气与视死如归的精神,与他作为南宋末年的抗元名将、兵败被俘的经历密不可分,这句诗是他民族气节和忠贞品格的最高体现,如果不了解文天祥的生平与结局,就很难体会到“丹心”二字那沉甸甸的分量。

同样,海伦·凯勒的“虽然世界充满苦难,但苦难总是能够被战胜的”,这句话的力量完全源自她本人挑战生命极限的非凡经历,作为一个生活在盲聋哑世界里的女性,她的成功本身就是对这句话最完美的诠释,她的生平事迹,为这句名言提供了最坚实、最动人的注脚。

与作者进行跨越时空的对话,就是将名言放回其原有的精神世界里去理解,从而获得更深刻、更真实的共鸣。

让名言为我所用:实践中的方法与技巧

理解了名言的来龙去脉,下一步就是如何将其内化为我们自身的智慧与力量,并有效地应用于实际生活与工作之中。

-

作为个人座右铭: 选择一句与你当前心境或追求目标高度契合的名言,将其置于日常可见之处,如书房、办公桌或手机屏保,它能在你感到迷茫、疲惫时,起到提醒和激励的作用,在创业初期,可以将“千里之行,始于足下”作为行动指南,提醒自己重视积累,脚踏实地。

-

用于沟通与写作: 在演讲、交谈或文章写作中,恰当地引用名言,能够增强说服力,提升表达的深度与文采,关键在于“恰当”,即引用的名言必须与你要阐述的观点紧密相关,能够起到画龙点睛的作用,而非生硬堆砌。

-

进行深度反思与迁移: 这是更高阶的运用,不仅记住名言本身,更要思考其背后的原理,并尝试在不同情境下进行应用,理解了“塞翁失马,焉知非福”所蕴含的辩证思维,我们就能在遇到挫折时,主动去寻找其中可能潜藏的机遇,调整心态,积极应对。

需要注意的是,应用名言切忌教条主义,任何真理都有其适用的范围和条件,孟子说“穷则独善其身,达则兼济天下”,这为我们提供了进退有据的人生智慧,但在具体实践中,如何界定“穷”与“达”,如何“善其身”与“济天下”,则需要我们根据自身的实际情况进行灵活判断与选择。

解析语言的魅力:精妙的表达手法

名言警句之所以能脍炙人口、历久弥新,与其精妙的语言表达手法密不可分,了解这些手法,能提升我们对语言美的鉴赏力,甚至有助于我们创造出属于自己的“金句”。

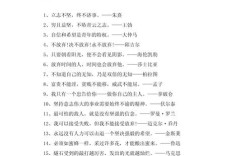

- 对比: 通过强烈的反差突出主题,如“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”(臧克家)通过生与死的价值对比,极具冲击力。

- 比喻: 化抽象为具体,使道理生动形象,如“时间就是金钱”,将无形的时间比作有形的财富,强调了时间的宝贵。

- 对偶: 句式工整,音韵和谐,便于记忆,如“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”形式上对仗工整,内容上相互映衬,深刻揭示了成功与磨难的关系。

- 夸张: 故意言过其实,以强化表达效果,如“只要功夫深,铁杵磨成针”,用极致的夸张强调了持之以恒的重要性。

这些修辞手法的成功运用,使得深刻的道理得以用最精炼、最生动的方式呈现出来,从而深入人心。

名言警句是前人智慧的结晶,是照亮我们人生道路的灯塔,真正的智慧不在于能背诵多少句子,而在于能否通过探寻其本源,理解其深意,掌握其方法,最终将其转化为指导我们自身思考与行动的内在法则,让这些古老的智慧在现代生活中重新焕发生机,成为我们每个人成长道路上最忠实而有力的伙伴。

(文章结束)