在汉语诗歌的璀璨星河中,有许多意象因其独特的色彩、形态与内涵而被诗人反复吟咏,西红柿,这一如今餐桌上司空见惯的蔬果,其身影在古典与现代的诗行间穿梭,为我们提供了一扇窥探诗歌创作艺术与时代变迁的别致窗口。

从异域到本土:诗歌中的意象迁徙与身份建构

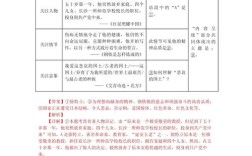

西红柿,学名番茄,并非中国本土作物,它原产于南美洲,大约在明代中后期通过海路传入中国,在相当长的一段时间里,它被当作一种观赏植物,名为“番柿”或“西红柿”,其食用价值并未被广泛认知,在卷帙浩繁的古典诗词中,我们很难找到对西红柿的直接描写,它不像梅、兰、竹、菊,早已在千年的吟诵中积淀了稳固的文化人格。

这恰恰构成了诗歌意象流变的一个有趣案例,一个意象在诗歌中的出现与普及,往往与其在现实生活中的文化地位紧密相连,当西红柿在近代,尤其是二十世纪后,逐渐成为中国饮食文化的重要组成部分时,它在诗歌中的身影也开始清晰起来。

现代诗人开始将目光投向这一充满生命力的红色果实,它不再是奇花异草,而是寻常百姓家厨房里的风景,是田园藤架上的丰收象征,这种从“奇异物”到“家常物”的身份转变,使得西红柿在诗歌中承载了不同于传统意象的情感——它更贴近生活,更富于烟火气,也更能引发当代读者的共鸣,诗歌的素材库由此得以扩容,证明了诗歌的生命力正源于对不断变化的日常生活的敏锐捕捉。

色彩的象征与情感的投射:诗歌创作的核心手法

诗人选取意象,绝非随意为之,西红柿之所以能入诗,其鲜明的视觉特征首当其冲,那饱满的、热烈的红色,本身就是一种强烈的语言。

在诗歌创作中,红色可以象征多种情感与状态,它可以代表炽热的爱情,如同跳动的心脏,充满生命力与激情;它可以象征丰收的喜悦,是劳动汗水浇灌出的累累硕果;它也可以隐喻革命与热血,在特定的历史语境下承载宏大的时代主题;它甚至可以表达一种健康、阳光的生活态度,诗人通过精准地调用“西红柿红”这一色彩符号,能够瞬间在读者脑海中建立起情感连接的桥梁。

一首描写田园生活的诗,若出现“藤蔓间垂挂的点点红霞”,读者便能立刻感受到那份自给自足、恬静满足的喜悦,而一首情诗里,若将爱人的脸庞或心意比作“一颗熟透的西红柿”,其传达出的情感往往是羞涩的、健康的、充满原生质感的,区别于玫瑰的浪漫,独具一格。

意象的深度挖掘:超越表象的隐喻与联想

优秀的诗歌从不满足于对事物表象的描摹,而是致力于挖掘其深层意蕴,西红柿作为一个诗歌意象,其内涵远不止于颜色。

内外世界的辩证: 西红柿光滑坚韧的表皮与内部多汁柔软的果肉,常被诗人用来构建内外世界的对比,它可以象征一种处世哲学——外表圆融,内心却蕴藏着丰富甚至澎湃的情感,也可以隐喻现代人的生存状态,在坚硬的社会外壳保护下,守护着一份柔软的初心。

生长的哲思: 从青涩到绯红的成熟过程,本身就是一首充满哲理的诗歌,诗人常借此过程来比拟青春的成长、思想的蜕变或一段感情的酝酿,那种在阳光雨露中不急不缓、自然积淀的成熟,提供了一种关于时间与生命的深刻启示。

厨房里的诗意: 西红柿与鸡蛋的经典搭配,是无数中国家庭餐桌上的日常,这寻常的烹饪场景,在诗人笔下却能升华为温馨的亲情、朴实的爱情或是对故乡的思念,锅碗瓢盆的交响,因西红柿的加入而充满了色彩与滋味,成为“生活即诗”的最佳注脚,这种将高雅诗歌与世俗生活成功嫁接的手法,极大地增强了诗歌的亲和力与感染力。

如何在创作中运用“西红柿”意象?

若想在自己的诗歌或文字中巧妙运用“西红柿”这一意象,可以从以下几个方面入手:

精准定位情感基调: 首先明确你想表达的情感,是热烈的赞美,还是温馨的怀念?是田园的闲适,还是生活的哲思?确定情感基调后,再决定突出西红柿的哪一个特质——是它的颜色、形态、生长过程,还是它与其他事物(如鸡蛋、白糖)的关系。

结合新颖的修辞: 避免使用“像红灯笼”这类过于常见的比喻,可以尝试更具个人特色的联想,如:“她是菜篮里一颗安静的西红柿 / 在清晨的光线中,酝酿着整个夏天的甜酸。” 或者运用通感:“我听见了西红柿在藤蔓上 / 慢慢变红的声音,那是阳光的私语。”

构建意境与场景: 不要孤立地描写西红柿,要将它置于一个具体的场景中,是晨光熹微的菜市场,是外婆的厨房,还是夏日午后的菜园?通过环境烘托,意象的生命力才能被完全激活,从而营造出完整的诗歌意境。

注入个性化的思考: 最打动人心的,往往是诗人赋予意象的独特灵魂,当你描写西红柿时,你联想到的是什么?是童年的一段记忆,是一个特定的人,还是一种对生命的顿悟?将这份独一无二的思考融入笔端,笔下的西红柿便不再是普遍的蔬果,而是只属于你诗歌世界的精灵。

归根结底,诗歌创作是关于发现的艺术,像西红柿这样看似平凡的日常事物,恰恰是等待诗人发掘的富矿,它提醒我们,诗意并非遥不可及,它就蕴藏在生活的细微之处,等待着我们以敏锐的心眼去识别,以精准的语言去赋形,当我们学会为一颗西红柿写下诗行,我们便拥有了将整个生活点石成金的能力。