诗歌,作为中华文明的精神结晶,始终以深邃的意境和凝练的语言触动着人心,它不仅是文学艺术的巅峰,更是理解传统文化与古人精神世界的重要途径,要真正读懂一首诗,需要我们如同考古学家般细致,从多个维度揭开其层层面纱。

溯源:文本的流传与确认

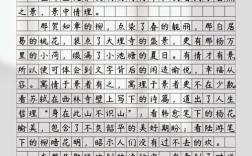

一首诗歌能够穿越时空抵达我们面前,其本身就是一个奇迹,在雕版印刷术普及之前,诗歌的流传主要依靠手抄,这一过程难免出现异文,以杜甫的《月夜》为例,香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”一句,在部分古本中“清辉”作“清晖”,虽一字之差,但“辉”更偏向光芒的挥洒与动态,而“晖”则多指静态的光晕,意境上产生了微妙的区别,阅读古典诗词,选择一个可靠的、有详细校勘记录的底本至关重要,这是所有深入解读的基石。

探究诗歌出处,还需关注其收录的文集。《全唐诗》《全宋词》这类总集力求完备,而别集(个人诗集)则更能体现作者本人的编排意图,通过研究李白《古风五十九首》的组诗结构,我们能更清晰地把握其思想脉络与艺术追求。

知人:作者的生平与思想

“知人论世”是解读诗歌的不二法门,诗人的生平经历、思想观念与其作品是血脉相连的,若不了解安史之乱中杜甫颠沛流离、目睹国破家亡的惨痛经历,便难以体会“感时花溅泪,恨别鸟惊心”中那物我同悲的沉痛,他的诗,因此被尊为“诗史”,其价值远超文学本身。

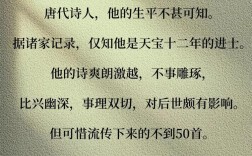

同样,李商隐的《无题》诗为何如此隐晦曲折?这与他身处牛李党争的夹缝,仕途坎坷,必须将复杂的情感与政治寄托隐藏在绮丽辞藻之下密切相关,读他的诗,仿佛在解读一部精心设计的密码,而解开密码的钥匙,正藏于他的生平际遇之中,将诗人的作品置于其生命轨迹的时间轴上,我们看到的将不再是孤立的文字,而是一个鲜活灵魂的生动写照。

论世:时代的镜像与回响

每一首诗歌都是特定历史时期的产物,承载着鲜明的时代气息,初唐诗歌的雄浑开阔,如“海内存知己,天涯若比邻”,反映了王朝上升期的自信;南宋诗词中“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的悲愤,则浸透着家国沦丧的忧患意识。

创作背景有时非常具体,可能是一次事件、一场宴会或一次贬谪,刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》,“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身”,这沉痛的开篇,唯有置于他长达二十余年的贬谪生涯背景之下,才能深刻理解其中蕴含的沧桑与不屈,时代的风云变幻,为诗歌提供了最宏阔的叙事舞台和最深沉的情感基调。

炼字:语言的精度与密度

古典诗词在语言运用上追求极致,讲究“炼字”,即通过一字之力,撑起整个诗句的意境,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,从“到”、“过”等十余个候选字中脱颖而出,因其兼具色彩与动感,生动描绘出春意盎然的景象,成为炼字的经典范例。

这种精炼还体现在句法上,诗词常省略连词、介词,甚至主语,如温庭筠“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,纯以名词组合,便勾勒出旅人早行的清冷画面,这种“意象迭加”的手法,极大地增强了语言的密度和意境的开放性,留给读者广阔的想象空间。

探艺:意境的营造与升华

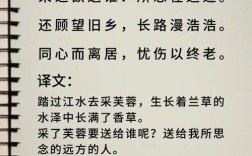

诗歌的艺术手法是其魅力的核心,赋、比、兴是三种基本手法。“赋”是直陈其事,如《诗经·七月》按时间顺序铺叙农事;“比”是比喻,贺知章《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,化无形为有形;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如“关关雎鸠,在河之洲”引出君子对淑女的思慕。

象征与用典则进一步深化了诗歌的内涵,屈原以“香草美人”象征高洁品格,李白、李商隐大量化用神话传说与历史故事,使诗歌意蕴丰厚,这些艺术手法的综合运用,共同营造出诗词独特的意境——那种情景交融、虚实相生,能引发读者无限遐想的艺术空间。

阅读诗歌,最终是一场心灵的修行,它要求我们静下心来,反复吟咏,调动全部的生活经验与情感积累去与之共鸣,当我们不仅能从学术角度分析一首诗,更能被“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”的温情所打动,被“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”的旷达所激励时,我们才真正完成了对这首诗的阅读,古典诗词的价值,不仅在于知识的获取,更在于它能润泽我们干涸的心田,在纷繁的现代生活中,为我们开辟一方宁静而富饶的精神家园。