在纷繁复杂的现代生活中,保持心平气和仿佛成了一种稀缺的能力,当情绪如潮水般涌来,如何安顿内心,便成了一门必修的学问,先贤的智慧凝结于简短而深刻的语句中,为我们提供了抵达宁静的路径,这些关于心平气和的名言,不仅是文字的组合,更是历经时间淬炼的生活哲学。

古典智慧的当代回响

“不以物喜,不以己悲。”这句出自北宋范仲淹《岳阳楼记》的箴言,穿越千年依然闪烁着智慧的光芒,范仲淹在宦海浮沉中写下此文,其核心表达的是一种超然物外的处世态度,不因外物的美好而欣喜若狂,也不因个人的际遇而悲伤不已,这需要何等的定力与修养,在当代社会,我们面对的物质诱惑与精神压力远超古人,这句名言提醒我们建立内在的评判标准,减少对外在评价和物质得失的依赖。

理解这句名言,需回到创作背景,范仲淹当时因改革受挫而被贬,身处逆境却仍心怀天下,他不是教导人们变得冷漠无情,而是倡导一种更为持久和稳定的情绪状态,将这种智慧应用于今日,当工作遇到挫折或人际关系出现紧张时,我们可以尝试退一步思考:这些困境是否值得我付出内心的平静?通过这样的自问,逐渐培养情绪的韧性。

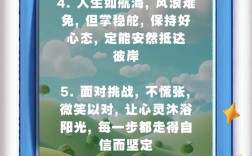

另一句广为流传的“淡泊以明志,宁静以致远”,出自诸葛亮的《诫子书》,这是父亲对儿子的殷切期望,也是诸葛亮自己一生智慧的结晶,在三国鼎立的动荡时代,诸葛亮始终保持着清晰的战略眼光,这与他内心的宁静密不可分,这句话揭示了一个深刻的道理:只有在心境平和时,我们才能看清自己的真正志向;只有不被琐事干扰,才能规划并实现长远目标。

在现代职场中,这句名言有着特别的指导意义,信息爆炸带来的注意力分散,使得深度思考变得困难,实践这句警句,意味着我们需要定期从纷扰中抽身,通过冥想、独处或亲近自然等方式,为心灵创造宁静的空间,这不是逃避,而是为了更有效地回归和应对。

东西方智慧的对话

东方智慧讲究内在修为,西方心理学则提供了更为具体的方法,罗马皇帝马可·奥勒留在《沉思录》中写道:“生活的艺术更像摔跤而非舞蹈,重要的是站稳脚跟,准备迎接无法预见的攻击。”作为斯多葛学派的代表人物,奥勒留身处战乱频发的时代,却通过哲学思考保持了内心的平静。

斯多葛学派的核心教义是区分可控与不可控之事,将这一智慧应用于现代生活,当我们因交通堵塞而焦躁,因他人批评而愤怒时,可以先问自己:这在我的控制范围内吗?如果答案是否定的,那么保持心平气和就是最理性的选择,这种古老的哲学与当代认知行为疗法有着惊人的相似之处,都强调通过改变思维来调节情绪。

印度诗人泰戈尔则从另一个角度阐释平静:“如果你因错过太阳而流泪,那么你也将错过群星。”这句诗意的表达蕴含着深刻的心理学洞察——过度执着于过去的损失,会让我们忽视眼前的美好,泰戈尔生活在殖民时期的印度,他的作品却超越了时代和民族的界限,传递出普遍的人类情感。

应用这句名言,意味着培养一种“当下意识”,当陷入后悔或焦虑时,有意识地将注意力转移到当下仍然存在的美好事物上,这不是消极的自我安慰,而是主动调整认知焦点,重新获得对情绪的主导权。

将智慧融入日常实践

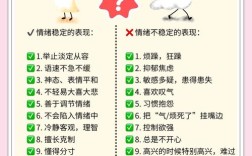

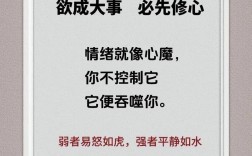

理解名言警句的深刻内涵只是第一步,真正重要的是将其转化为日常生活中的实践,首先需要建立觉察能力,在情绪波动时能够及时意识到自己的状态,这种觉察本身就有平静作用,如同在风暴中找到一个安静的观察点。

创建个人的“平静提示”系统是有效的实践方法,可以选择一句特别共鸣的名言,将其放在经常看到的地方——手机屏保、办公桌贴纸或冰箱门上,当看到这些提示时,做一次深呼吸,检查当前的内心状态,久而久之,这种外在提示会内化为自我调节的能力。

将名言与具体情境结合也能增强应用效果,在准备重要演讲前,默念“宁静致远”;在面对无理指责时,想起“不以物喜,不以己悲”;在遭遇挫折时,提醒自己不要“因错过太阳而流泪”,这种有针对性的应用,使古老智慧在具体场景中焕发生命力。

值得注意的是,追求心平气和不是否定或压抑情绪,健康的情感表达是必要的,智慧在于区分适当的情绪反应与过度的情绪消耗,名言警句的作用是帮助我们建立情绪的缓冲带,在刺激与反应之间创造思考的空间。

构建个人的平静哲学

每句关于心平气和的名言都代表一种独特的思维方式和生活态度,探索不同文化、不同时代的名言,如同与古今中外的智者对话,丰富我们应对生活挑战的智慧资源,在这个过程中,我们可能会发现某些名言特别契合自己的性情和处境,这些就可以成为个人平静哲学的基石。

发展个人的平静实践比单纯背诵名言更为重要,这可能包括定期的自省时间、简单的呼吸练习、欣赏艺术的时刻,或者是与能带来平静的人交流,名言警句则作为这些实践的指导原则和灵感来源。

在信息过载、节奏加快的现代社会,培养心平气和的能力不再是一种奢侈,而是必要的生存技能,通过理解、应用和内在化那些经过时间考验的智慧话语,我们能够逐渐构建起内在的安定感,这种安定不是对外界的漠不关心,而是在纷扰中保持清醒判断和创造力的基础,当内心平静成为常态,我们不仅能够更好地应对挑战,也能更深刻地体验生活的美好。