诗歌,是人类文明中最为精粹的语言艺术,它用最凝练的文字,编织最深邃的意境,承载最丰富的情感,要真正读懂一首诗,领略其魅力,就不能仅仅停留在字面,而需深入其肌理,了解它的来龙去脉与构造法则。

寻根溯源:诗歌的出处与流变

诗歌并非凭空产生,它深深植根于特定的时代与文化土壤,了解一首诗的出处,就如同拿到了开启其内涵大门的钥匙。

中国诗歌的源头是《诗经》与《楚辞》。《诗经》是北方中原大地的现实主义歌唱,“饥者歌其食,劳者歌其事”,其“赋比兴”的手法奠定了中国诗歌的创作基础,而《楚辞》则是南方楚地浪漫主义的瑰丽篇章,以屈原的《离骚》为代表,充满了神话色彩与个人精神的强烈抒发。

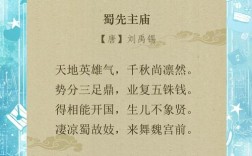

至唐代,诗歌达到鼎盛,格律诗臻于完善,李白继承了《楚辞》的浪漫飘逸,其《蜀道难》《梦游天姥吟留别》等作品,想象奇绝,语言奔放,是盛唐气象的典型代表,杜甫则更多地继承了《诗经》的现实关怀,其“三吏”、“三别”等诗作,沉郁顿挫,记录了时代的动荡与人民的苦难,被尊为“诗史”。

宋词则是在市井文化繁荣的背景下,与音乐紧密结合的新诗体,柳永的词婉约缠绵,多在秦楼楚馆中传唱;苏轼的词豪放旷达,拓宽了词的意境;辛弃疾将金戈铁马写入词中,充满了英雄气概,每一首诗词的出处,都关联着一个时代的政治、经济、文化风貌,是其最生动的注脚。

知人论世:作者与创作背景的深意

“知人论世”是解读诗歌的重要方法,诗人的生平经历、思想性格,以及创作时所处的具体环境,共同塑造了诗歌的独特风貌。

以南宋诗人陆游的《示儿》为例,“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,如果不了解陆游一生致力于抗金复国,却屡遭挫折,晚年蛰居山阴的人生经历,就无法深刻体会这首诗中那股贯穿生命始终的爱国热情与壮志未酬的悲怆,这首诗是他用生命最后的力气发出的呐喊。

同样,南唐后主李煜的词,在亡国前后风格迥异,前期作品如《玉楼春·晚妆初了明肌雪》,多描写宫廷享乐生活,风格绮丽;而亡国后被囚汴京,写下《虞美人·春花秋月何时了》,一句“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,将个人遭遇的巨痛升华为对人生无常的普遍慨叹,正是国破家亡的巨大变故,造就了这位“词中之帝”的绝唱。

阅读诗歌时,尝试还原诗人的创作心境,设身处地地体会他的喜悦、悲愤、孤独或超然,诗歌的文字便会立刻变得鲜活而富有温度。

登堂入室:诗歌的品读与使用方法

诗歌并非束之高阁的古董,它应该融入我们的生活,成为滋养心灵的甘泉。

-

沉浸式朗读:诗歌具有天然的韵律美,通过放声朗读,感受其平仄、节奏与押韵,让声音与文字产生共鸣,在朗读中,李白的“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的气势,李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的愁绪,才能被真切地感知。

-

情境化运用:诗歌是高度凝练的情感表达,在适当的场景下,引用或化用诗句,能让我们的表达更具韵味,登高望远时,可吟咏“会当凌绝顶,一览众山小”;思念友人时,可寄意“海内存知己,天涯若比邻”;面对挫折时,可用“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”来自我激励,让古典诗意与现代生活对话。

-

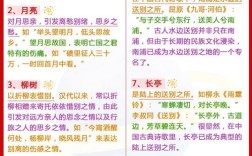

意象的捕捉:意象是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家”等一系列意象的组合,无需直接言愁,一幅苍凉萧瑟的游子思归图已然呈现,品读诗歌,就是要学会捕捉并解读这些意象所构成的独特意境。

匠心独运:诗歌的艺术表现手法

诗歌的艺术魅力,很大程度上来源于其精妙的创作手法。

-

赋比兴:这是中国诗歌最传统、最核心的表现手法。“赋”是平铺直叙,如汉乐府《江南》“鱼戏莲叶间”的反复咏叹;“比”是比喻,如贺知章《咏柳》将春风比作“剪刀”;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《诗经·关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出君子对淑女的追求。

-

象征与用典:象征是通过特定形象暗示更深层的思想情感,屈原以“香草美人”象征高洁的品格,用典则是引用历史故事或前人诗句,以简驭繁地表达复杂内容,辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》通篇用典,借古人之酒杯,浇自己心中之块垒,极大地丰富了词作的歷史厚重感。

-

虚实相生:这是中国古典美学的重要原则,诗歌创作讲究“言有尽而意无穷”,诗人往往只描绘出实景,而留下大量的艺术空白,让读者去想象和填充,王维的诗作被誉为“诗中有画”,但其高明之处更在于画面之外的禅意与空灵,如《鹿柴》中的“空山不见人,但闻人语响”,以有声写无声,以瞬间显永恒,意境悠远。

诗歌是一座桥梁,连接着古人与今人,连接着个体与宇宙,它教会我们如何观察生活,如何提炼情感,如何用最优雅的方式表达最深刻的思考,在信息爆炸的今天,静下心来读一首诗,便是在喧嚣中为自己开辟一方宁静的庭院,这庭院里,有穿越千年的月光,有不曾熄灭的情感火焰,有人类精神最精微的颤动,品味诗歌,最终是为了更好地理解我们自己,以及我们所处的这个世界。