诗歌,是中华文明宝库中一颗璀璨的明珠,它以凝练的语言、丰富的想象和深邃的意境,跨越千年,依旧散发着动人的魅力,对于许多诗歌爱好者而言,深入理解一首诗,不仅在于诵读时的朗朗上口,更在于探寻其字句之外的广阔天地,要真正读懂一首诗,我们可以从几个核心维度入手。

溯源:探寻诗歌的出处与流变

一首诗歌的诞生并非孤立存在,它深深植根于特定的文化土壤与文献体系之中,探寻其出处,是理解它的第一步。

中国古典诗歌的源头,可以追溯到上古时期的歌谣与《诗经》。《诗经》中的“风”、“雅”、“颂”分别代表了民间歌谣、士人宴饮与宗庙祭祀的乐章,奠定了中国诗歌现实主义的传统,紧随其后的《楚辞》,则以屈原的《离骚》为代表,开创了浪漫主义的先河,其瑰丽的想象与深沉的个人情感抒发,对后世影响深远。

汉代的乐府诗,源自官方音乐机构采集的民歌,“感于哀乐,缘事而发”,如《孔雀东南飞》、《木兰诗》等,叙事性强,生活气息浓厚,至唐代,诗歌达到鼎盛,近体诗(格律诗)的规则臻于完善,这时期的诗歌大多收录于《全唐诗》中,宋词则是一种新的诗歌体裁,与音乐关系密切,有固定的词牌名,如《水调歌头》、《念奴娇》等,作品多见于《全宋词》,元代的散曲,又为诗歌家族增添了新的成员,更显通俗与活泼。

了解一首诗的出处,是判断其真伪、理解其原始风貌的基础,读到一首标为李白的诗,我们可以通过查阅《全唐诗》等权威典籍进行核实,将诗歌置于其产生的文学史脉络中,我们能更清晰地看到它继承了什么,又创新了什么,其艺术价值与历史地位便不言自明。

知人:走进作者的内心世界

“诗言志,歌永言。”每一首流传千古的诗篇,都承载着作者独特的人生经历、思想情感与人格境界,解读诗歌,必须了解其作者。

作者的生平际遇,是解读其作品最直接的钥匙,李白为何能写出“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪迈?这与他所处的盛唐气象、自身旷达不羁的性格以及道教思想的影响密不可分,杜甫为何笔下多是“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的沉痛?这与他历经安史之乱,一生颠沛流离,始终心系家国的命运紧密相连。

李商隐的诗风隐晦朦胧,与其身处牛李党争的夹缝中,仕途坎坷、心境复杂有关,了解了苏轼屡遭贬谪却旷达乐观的一生,再读他的《定风波·莫听穿林打叶声》,便能更深切地体会“一蓑烟雨任平生”所蕴含的超然与坚韧。

作者的思想观念、审美情趣也会渗透在字里行间,王维笃信佛教,其笔下的山水诗便充满了禅意,如“行到水穷处,坐看云起时”,陶渊明厌恶官场,向往自然,才有了“采菊东篱下,悠然见南山”的恬淡,当我们对作者的生平、思想有了较为全面的认识,再面对其作品时,就仿佛在与一位老友对话,更能触摸到文字之下的温度与心跳。

论世:还原创作的时空背景

诗歌是时代的产物,也是历史的见证,任何伟大的作品,都不可避免地打上了时代的烙印,分析诗歌的创作背景,就是将其放回具体的历史语境中去考察。

创作背景主要包括时代背景和具体的创作情境,时代背景指当时的社会政治、经济、文化状况,南宋时期,山河破碎,民族危亡,这才催生了陆游“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的悲愤,以及辛弃疾“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的壮志难酬,理解了晚唐国势的衰微,才能读懂杜牧“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”中深沉的忧患意识。

具体的创作情境,则指作者在何种具体事件、场景或心境下提笔,王勃的《滕王阁序》是在滕王阁宴饮时的即兴之作;范仲淹的《岳阳楼记》是应好友滕子京之邀,为重修岳阳楼而写;白居易的《琵琶行》则是他贬官江州司马,偶遇琵琶女,触发了“同是天涯沦落人”的感慨。

有时,了解创作背景甚至能颠覆对诗歌表面的理解,李商隐的许多《无题》诗,历来众说纷纭,或言爱情,或言政治寄托,若能考证出具体的写作对象与事件,无疑将为解读提供更可靠的方向,将诗歌与历史背景相结合,我们看到的就不再是孤立的文字,而是一幅幅生动鲜活的历史画卷。

品鉴:领悟艺术手法的精妙

掌握了诗歌的“外部”信息,最终还是要回归文本本身,品味其艺术手法的运用,这是诗歌审美活动的核心。

古典诗歌在手法上博大精深,主要可分为以下几类:

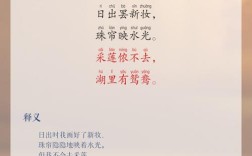

- 修辞技巧:比喻、拟人、夸张、借代、双关等,是增强语言形象性和感染力的常用手段。“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”(李煜),用江水比喻愁思,化抽象为具体,磅礴而深邃。

- 表达方式:赋、比、兴是《诗经》以来就确立的传统。“赋”是直陈其事,“比”是打比方,“兴”是先言他物以引起所咏之词,抒情、描写、叙事、议论等方式的综合运用,共同构建了诗歌的内容与情感。

- 表现手法:这是诗歌营造意境、传达言外之意的关键。

- 意象与意境:意象是融入了主观情感的客观物象,如“月亮”代表思乡,“杨柳”象征离别,多个意象组合,便构成意境,马致远《天净沙·秋思》中密集的意象排列,渲染出苍凉萧瑟的秋思之境。

- 象征与用典:象征是通过特定形象暗示更深层的意义,如屈原以“香草美人”象征高洁品格,用典是引用历史故事或前人诗句,以简驭繁地表达丰富内涵,如辛弃疾词中大量典故的运用,增强了作品的厚重感。

- 虚实结合:实写眼前之景,虚写想象或回忆之境,二者结合,拓展了诗歌的时空维度。

- 动静相生:以动衬静,或以静显动,能极大地增强画面的生动感。

掌握这些手法,并尝试在具体诗作中进行分析,能极大地提升我们的审美鉴赏能力,从“看热闹”进阶到“看门道”。

探寻诗歌的旅程,是一场与历史对话、与智者交流、与美邂逅的精神享受,从考据出处到了解作者,从还原背景到品味手法,每一步深入,都让我们离诗歌的灵魂更近一步,这个过程没有终点,每一首经典都在等待着被不同时代、不同经历的读者赋予新的理解,真正有价值的解读,并非寻求一个标准答案,而是在这丰富的层次中,找到与自我生命体验共鸣的那一部分,让古老的诗词,在我们的心中重新活过来。