煤炭,这深埋地底的黑色火焰,在人类文明的长河中,不仅是驱散寒冷的物质之光,更在精神的世界里,被诗人反复锤炼,升华为一种独特的诗歌意象,它从幽暗的矿层中走来,带着远古森林的沉默与地质变迁的厚重,在中国现当代诗歌的熔炉中,燃烧出别样的诗意光芒。

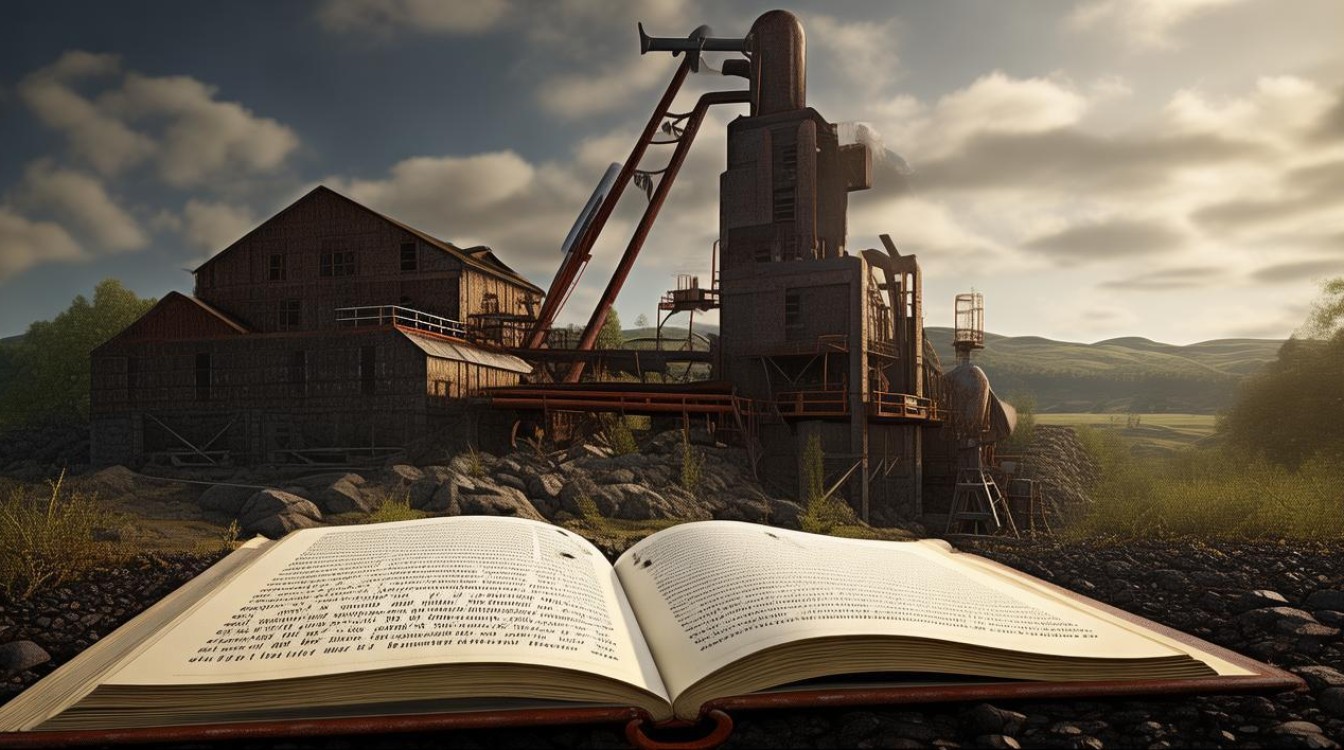

这种以煤炭为歌咏对象的诗歌,其诞生与中国的社会变迁和工业发展紧密相连,它并非源于某个单一的、古老的诗歌流派,而是在二十世纪特定的历史语境下,从现实主义与浪漫主义的结合中孕育而生,当国家将目光投向基础工业建设,当万千劳动者深入地层开采光明,诗人们敏锐地捕捉到了这一时代脉搏,煤炭,这一朴素的自然物产,便自然而然地承载了民族复兴的期望、劳动者的汗水以及对光与热的崇高礼赞。

若要探寻这类诗歌的巅峰之作,便无法绕过诗人郭沫若的《炉中煤》,这首诗创作于1920年,正值诗人留学日本期间,也是中国新文化运动风起云涌之时,彼时的中国,积贫积弱,正寻求新生之路,郭沫若将个人情感与时代呼声融为一体,借煤炭之口,倾诉了对祖国的炽热眷恋。

在诗中,诗人自比为“炉中煤”,而将祖国比作“年青的女郎”,这种奇特的构思,恰恰是煤炭诗歌的核心手法——象征,黑黢黢的煤炭,其外表是朴拙甚至粗砺的,但内心却蕴藏着足以焚身以火的巨大能量,这正隐喻了当时虽看似陈旧落后的祖国,其内在却奔腾着不可遏制的生命力与革新力量。“我为我心爱的人儿,燃到了这般模样!”这炽烈的诗句,已远超简单的咏物,而是将煤炭彻底人格化,成为一代知识分子为民族复兴而献身的决绝誓言的象征。

除了强烈的象征,这类诗歌还常常运用对比和拟人的手法,煤炭的“黑”与火焰的“红”、“光亮”形成视觉与情感上的强烈反差,外表的沉寂冷漠与内在的炽热奔腾构成张力,从而更深刻地揭示出主题:平凡中的伟大,沉默中的爆发,牺牲中的奉献,诗人将煤炭视为有意志、有情感的生命体,让它倾诉、歌唱、献身,极大地增强了诗歌的感染力。

欣赏煤炭题材的诗歌,需要我们超越其作为燃料的物理属性,深入其文化隐喻的层面,它不仅是工业的食粮,更是民族精神的象征、劳动者形象的写照以及奉献哲学的诗化表达。

在特定的历史时期,煤炭的开采与燃烧,象征着国家从黑暗的旧时代走向光明新世界的工业征程,诗歌中的煤矿、矿灯、镐钎、运输列车,共同构成了一幅宏大的建设图景,煤炭在此化身为“工业的粮食”、“黑色的金子”,其价值被提升到关乎国计民生的战略高度。

诗人也将深情的笔触投向地心深处的采煤人,诗歌中的煤炭,浸透着矿工的汗水、坚韧与牺牲精神,它不再是冰冷的矿物,而是劳动者生命的延伸,是他们“黑色的皮肤”里包裹的“太阳”,这类作品使得煤炭诗歌充满了深厚的人道主义关怀,歌颂了在极端环境中创造价值的平凡英雄。

从更哲学的层面看,煤炭的形成本身就是一个漫长而壮烈的过程,远古的森林,历经地壳变动,在高压下沉默亿万年,最终转化为高能量的物质,这一过程被诗人解读为一种伟大的积蓄与奉献,诗歌中的煤炭,是“被埋没的太阳”,是“等待重生的森林”,它甘于长久的黑暗与压抑,只为在最终的时刻,彻底燃烧,释放全部的光和热,这种“物我合一”的境界,将个人的命运与社会的需求、自然的奇迹融为一体,达到了崇高的审美层次。

随着时代发展,当代诗歌对煤炭的书写也注入了新的思考,在生态意识日益觉醒的今天,诗人们开始反思煤炭燃烧带来的环境代价,书写其对天空的污染以及对矿工生命的吞噬,这种批判性的视角,使得煤炭意象变得更加复杂、立体,它既是温暖与动力的来源,也伴随着牺牲与伤痛的记忆,体现了诗歌对现代性问题的深刻介入。

品读一首关于煤炭的诗歌,便如同进行一次深入地层的精神勘探,我们看到的不仅是黑色的矿石,更是一段被压缩的光阴,一曲劳动者的赞歌,一种“鞠躬尽瘁,死而后已”的奉献哲学,它教会我们凝视那些看似粗粝平凡的事物,发现其内蕴的辉煌,当我们在诗歌中与煤炭对视,便是与一种沉静而强大的力量相遇,它提醒我们,最深沉的光明,往往诞生于最漫长的黑夜。