佳人 诗歌

在中国古典诗歌的璀璨星河中,"佳人"是一个永恒的主题,她既是诗人笔下的理想化身,也是情感寄托的载体,从《诗经》到唐诗宋词,再到元曲明清诗,佳人形象不断演变,承载着不同时代的审美情趣与文化内涵。

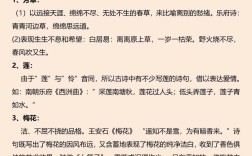

佳人意象的起源与演变

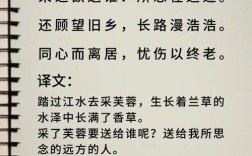

"佳人"一词最早见于《诗经》中的《郑风·野有蔓草》:"野有蔓草,零露漙兮,有美一人,清扬婉兮。"这里的"美一人"已具备佳人雏形,到了汉代,《古诗十九首》中的"燕赵多佳人,美者颜如玉"进一步丰富了这一意象。

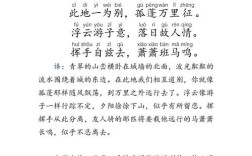

唐代是佳人诗歌的鼎盛时期,杜甫的《佳人》以"绝代有佳人,幽居在空谷"开篇,塑造了一位乱世中坚守节操的女性形象,李白笔下的佳人则更具浪漫色彩,"云想衣裳花想容"将杨贵妃的美推向极致,宋代词人晏几道"落花人独立,微雨燕双飞"中的佳人,又多了几分婉约与惆怅。

代表诗人与经典作品赏析

-

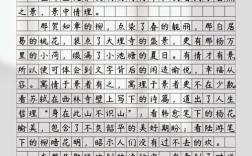

杜甫《佳人》

这首五言古诗创作于安史之乱后,表面写弃妇,实则寄托了诗人对自身际遇的感慨。"但见新人笑,那闻旧人哭"的对比手法,强化了悲剧色彩,诗中"天寒翠袖薄,日暮倚修竹"的意象组合,成为后世绘画常见题材。 -

王维《西施咏》

"艳色天下重,西施宁久微"以历史人物入诗,探讨美貌与命运的关系,全诗采用递进式结构,从"朝为越溪女"到"暮作吴宫妃",最后以"谁怜越女颜如玉"作结,体现王维"诗中有画"的特点。 -

温庭筠《菩萨蛮》

"小山重叠金明灭"开创了花间词派描写佳人的范式,通过"鬓云欲度香腮雪"的细节刻画,配合"懒起画蛾眉"的动作描写,展现闺怨主题,其意象密度之高,堪称词中工笔画。

创作手法与艺术特色

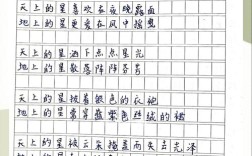

- 意象组合

古典诗歌常将佳人与特定意象绑定:

- 服饰类:罗裙、翠袖、金步摇

- 环境类:空谷、高楼、画堂

- 植物类:修竹、芙蓉、杨柳

苏轼"欲把西湖比西子"的比喻,正是这种意象思维的延伸。

-

时空处理

李商隐《无题》中"相见时难别亦难"将时间压缩,而"晓镜但愁云鬓改"又拉伸时间维度,空间上,常见"帘幕—庭院—远山"的递进式描写,如欧阳修"庭院深深深几许"。 -

感官通感

李清照"暗香浮动月黄昏"将嗅觉视觉交融,吴文英"隔江人在雨声中"则打通听觉与空间感,这种多感官描写使佳人形象更具立体感。

文化内涵与当代价值

佳人形象承载着多重文化密码:

- 道德象征:班昭《女诫》影响下,诗歌常强调"德言容功"

- 政治隐喻:屈原以"香草美人"喻君臣关系

- 哲学思考:苏轼"人生如逆旅"通过佳人易老表达存在之思

现代创作中,这种传统意象仍具生命力,徐志摩《沙扬娜拉》中"最是那一低头的温柔",化用古典笔法写现代女性;席慕蓉《一棵开花的树》将等待的佳人转化为树意象,体现创造性转化。

鉴赏与创作建议

- 鉴赏要点

- 注意诗眼词眼:如韦庄"垆边人似月"的"月"字

- 把握情感脉络:李煜"雕栏玉砌应犹在"的今昔对比

- 体会声律效果:李清照"寻寻觅觅"的叠字运用

- 创作技巧

- 现代诗可借鉴古典意象:如用"青瓷"喻指古典气质

- 尝试突破传统视角:从佳人自身而非观察者角度书写

- 注重细节真实:避免概念化描写,参考《红楼梦》对服饰妆容的精细刻画

在短视频盛行的时代,古典诗词中的佳人形象依然能唤起深层审美共鸣,她不仅是男性视角下的审美对象,更是中国文化中理想人格的镜像,当我们读着"所谓伊人,在水一方",跨越千年的,不仅是文字,更是人类对美好的永恒追寻。