《论语》作为儒家经典著作,记录了孔子及其弟子的言行思想,其中蕴含的智慧跨越两千五百余年依然闪耀着思想光芒,这些凝练而深刻的语句不仅是古代士人的修身准则,更是现代人立身处世的精神指引。

溯源经典:千年智慧的传承脉络

《论语》成书于春秋战国之际,由孔子弟子及再传弟子共同编纂完成,全书共二十篇,以语录体形式记载了孔子与弟子们的对话,需要明确的是,《论语》并非孔子亲笔所著,而是门人对其言行的记录与整理,这种编纂方式使得文本保留了鲜活的口语特色,读来如见其人,如闻其声。

春秋时期礼崩乐坏的社会现实,为孔子思想的形成提供了时代背景,面对社会秩序的动荡,孔子周游列国,宣扬“仁政”“德治”的政治理想,在奔走授徒的过程中,他与弟子们讨论仁爱、礼义、孝悌等核心概念,这些对话经过系统整理,最终形成了《论语》这一中华文化元典。

核心思想体系:构筑人生智慧的基石

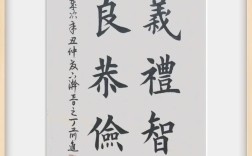

“仁”作为《论语》思想体系的核心,在全书中共出现百余次,孔子对“仁”的阐释并非抽象概念,而是具体可行的行为准则。“己所不欲,勿施于人”的恕道精神,“己欲立而立人,己欲达而达人”的共生智慧,都将崇高的道德理想落实于日常人际交往中。

“礼”的规范在《论语》中占有重要地位,孔子强调“不学礼,无以立”,认为礼是个人立身处世的基础,这种礼并非僵化的形式主义,而是内在仁德的外在表现,通过符合礼仪的言行,个体得以融入社会秩序,实现自我完善。

关于学习,《论语》开篇即言:“学而时习之,不亦说乎?”将学习与实践紧密结合,强调知行合一的教育理念,孔子提出的“温故而知新”“学而不思则罔,思而不学则殆”等观点,构建了完整的治学方法体系。

古今融通:传统智慧的现代转化

将《论语》智慧应用于现代生活,需要把握其精神实质而非机械照搬,以“孝悌”观念为例,孔子说“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”这启示我们,现代孝道不应局限于物质奉养,更应注重精神关怀与情感尊重。

在个人修养方面,“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”的修身之道,完全可以转化为现代人的自我提升方法,通过观察他人的优点与不足,不断调整自身行为,实现持续成长。

企业管理中,“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”的思想,可以转化为领导者的德行修养,管理者以身作则,通过人格魅力凝聚团队,这种东方管理智慧与西方领导力理论有着异曲同工之妙。

实践应用:智慧落地的具体路径

将《论语》名言融入日常生活,可遵循以下实践路径:

理解语境是首要步骤,每句名言都有其特定背景,脱离语境的理解容易产生偏差,以“以德报怨”为例,需要结合“何以报德?以直报怨,以德报德”的完整论述,才能把握孔子主张的公正原则。

情境化应用至关重要。“三人行,必有我师焉”不仅适用于知识学习,也可运用于工作场景,现代职场中,每位同事都有值得学习的专业特长与工作经验,保持谦逊学习的态度能促进持续进步。

创造性转化是智慧传承的关键,面对“唯女子与小人为难养也”这类带有时代局限的论述,应当理解其历史语境,同时汲取其中关于人际距离把握的合理成分,摒弃不合时宜的观念。

思辨阅读:构建批判性理解框架

阅读《论语》需要建立历史发展的视角,任何思想产物都带有时代烙印,区分永恒价值与历史局限是理性阅读的前提,孔子“述而不作,信而好古”的治学态度,既体现文化传承的使命感,也反映了一定的保守倾向,这种复杂性需要辩证看待。

不同经典的互参能深化理解,将《论语》与《道德经》《孟子》等典籍对照阅读,可以发现儒家与道家思想的差异互补,构建更完整的传统文化认知图景。

与现代价值观的对话同样重要。《论语》中“不患寡而患不均”的分配正义,可与当代社会公平理论相互启发;“有教无类”的教育理念,与现代教育公平原则高度契合,通过这种对话,传统智慧才能焕发新的生命力。

《论语》的价值不在提供标准答案,而在启发独立思考,这些穿越时空的智慧片段,如同明灯照亮人生道路,但具体如何行走,仍取决于每个人的选择与实践,在快速变化的时代,这些历经时间考验的智慧结晶,为我们提供了审视自我、理解世界的独特视角,真正理解《论语》,不在于能背诵多少章句,而在于将这些智慧融入生命体验,在古今对话中找到属于自己的精神坐标。