诗歌,是语言凝练出的露珠,映照着一个民族的精神天空,它用最精炼的文字,承载最深沉的情感和最辽阔的想象,要真正读懂一首诗,触摸到它的温度与脉搏,我们需要像一位耐心的考古学家,从多个维度去探寻它的来龙去脉。

寻根溯源:诗歌的出处与流变

一首诗的“出处”,远不止是它被收录在哪本诗集里那么简单,它更关乎其诞生的文化土壤与历史长河。

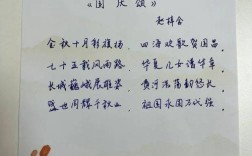

从宏观的“大出处”来看,中国诗歌的源头是《诗经》与《楚辞》。《诗经》的现实主义精神,“赋比兴”的手法,奠定了后世诗歌创作的基石;而《楚辞》的浪漫主义情怀,香草美人的象征系统,则开辟了另一片瑰丽的想象天地,理解唐诗的格律严谨,不能不提南北朝时期“永明体”对声律的探索;品味宋词的婉约与豪放,也需知晓它由燕乐歌词演变而来的身世,每一时代的诗歌,都是在前人积累的沃土上开出的新花。

从微观的“小出处”看,即具体诗作的创作背景,王维的“行到水穷处,坐看云起时”,其意境之空灵,与诗人深受禅宗思想影响密切相关,不了解这一点,便难以领会其诗中的超然物外,杜甫被誉为“诗史”,他的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若脱离安史之乱前后唐朝由盛转衰的社会现实,便只是一句苍白的控诉,而非一个时代的缩影,探寻出处,就是为诗歌在时空坐标中找到一个准确的位置。

知人论世:作者的生命印记

“文如其人”在诗歌领域尤为显著,诗人的生平经历、性格气质、思想观念,会像基因一样编码进其作品之中。

李白为何能写出“天生我材必有用,千金散尽还复来”这般狂放不羁的诗句?这与他道教思想的浸染、渴望建功立业又不愿屈从权贵的个性,以及盛唐那种蓬勃向上的时代气息息息相关,他的诗,是他自由灵魂的直接外化。

而李商隐的诗,尤其是《无题》系列,为何如此朦胧隐晦,千百年来引得众说纷纭?“相见时难别亦难,东风无力百花残”中深藏的哀婉,既可能源于他身处牛李党争夹缝中仕途的失意,也可能关联其隐秘难言的情感经历,他的诗歌,成了一个需要被反复解读的、充满私人密码的文本。

读诗,某种意义上是在与诗人进行一场跨越时空的对话,了解作者的其人其事,我们才能更真切地体会其字里行间的欢笑与泪水,理解其慷慨激昂或沉郁顿挫的缘由。

探幽析微:创作手法与艺术技巧

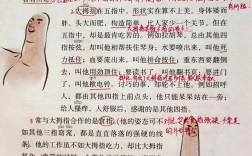

诗歌是语言的艺术,其魅力很大程度上来自于创作者对艺术手法的精妙运用,这些手法是诗人构建诗意大厦的砖石。

意象,是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加的意象,无需任何赘言,一幅苍凉萧瑟的游子秋行图便跃然纸上,意象的选择与组合,直接决定了诗歌的基调与氛围。

象征,是意象的深化,它用具体的形象代表或暗示某种抽象的概念、思想或情感,屈原以“美人”象征君主,以“香草”象征高洁的品格;于谦的“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,以石灰象征自己坚贞不屈的操守,象征手法的运用,极大地拓展了诗歌的内涵与解读空间。

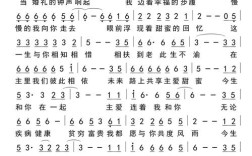

韵律与节奏,是诗歌音乐性的体现,古典诗词的平仄、对仗、押韵,形成了一种内在的、和谐的声音美感,即便是现代诗,也讲究语言的节奏感,通过断句、分行和词语的轻重缓急,营造出独特的情感律动,朗朗上口的诗句,更能深入人心。

还有夸张(李白“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”)、用典(辛弃疾词中大量化用历史典故)等手法,熟练地辨识并理解这些手法,是解锁诗歌艺术之门的钥匙。

融入生命:诗歌的现代使用

诗歌并非博物馆里的古董,它完全可以鲜活地存在于我们的日常生活之中。

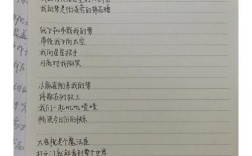

是情感的共鸣与表达。 当我们与友人分别时,一句“海内存知己,天涯若比邻”比千言万语的叮嘱更显情深义重;当我们历经坎坷终于成功时,“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”能精准地道出那份豁然开朗的喜悦,诗歌,为我们提供了表达复杂情感的、高度凝练的语汇。

是修养心性与提升审美。 经常诵读意境高远的诗词,能潜移默化地陶冶我们的情操,王维山水诗的静谧,能洗去尘世的烦躁;苏轼词作的旷达,能教会我们如何面对逆境,在诗歌的世界里徜徉,是对自身精神世界的滋养与美化。

是创造性的化用。 我们可以在演讲、文章或日常交流中,恰当地引用或化用诗句,这不仅能增加语言的表现力与文采,更能展现个人的文化底蕴,将“春风得意马蹄疾”的意境用于描述事业顺利,将“腹有诗书气自华”作为对博学之人的赞美,都是让古典诗歌在现代语境下重获新生的方式。

归根结底,诗歌是人类情感的坐标,是历史文化的结晶,它用最精炼的形式,封装了最丰富的内涵,我们学习诗歌,不只是为了背诵名篇佳句,更是为了掌握一种理解世界、表达自我的独特方式,当我们在某个瞬间,与千百年前的一位诗人产生了深刻的情感共鸣,便会恍然领悟:诗歌从未远离,它一直是我们共同的精神故乡。