诗歌,是人类文明最古老的语言,是凝练时光的琥珀,它用最精炼的文字,承载最深邃的情感与思想,要真正读懂一首诗,领略其光华,我们需要像一位耐心的考古学家,从多个维度去拂拭历史的尘埃,探寻其内在的脉络。

溯源:探寻诗歌的根系与土壤

每一首流传至今的诗歌,都并非无根之木,它的诞生,深深植根于其时代背景与作者的个人际遇。

-

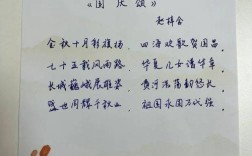

时代的印记:诗歌是时代的回响,盛唐的诗歌,常洋溢着“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪迈与自信,这是国力强盛、文化开放赋予文人的底气,而到了南宋,家国破碎,山河飘零,诗歌中便多了“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的沉痛与希冀,理解一个朝代的政治、经济、文化风貌,是解读其诗歌的第一把钥匙。

-

作者的生命轨迹:“诗言志,歌永言。”诗人的个人经历,是其作品最直接的养分,杜甫为何被称为“诗圣”?因为他的一生与“安史之乱”紧密相连,他的笔下,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”是现实的批判,“感时花溅泪,恨别鸟惊心”是乱世的悲歌,他的诗歌,是一部用个人命运写就的“诗史”,同样,读李商隐的《无题》诗,若不了解其身处牛李党争夹缝中的困境与情感上的怅惘,便难以体会那份深婉曲致的朦胧之美。

-

题材的流变:从《诗经》的“风雅颂”到楚辞的“香草美人”,从汉乐府的叙事到魏晋的山水田园,再到唐诗的格律、宋词的词牌、元曲的俚俗,诗歌的题材与形式在不断演变,这种演变,本身就是一部文学与社会的发展史,了解一首诗所属的流派与体裁,能帮助我们将其置于正确的坐标轴上,进行更准确的品评。

解密:掌握诗歌的艺术密码

诗歌之所以不同于日常语言,在于它运用了一套独特的艺术手法,构建了一个充满张力的审美世界。

-

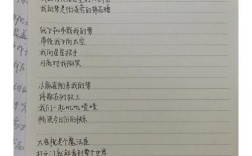

意象:情感的具象化:意象是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,短短几句,多个意象叠加,无需直言“凄凉”,一幅天涯游子的秋思图已跃然纸上,意象是诗人与读者沟通的桥梁,通过它,抽象的情感变得可触可感。

-

意境:意象的升华:意境是诗人通过一系列意象所创造出的一个完整的、能引发读者无限遐想的艺术境界,它超越了单个意象的简单相加,是情景交融的产物,陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,不仅描绘了动作与景物,更营造出一种物我两忘、恬淡超然的隐逸境界,品味意境,需要读者调动自身的想象力与生活体验,与诗人共同完成最终的创作。

-

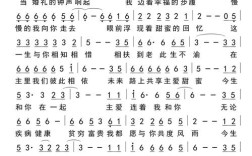

韵律与节奏:音乐性的美感:古典诗词尤其讲究格律,平仄、对仗、押韵,构成了其内在的音乐性,这种声韵之美,不仅便于吟诵记忆,更能强化情感的表达,李清照的《声声慢》开篇“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,一连串的叠字,从声音上就摹写出了词人孤寂无依、若有所失的恍惚状态,读来唇齿间都充满了愁苦。

-

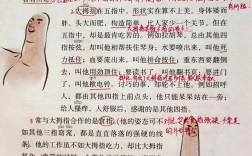

修辞:语言的炼金术:比喻、拟人、夸张、用典……这些修辞手法是诗人点石成金的魔杖,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,以极致的夸张和瑰丽的比喻,将庐山瀑布的雄伟奇绝刻画得淋漓尽致,用典则能在有限的字句中,蕴含深厚的历史文化内涵,增加作品的厚重感。

践行:让诗歌融入当下生活

学习诗歌,最终目的是为了滋养我们的生命,它不应只是书架上的典籍,更可以是一种鲜活的生活方式。

-

作为情感的容器:在人生的重要时刻,诗歌能提供最精准的表达,欢庆时,有“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”;思念时,有“但愿人长久,千里共婵娟”;失意时,有“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,诗歌为我们无法名状的情绪,找到了最优雅的出口。

-

作为审美的透镜:经常阅读诗歌,能极大地提升我们对美的感知力,我们会开始留意“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的幽静,体会“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮阔,诗歌训练我们发现生活之美的眼睛,让平凡的世界充满诗意。

-

作为思想的磨刀石:优秀的诗歌往往蕴含着深刻的哲理,苏轼的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,揭示了“当局者迷”的普遍困境;王之涣的“欲穷千里目,更上一层楼”,则阐述了视野与格局的辩证关系,读诗,是与古往今来最智慧的头脑进行对话,能不断锤炼我们的思维。

诗歌的魅力,在于它穿越时空的永恒性,千年前的月光,依旧能照亮今人的心房;古人的悲欢,依然能与现代的灵魂共振,解读诗歌,是一场跨越时空的对话,也是一次向内探索的旅程,它不需要高深莫测的理论,只需要一颗安静、敏感且愿意亲近美的心,当我们真正走进一首诗,用学识去理解它,用心灵去感受它,我们便不仅在传承文化,更是在为自己构建一个丰盈、从容的精神家园,在这个家园里,每一个字句都可能成为一盏灯,照亮我们前行的路。