漫步于文学的园林,诗歌无疑是最为灵动飘逸的那一株仙葩,它用最凝练的字符,构筑起最深邃的意境,承载着人类最丰富的情感,对于每一位热爱文字、渴望表达的人来说,掌握一些诗歌的基本知识,就如同获得了开启这座瑰丽园林的钥匙。

溯源:诗歌的源流与演变

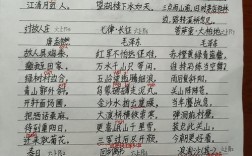

诗歌的起源,几乎与人类语言的诞生同步,最早的诗歌并非书写于纸上,而是回荡在先民的口耳之间,中国的诗歌传统源远流长,其最早的成熟形态便是《诗经》。《诗经》收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,共三百零五篇,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,风”是各地的民歌,最为生动鲜活,如《关雎》中“关关雎鸠,在河之洲”的吟唱,至今仍能让人感受到那份质朴而真挚的情感。

紧随《诗经》之后的,是战国时期以屈原为代表的《楚辞》,它打破了《诗经》以四言为主的结构,句式更为灵活自由,大量运用“兮”字,充满了浪漫的想象与瑰丽的辞藻,如《离骚》所展现的宏大求索与悲怆情怀,开创了中国诗歌的浪漫主义源头。

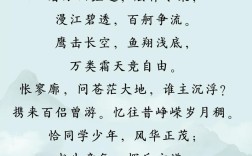

至唐代,诗歌发展至顶峰,格律诗(近体诗)的定型与完善,将汉语的音韵美推向了极致,李白、杜甫、王维、李商隐等巨匠辈出,他们的作品或豪放飘逸,或沉郁顿挫,或诗画交融,或含蓄隽永,共同构筑了唐诗璀璨的星空,宋词则是在音乐基础上发展起来的新的诗歌形式,按谱填词,长短句交错,更适于表达细腻婉转的情感,苏轼的旷达、李清照的婉约、辛弃疾的豪放,至今仍在词坛上回响。

了解诗歌的源流,就如同了解一棵大树的根系,能让我们更深刻地理解其枝叶为何如此繁茂。

探微:作者心境与创作背景

一首伟大的诗歌,往往是特定时代与个人境遇碰撞出的火花,解读诗歌,不能脱离其作者与创作背景。

读杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不联系安史之乱前后社会动荡、民不聊生的历史现实,便难以体会其中深切的忧愤与批判精神,读李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,若不知其从一国之君沦为阶下之囚的巨大人生落差,便无法真正触摸到那亡国之痛的彻骨悲凉。

同样,现代诗中,徐志摩的《再别康桥》之所以动人,在于它融合了诗人对剑桥大学的深厚感情与个人情感生活的波折,海子的《面朝大海,春暖花开》在明快的祝福背后,也交织着诗人对理想与现实矛盾的复杂心境。

将诗歌置于其产生的具体时空坐标中,我们才能与作者实现跨越时空的共情,读懂文字之下的心跳与脉搏。

品鉴:诗歌的艺术手法

诗歌之所以拥有撼动人心的力量,很大程度上得益于其精妙的艺术手法,这些手法是诗人锻造意象、营造意境的工具。

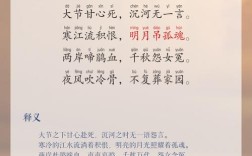

- 意象与意境: 意象是融入了主观情感的客观物象,如马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤、老树、昏鸦”等一系列意象的组合,便自然渲染出萧瑟苍凉的秋日羁旅意境,意境则是众多意象共同构成的、能引发读者无限遐想的艺术空间。

- 象征与隐喻: 象征是用具体事物代表抽象概念,如屈原以“香草美人”象征高洁的品格,隐喻则是一种隐晦的比喻,如顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,黑夜”与“光明”都具有深层的隐喻意义。

- 韵律与节奏: 古典诗词尤其讲究平仄、对仗和押韵,形成了一种内在的音乐性,现代诗虽不拘泥于严格的格律,但也注重通过语言的轻重缓急、句式的长短错落来构建节奏感,如戴望舒《雨巷》中回环往复的韵律,完美地烘托了彷徨、惆怅的氛围。

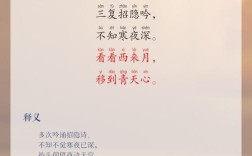

- 凝练与跳跃: 诗歌语言讲究“言有尽而意无穷”,它往往省略不必要的连接和交代,留下大量空白,让读者的想象去填补,这种语言的跳跃性,使得诗歌的内涵更为丰富和多义。

致用:诗歌在现代生活中的应用

或许有人会觉得,诗歌是阳春白雪,离我们的日常生活很遥远,实则不然,诗歌的智慧与美感,可以无缝融入现代生活的方方面面。

- 提升表达力: 学习诗歌的凝练与意象营造,能极大地提升我们的书面与口头表达能力,无论是撰写一封情真意切的书信,还是在演讲中引用一句恰如其分的诗句,都能让我们的语言瞬间增色,更具感染力。

- 涵养心性: 在快节奏的现代社会中,静心读一首诗,是一种宝贵的精神调剂,它能让我们从纷繁的琐事中暂时抽离,进入一个更为广阔、宁静的内心世界,获得情感的慰藉与思想的启迪。

- 丰富创作: 对于从事文案、广告、设计、新媒体等创意工作的人而言,诗歌是绝佳的灵感源泉,一个精妙的诗歌意象,可以成为一个广告创意的核心;一句富有哲理的诗歌,可以为一段视频文案画龙点睛。

- 社交与沟通: 在合适的场合,引用或创作一首小诗,能迅速拉近人与人之间的距离,展现个人的文化素养与情感深度,成为一种优雅而有效的社交货币。

诗歌并非高不可攀的学问,它源于生活,最终也应回归生活,服务于我们的生活,它教会我们如何更细腻地观察世界,更深刻地理解情感,更精准地运用语言,当我们开始尝试用诗意的眼光去打量周遭的一切,或许会发现,平凡的日子也因此被点亮,焕发出不一样的光彩,在这个信息爆炸的时代,让一缕诗香浸润心灵,或许是我们能给予自己最珍贵的精神礼物。