在南宋这一百五十余年的历史中,诗歌如同一位忠实的史官,用精炼的文字记录下了王朝的偏安、士人的愤懑与家国的忧思,它不再是盛唐那般气象万千的豪迈放歌,而是转向了内敛、深沉与精工的探索,形成了独特的艺术风貌,成为中国古典诗歌史上不可或缺的重要篇章。

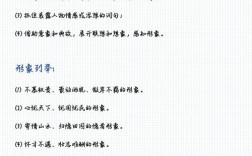

要理解南宋诗歌,必先了解其诞生的土壤,北宋的“靖康之耻”如同一声惊雷,震碎了繁华的旧梦,宋室南渡,定都临安(今杭州),这一巨大的历史变故,给整个文人士大夫阶层的心灵带来了前所未有的冲击,收复中原的渴望与现实中苟且偷安的无奈,交织成一种普遍的社会心态,南宋诗歌从诞生之初,就深深烙上了家国情怀与忧患意识的印记。

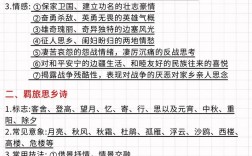

这一时期,诗歌创作呈现出多元而又集中的态势,其中最耀眼的两座高峰,无疑是陆游的激昂悲歌与范成大、杨万里等人对自然与日常生活的别样描绘。

陆游,字务观,号放翁,他的一生都在为北伐中原、恢复故土而呐喊,他的诗作现存近万首,其核心精神便是炽热的爱国主义,我们来看他临终前的绝笔《示儿》:

死去元知万事空,但悲不见九州同。 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

这首诗语言平实如话,却蕴含着撼人心魄的力量,在明知“万事空”的彻悟中,唯独对“九州同”的“悲”超越了生死,这份至死不渝的执着,正是南宋一代爱国士人灵魂的写照,在创作手法上,陆游善于通过梦境来抒发现实中无法实现的理想,如“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”,将现实与幻想交织,情感表达更为强烈。

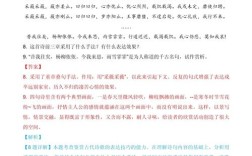

与陆游的雄浑悲慨不同,杨万里和范成大则从另一个角度开拓了诗歌的疆域,杨万里创立了“诚斋体”,他的诗歌充满了活泼的生机与奇趣,他善于捕捉自然万物瞬间的动态,并用通俗晓畅、幽默诙谐的语言表现出来,小池》:

泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。 小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

诗人以一颗童稚之心观察世界,“惜”、“爱”、“早有”等词的运用,赋予自然景物以人的情感,画面清新灵动,充满了生活的情趣,这种“活法”作诗,强调从自然和生活中直接获取诗材,打破了江西诗派一味讲究“点铁成金”的窠臼。

范成大的诗歌则体现出深厚的人道主义关怀,他创作的《四时田园杂兴》组诗,系统性地描绘了农村四季的风光景物、风俗人情与农民的喜怒哀乐,他不仅写出了“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家”的辛勤劳作,也揭露了“无力买田聊种水,近来湖面亦收租”的残酷剥削,这种将田园诗与悯农诗融为一体的创作,使得他的作品具有了前所未有的广度与深度。

除了这几位大家,李清照南渡后的词作,如“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,以极其精炼的语言和叠字的巧妙运用,将个人身世之悲与家国沦丧之痛融为一体,情感深沉婉转,达到了极高的艺术境界。

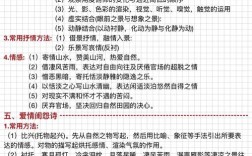

在赏析和学习南宋诗歌时,掌握其核心的艺术手法至关重要。

一是用典的深化,南宋诗人常常化用历史故事或前人诗句,来寄托对时局的看法,如辛弃疾的词中大量运用典故,借古讽今,抒写壮志难酬的悲愤,理解这些典故,是读懂诗歌深层含义的关键。

二是意象的象征化,许多自然景物在南宋诗歌中被赋予了固定的象征意义,如“东风”常指恢复的力量,“中原”代表沦陷的故土,“栏杆”成为志士登临望远、抒发忧愤的常见场景,把握这些意象的特定内涵,能帮助我们更精准地触摸诗人的情感脉搏。

三是语言的锤炼与平易化并存,诗人追求“炼字”,讲究“诗眼”,力求在每一个字上做到精准传神,以杨万里为代表的诗人又大力倡导口语化、通俗化的语言风格,使诗歌更贴近生活,充满生机。

对于今天的学习者而言,南宋诗歌不仅是文学审美的宝库,更是精神成长的养分,它教导我们如何将个人命运与时代背景紧密相连,如何在困境中保持高洁的品格与不屈的斗志,阅读陆游,我们能汲取那份永不磨灭的爱国热情与责任感;品味杨万里,我们能学会发现平凡生活中的诗意与美好;细读范成大,我们能培养起对社会底层的深刻同情与关怀。

南宋诗歌的魅力,在于它用最精炼的形式,承载了最厚重的情感与最深刻的思想,它像一面镜子,映照出那个时代的悲欢离合;它也像一条河流,其蕴含的文化精神至今仍在滋养着我们的心灵,沉浸于其中,我们不仅能提升文学素养,更能完成一场与先贤跨越时空的对话,从而更好地理解历史,也更深刻地认识自己。