探寻古典诗词的底蕴与魅力

古典诗词是中华文化的瑰宝,也是高考语文的重要组成部分,无论是默写、鉴赏还是作文,诗词的身影无处不在,理解诗歌的出处、作者、创作背景、使用方法与手法,不仅能提升考试成绩,更能感受传统文化的深厚底蕴。

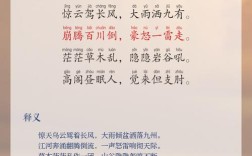

诗歌的出处与流传

古典诗词的流传历经千年,许多作品因收录于《诗经》《楚辞》《唐诗三百首》《宋词三百首》等经典选本而广为人知。《诗经》是我国最早的诗歌总集,收录了西周至春秋时期的305篇诗歌,分为“风”“雅”“颂”三部分,关雎》《蒹葭》等名篇至今仍被传诵。

唐代是诗歌的黄金时代,李白、杜甫、王维等诗人的作品被收录于《全唐诗》,成为后世学习的典范,宋代则以词闻名,苏轼、辛弃疾、李清照等人的词作风格各异,展现了宋词的婉约与豪放。

高考常考的诗词多出自这些经典选本,熟悉它们的出处,有助于理解作品的历史地位和文化价值。

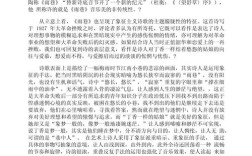

诗人的生平与创作背景

诗歌的创作往往与诗人的经历、时代背景密切相关。

- 李白的《将进酒》写于仕途失意之时,诗中“天生我材必有用,千金散尽还复来”展现了他的豪放与自信。

- 杜甫的《春望》创作于安史之乱期间,“国破山河在,城春草木深”表达了对国家命运的深切忧虑。

- 苏轼的《水调歌头·明月几时有》写于被贬密州时,既有对亲人的思念,又有超脱豁达的人生态度。

了解诗人的生平和创作背景,能更准确地把握诗歌的情感基调,避免在高考鉴赏题中偏离主题。

诗歌的使用方法:默写与鉴赏

在高考中,诗歌的考查方式主要有两种:默写和鉴赏。

默写:精准记忆,避免错漏

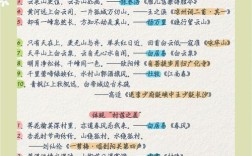

高考默写题通常要求填写名句,如:

- “长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”(李白《行路难》)

- “落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”(王勃《滕王阁序》)

记忆时应注意:

- 区分同音字,如“唯见江心秋月白”中的“唯”不能写成“惟”。

- 注意通假字,如“学而时习之,不亦说乎”中的“说”通“悦”。

鉴赏:分析意象、手法与情感

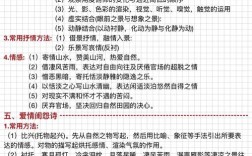

高考诗歌鉴赏题常要求分析诗歌的意象、表现手法和思想感情。

-

意象分析:

- “杨柳岸,晓风残月”(柳永《雨霖铃》)中的“杨柳”“晓风”“残月”渲染了离别的凄凉氛围。

- “大漠孤烟直,长河落日圆”(王维《使至塞上》)以壮阔的边塞景象展现雄浑的意境。

-

表现手法:

- 比喻:“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”(李煜《虞美人》)

- 借景抒情:“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”(杜甫《春望》)

- 用典:“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?”(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

掌握这些手法,能帮助考生在答题时精准切入,提高得分率。

诗歌的创作手法与艺术特色

古典诗词的艺术手法丰富多样,常见的有:

-

比兴:

《诗经·关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题。

-

对仗:

“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。”(杜甫《绝句》)

-

虚实结合:

“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”(陆游《十一月四日风雨大作》)

-

托物言志:

“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。”(王冕《墨梅》)

理解这些手法,能更深入地欣赏诗歌的艺术魅力,并在高考作文中灵活运用,增强文采。

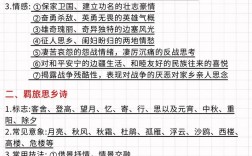

如何高效学习高考诗歌

- 分类记忆:按题材(山水、边塞、咏史、送别等)或诗人风格(李白豪放、杜甫沉郁、王维空灵)整理诗歌,便于对比记忆。

- 多读多背:熟读成诵,培养语感,避免考试时因紧张而遗忘。

- 结合历史:了解诗歌的创作背景,能更深刻地理解诗人的情感。

- 模拟训练:多做高考真题,熟悉命题规律,提高答题速度与准确度。

古典诗词不仅是高考的考点,更是中华文化的精髓,深入理解诗歌的出处、作者、背景与手法,不仅能提升语文成绩,更能陶冶情操,感受千年文脉的传承。

诗词的世界浩瀚如海,愿每一位学子在高考的征程中,既能以诗为剑,披荆斩棘,也能以诗为舟,徜徉于传统文化的长河。