古语有云:“玉不琢,不成器;人不学,不知道。” 一句简短的话语,穿越千年的时光,依然闪烁着智慧的光芒,指导着我们的言行,这便是名言警句的力量,它们如同文化星空中最璀璨的星辰,是前人智慧的结晶,也是我们为人处世、修身养性的宝贵财富,掌握如何恰当地理解与运用它们,无疑是为我们的思想与表达增添了一对有力的翅膀。

探寻源头:理解名言的生命力

每一句流传至今的名言警句,都不是凭空产生的,它拥有自己的“出生证明”——出处、作者与创作背景,深刻理解这三点,是让名言“活”起来的第一步。

-

出处与作者:思想的坐标。 明确名言的出处与作者,是准确理解其内涵的基石。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句广为传颂的格言,出自北宋名臣范仲淹的《岳阳楼记》,了解范仲淹作为政治家、文学家的身份,我们就能体会到这句话不仅仅是一种个人情怀,更是一位士大夫对国家、对人民深沉的责任感与担当精神,反之,若将一句西方哲人的名言误认为是东方圣贤之语,其理解的语境和深度便会大打折扣。

-

创作背景:意蕴的土壤。 创作背景为名言提供了最生动的注脚,回到“先天下之忧而忧”的例子,它创作于范仲淹因改革受挫,被贬邓州之时,他并未因个人际遇而消沉,反而在文章中抒发了如此宏大的抱负,了解了这一背景,我们便能感受到这句话超越个人得失的崇高境界,其感染力与说服力会大大增强,再如,鲁迅先生的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,若不置于当时黑暗的社会环境与他对国民性的深刻批判这一背景下理解,便难以体会其间的爱与憎是何等分明与强烈。

当我们接触一句名言时,不妨多花些时间,做一个小小的考据,这并非学究式的繁琐,而是与先贤进行一场跨越时空的深度对话,唯有如此,我们才能真正握住名言的精髓,而非仅仅记住一个空洞的句子。

融会贯通:掌握名言的运用之道

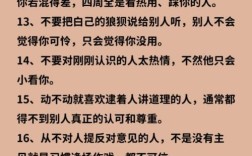

理解了名言的内涵,下一步便是如何将其巧妙地融入我们的学习、工作与生活之中,恰当的使用能让文章画龙点睛,让谈吐更有分量;而错误的使用,则可能画蛇添足,甚至贻笑大方。

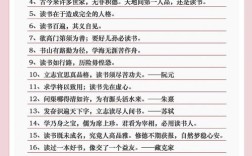

使用方法上,可以遵循以下几个原则:

-

精准贴切,力戒张冠李戴。 引用名言的首要原则是“对景”,必须确保名言所阐述的道理,与你要表达的观点高度契合,用鼓励坚持不懈的“锲而不舍,金石可镂”来论证团结协作的重要性,显然是文不对题,在引用前,务必反复推敲,确保其逻辑上的严密性。

-

适度适量,贵在画龙点睛。 名言是佐料,而非主菜,一篇文章或一次演讲中,恰到好处地引用一两句,可以提升格调,启发思考,但若通篇都是“子曰诗云”,则难免有掉书袋、堆砌辞藻之嫌,反而淹没了自己的核心思想,名言是为你的观点服务的,切不可喧宾夺主。

-

理解透彻,避免断章取义。 许多名言在流传过程中,其原意可能被简化或曲解,最著名的例子莫过于孔子的“唯女子与小人为难养也”,如果不结合古代社会结构与孔子说话的具体情境去全面理解,简单地用现代观念去批判,无疑是一种误读,在引用前,务必探究其完整语境,确保传达的是作者的真实意图。

赏析手法:品味名言的艺术之美

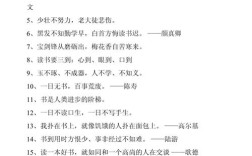

名言警句之所以能脍炙人口,除了深刻的思想,还往往得益于其精妙的表达手法,从文学角度赏析,能让我们获得双重的美感体验。

-

比喻与象征: “沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”(刘禹锡),诗人以“沉舟”、“病树”自喻蹉跎岁月,而以“千帆过”、“万木春”象征新生的、蓬勃向前的事物,这种手法化抽象哲理为具体意象,使道理变得生动可感,意境深远。

-

对比与对偶: “朱门酒肉臭,路有冻死骨”(杜甫),通过“朱门”与“路边”、“酒肉臭”与“冻死骨”的强烈对比,将社会的不公与阶级的矛盾刻画得入木三分,产生了震撼人心的艺术效果,对偶则如“海内存知己,天涯若比邻”(王勃),句式工整,音韵和谐,易于诵记,增强了语言的感染力。

-

凝练与概括: 名言警句往往言简意赅,用最少的字表达最丰富的内涵,如“实践是检验真理的唯一标准”,一句话就阐明了一个复杂的认识论原理,精辟而有力。

当我们学会从修辞、结构、音韵等角度去品味名言时,我们不仅是在学习道理,更是在欣赏一件件精雕细琢的语言艺术品,这种审美过程,会极大地加深我们对名言的记忆与热爱。

名言警句是穿越时间隧道的智慧之火,我们不能只满足于做被动的接收者,更应成为积极的传承者与创造性的运用者,通过探寻其源头,我们与之建立真诚的连接;通过融会贯通地使用,我们让其在现代语境中焕发新的活力;通过赏析其艺术手法,我们提升了自己的文学素养与审美情趣,让这些璀璨的智慧结晶,真正内化为我们血脉的一部分,指导我们在纷繁复杂的世界中,明辨方向,砥砺前行,最终书写出属于自己时代的精彩篇章。