人生旅途并非总是坦途,难免遭遇崎岖与风暴,在困顿时刻,先贤智者留下的箴言如同灯塔,为迷途者指引方向,这些凝聚智慧的话语,不仅传递力量,更蕴含深刻的处世哲学,本文将带领读者探寻经典励志名言的渊源与内涵,掌握其运用之道,让这些精神瑰宝真正融入生活,成为砥砺前行的不竭动力。

名言溯源:穿越时空的智慧结晶

每一句流传至今的名言,都承载着创作者的生命体验与思想精髓,了解其诞生背景与作者经历,能帮助我们更深刻地理解其中真义。

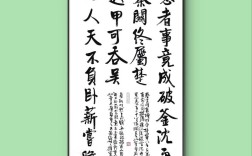

“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨”——这句振聋发聩的箴言出自《孟子·告子下》,战国时期,社会动荡,孟子周游列国推行仁政理想却屡遭挫折,他观察到,历史上建立不朽功业的舜、傅说、管仲等人物,无不是在艰难困苦中磨砺而出,基于这些观察,孟子提炼出这套完整的成才理论:逆境是成就大业的必要淬炼,这种思想与儒家“修身齐家治国平天下”的理念一脉相承,强调内在修养与外在成就的辩证关系。

“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”——顾城在1979年创作的这首仅有两行的诗句,已成为逆境中保持希望的象征,创作于文革结束不久的特殊时期,这首诗既承载着一代人对历史阴霾的集体记忆,又昭示着新时代的曙光,顾城以独特的意象组合,表达了在黑暗中依然坚守希望、主动探索的精神姿态,这种在绝望中寻找希望的坚韧,触动了无数读者的心灵。

西方文学中,海明威在《老人与海》中写下的“人可以被毁灭,但不可以被打败”,同样源于作者对生命本质的深刻洞察,作为经历过战争、目睹过生死的老兵,海明威通过老渔夫圣地亚哥与大马林鱼搏斗的故事,塑造了一种永不言败的“硬汉精神”,这种精神不仅反映了作家个人的价值观,也成为美国现代文学中的重要精神符号。

名言的实践艺术:恰到好处的运用之道

掌握名言的正确使用方法,能让这些智慧结晶在适当场合发挥最大效用。

理解内涵是运用的前提,以“塞翁失马,焉知非福”为例,这句出自《淮南子·人间训》的成语,蕴含着道家祸福相倚的辩证思想,使用时应把握其核心——事物的两面性和转化的可能性,在安慰遭遇挫折的朋友时,可以借此引导对方以长远眼光看待当前困境,但需注意语气委婉,避免给人轻描淡写之感。

情境匹配至关重要,尼采“那些杀不死我的,必使我更强大”充满力量,适合在遭遇重大挑战时激励斗志;而苏轼“人生如逆旅,我亦是行人”则更具哲理意味,适用于对生命常态的思考与感悟,选择与当下心境、场合相契合的名言,才能产生共鸣。

创新表达能增强感染力,在引用“千里之行,始于足下”时,可结合具体行动方案:“正如老子所言,千里之行始于足下,我们不妨将大目标分解为每日可执行的小步骤。”这样的运用既传承智慧,又赋予其现实指导意义。

名言的力量解码:为什么它们能触动心灵

励志名言之所以能够跨越时空引发共鸣,有其深层的心理与文化机制。

从心理学角度,简洁精炼的语句更易被记忆和传播,如“困难像弹簧,你弱它就强”采用比喻手法,将抽象概念具象化,符合认知规律,这些名言常包含积极的心理暗示,能够重构个体对逆境的认知,如“危机”一词本身就蕴含“危险”与“机遇”的双重含义。

从文化传承看,经典名言往往承载着民族文化的核心价值,中华民族强调“艰难困苦,玉汝于成”的坚韧,西方文化推崇“Knowledge is power”的理性精神,这些差异与互补共同构成了人类面对逆境的多元智慧宝库。

从社会功能而言,励志名言具有凝聚共识、传递经验的作用,当团队面临挑战时,一句恰当的励志话语能够迅速统一思想、提振士气,成为集体克服困难的精神纽带。

融入生活的智慧:让名言成为内在力量

将励志名言内化为个人精神财富,需要创造性转化与实质性践行。

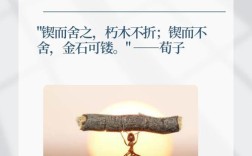

避免生搬硬套是关键,在引用“不积跬步,无以至千里”时,若能结合自身实践体会——“我通过每天坚持阅读半小时,一年下来完成了百余本书的阅读,真切体会到荀子这句话的力量”——这样的分享远比单纯引用更有说服力。

与现代生活相结合同样重要,在快节奏的今天,古人“每临大事有静气”的训诫,可以转化为应对信息过载、保持内心平静的智慧;“水滴石穿”的毅力精神,可应用于技能学习、职业发展等现代场景。

最重要的是将名言精神转化为行动,王阳明提倡“知行合一”,真正理解一句名言,是将其精髓融入日常选择与行动中,当面临挫折时,不仅想起“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的诗句,更要以积极行动去创造转机。

永恒的精神火种

经典励志名言是人类精神世界的宝贵遗产,它们来自不同时代、不同国度,却共同照亮着人类前行的道路,真正理解这些名言,不仅是记住精妙的语句,更是与其中的智慧产生共鸣,将其转化为面对生活的态度与勇气,在顺境中,它们提醒我们保持谦逊与清醒;在逆境中,它们给予我们力量与希望,让这些穿越时空的智慧,成为每个人心中不灭的火种,在需要时燃起照亮前路的光芒。