中国古典诗歌作为中华文化瑰宝,始终在语文教育中占据重要地位,掌握诗歌鉴赏方法不仅关乎考试得分,更关乎文化传承与审美能力培养,本文将从多个维度解析诗歌鉴赏体系,帮助读者建立系统的解读能力。

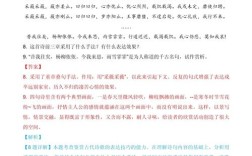

溯源探流:理解诗歌的时空坐标

每首经典诗作都烙印着特定的时代印记,李白《将进酒》中“天生我材必有用”的豪迈,与盛唐开放包容的社会氛围密不可分;杜甫“国破山河在”的沉痛,则与安史之乱后的社会动荡直接相关,理解作品必须将其置于具体历史语境中,把握诗人与时代的对话关系。

创作背景的掌握需要从三个层面入手:首先是宏观时代背景,包括政治环境、经济状况、文化思潮;其次是诗人个人经历,如仕途起伏、生活变迁、重要事件;最后是具体创作情境,即写作时的特定场景与心境,以苏轼《念奴娇·赤壁怀古》为例,只有了解乌台诗案后的贬谪经历,才能体会“人生如梦”感慨的深意。

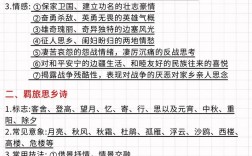

知人论世:走进诗人的精神世界

诗人的生平经历与思想倾向往往决定作品的基调,陶渊明归隐田园后的“采菊东篱下”,与其“不为五斗米折腰”的性格一脉相承;李清照前期“倚门回首,却把青梅嗅”的少女情怀,与后期“寻寻觅觅”的孤寂形成鲜明对比,这种转变正源于靖康之变带来的家国沦丧与个人漂泊。

鉴赏时应建立诗人与作品的对应关系数据库,比如陆游的爱国情怀、王维的禅意境界、李商隐的含蓄深婉,这些风格特征都是理解其作品的重要钥匙,同时要注意诗人风格的复杂性,如白居易既有《卖炭翁》的写实,也有《长恨歌》的浪漫。

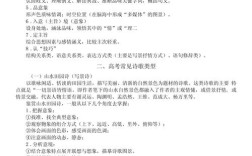

技法解析:破译诗歌的艺术密码

古典诗歌的艺术手法构成其独特魅力,比喻如李白“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的壮阔;拟人如杜甫“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的深沉;对仗如王勃“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的工整,这些修辞的灵活运用增强了诗歌的表现力。

表现手法方面,虚实结合、动静相生、情景交融是常见方式,柳宗元《江雪》中“千山鸟飞绝”的大背景与“孤舟蓑笠翁”的特写形成强烈对比,营造出孤高境界,王籍“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”则以声写静,达到艺术辩证法的极致。

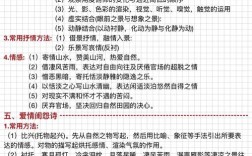

意象解码:开启诗歌的象征系统

意象是诗歌的基本构成单元,也是理解诗意的关键,中国古典诗歌形成了一套丰富的意象系统:月亮象征思乡,柳枝代表离别,松竹梅寓意高洁品格,马致远《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦”的意象组合,直接勾勒出苍凉意境。

把握意象需要注意其传承性与创新性,屈原开创的“香草美人”传统,经后世诗人不断丰富;而陶渊明赋予“菊花”新的隐逸内涵,李白让“黄河”承载豪情壮志,都是对意象体系的创新发展,理解这些意象的文化积淀,才能深入诗歌内核。

声韵品味:感受诗歌的音乐之美

古典诗歌的格律要求构成特殊的音乐美,平仄交替产生节奏感,对仗工整形成对称美,押韵创造回环美,杜甫《登高》八句皆对,却自然流畅毫无斧凿痕迹,将律诗的形式美推向极致。

词作为合乐文学,其词牌与情感内容密切相关。《满江红》的激昂慷慨,《雨霖铃》的缠绵悱恻,都是形式与内容的完美统一,诵读时应细心体会声调起伏与情感起伏的对应关系,通过声音触摸诗歌的情感脉搏。

多元解读:构建个人的审美体验

经典诗歌的魅力在于常读常新,李商隐《锦瑟》的朦胧多义,千百年来引发无数解读;《春江花月夜》被闻一多誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”,不同读者都能从中获得独特感悟。

鉴赏时应将历史解读与当代视角结合,将个人体验融入文本分析,既尊重传统的学术阐释,也鼓励基于生命体验的创造性理解,这种对话过程,正是古典诗歌保持生命力的源泉。

古典诗歌鉴赏是穿越时空的对话,是情感与智慧的修行,当我们以敬畏之心走近这些文字,获得的不仅是知识积累,更是精神滋养与审美提升,在这个快节奏时代,让诗歌为我们保留一方心灵净土,在文化传承中实现自我的丰富与成长。