古代诗歌作为中华文化瑰宝,在高考语文试卷中始终占据重要地位,掌握有效的鉴赏方法,不仅能提升考试成绩,更能深化对传统文化的理解。

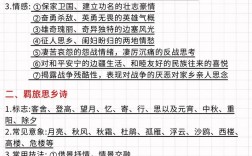

把握诗歌创作脉络

要准确理解诗歌内涵,首先需要建立系统的认知框架,诗歌的创作背景、作者生平与作品风格构成不可分割的有机整体。

唐代诗人杜甫的《春望》创作于安史之乱期间,都城长安被叛军攻陷,杜甫将个人命运与国家兴衰紧密相连,“国破山河在,城春草木深”既写实景,又抒沉痛,了解这段历史,才能体会诗中“家书抵万金”的深刻焦虑,这种将个人情感与时代背景融合的创作特点,是杜甫诗歌被称为“诗史”的重要原因。

宋代苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》写于被贬黄州时期,面对仕途挫折,苏轼借周瑜少年得志的典故,抒发“多情应笑我早生华发”的感慨,最终以“一樽还酹江月”达成精神超越,了解苏轼此时处境,才能把握词中豪放与旷达并存的复杂情感。

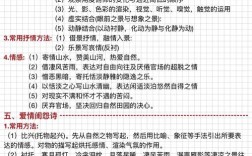

解析诗歌艺术手法

诗歌艺术手法的运用是诗人传递情感的重要途径,比喻、拟人、用典、虚实结合等手法,往往成为理解诗意的关键。

李商隐《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”连续使用典故,营造出朦胧意境,庄周梦蝶典故表达对现实与虚幻的思考,望帝化鹃则暗含难以言说的情感,这种用典手法既增加诗歌内涵,也给解读留下丰富空间。

王维《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”运用白描手法,勾勒出清新自然的山居图景,诗中“空山新雨后”的“空”字,既写环境幽静,又传达诗人超脱尘世的心境,这种情景交融的写法,是山水田园诗的典型特征。

掌握诗歌类型特点

不同题材的诗歌有着独特的表达方式和情感倾向,把握类别特征,能更快切入诗歌核心。

边塞诗以高适、岑参为代表,多描写戍边生活和战争场景,王昌龄《出塞》“秦时明月汉时关,万里长征人未还”既展现辽阔苍凉的边塞风光,又表达对和平的渴望,这类诗歌往往气势雄浑,情感慷慨。

山水田园诗以王维、孟浩然为代表,注重表现自然美和隐逸情趣,孟浩然《过故人庄》“绿树村边合,青山郭外斜”用简练笔触描绘田园风光,传递出与友人相聚的闲适愉悦,这类诗歌语言清新,意境宁静。

送别诗如王勃《送杜少府之任蜀州》,“海内存知己,天涯若比邻”一反送别诗的伤感基调,展现出开阔胸襟,理解送别诗的常见意象和情感模式,有助于准确把握诗歌基调。

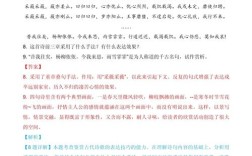

提升鉴赏实践能力

有效的诗歌鉴赏需要将理论知识与具体文本相结合,建议从以下几个步骤入手:

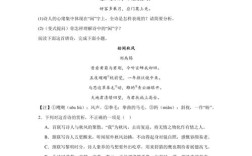

反复诵读,通过朗读感受诗歌的韵律节奏,初步把握情感基调,杜甫《登高》“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的叠字运用,只有在诵读中才能体会其声韵之美。

抓住诗眼,诗眼往往是一句或全诗的精髓所在,王安石《泊船瓜洲》“春风又绿江南岸”的“绿”字,经过多次修改才确定,这个字既写色彩,又含动态,生动表现春意盎然的景象。

整体把握,避免孤立解读个别字句,而要将意象、情感、手法等要素综合考量,李白《行路难》中“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”的动作描写,与“长风破浪会有时”的豪情宣言形成对比,完整展现诗人从苦闷到振奋的心路历程。

知人论世,将作品置于诗人创作历程和时代背景中考察,陆游《书愤》“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”的雄浑意象,与诗人力主抗金的生平经历密不可分,了解陆游的爱国情怀,才能深入理解这首诗的悲壮格调。

在备考过程中,建议建立个人诗歌鉴赏档案,按题材、时代、诗人分类整理,每首诗记录创作背景、艺术特色、情感主旨和试题考点,通过系统积累提升鉴赏能力,多关注高考真题的设问方式和评分标准,使训练更具针对性。

古典诗歌凝聚着古人的智慧与情感,是中华文明的重要载体,通过科学的方法和用心的体会,我们不仅能够提升应试能力,更能在诗意的世界里获得精神的滋养,真正理解一首诗,是跨越时空与诗人进行心灵对话,这种体验远比单纯应试更有价值。