在浩瀚的文化宝库中,我们常常与一些闪烁着智慧光芒的句子不期而遇,它们言简意赅,却蕴含着深刻的人生哲理,被我们摘抄、传诵,并奉为行事准则,其中相当一部分,我们并不知道它们究竟出自谁人之口,这些“佚名”的名言警句,如同没有留下姓名的智者,其价值并未因作者的缺失而减损,反而更添一份神秘与普世的光辉。

探寻源流:为何“佚名”也是一种存在

许多广为流传的名言,其作者之所以“佚名”,原因多种多样,有些源于古老的民间谚语或俗语,是劳动人民在长期生产生活实践中集体智慧的结晶,本就没有特定的创作者。“一年之计在于春,一日之计在于晨”,其思想早已融入农耕文明的血液,难以考证最初的发明者。

另一些则可能出自古代典籍,在漫长的流传过程中,原文的语境和作者信息被淡化,只留下最精辟的核心理念,天道酬勤”的观念,在《尚书》等古籍中均有类似表述,但已演变为一个公共的文化符号,还有一些情况是,名言本身是某位历史人物所言,但记载不详或出处湮没,最终也归于“佚名”之列。

理解这一点至关重要,它告诉我们,智慧的传承有时是超越个体、属于整个文明进程的,当我们使用一句佚名名言时,我们连接的不仅是某个具体的先贤,更是绵延数千年的文化传统和人类共通的情感体验。

解读内涵:跨越时空的共鸣

佚名名言之所以能穿透岁月,至今仍具有强大的生命力,在于它们精准地捕捉了人类社会与人性中某些永恒不变的特质。

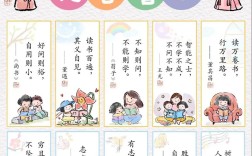

以“静坐常思己过,闲谈莫论人非”为例,这句佚名格言,直指修身养性的核心,它教导人们要向内自省,而非向外苛责,这种强调自我反思、与人为善的处世哲学,无论在哪个时代,都是维持个人内心平和与构建和谐人际关系的重要法则,它不依赖于高深的理论,而是用最朴实的语言,道出了最实用的道理。

再如“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,这句充满画面感的警句,生动地揭示了成功与磨难之间的辩证关系,它激励着无数身处逆境的人们,将挑战视为成长的阶梯,这种坚韧不拔、奋发向上的精神,是人类能够不断克服困难、创造奇迹的动力源泉。

这些佚名名言,因其脱离了具体作者和事件的束缚,反而获得了更广泛的解释空间和更强的适应性,能够与不同时代、不同境遇的个体产生深度共鸣。

应用之道:让智慧照亮生活

收藏和欣赏名言只是第一步,更重要的是将其内化为行动的指南,如何有效地运用这些佚名警句呢?

理解是运用的前提,在使用一句名言前,务必透彻理解其本意和引申义,避免望文生义或断章取义。“无毒不丈夫”常被误解为要狠毒,但其原句“量小非君子,无度不丈夫”强调的其实是度量和格局。

情境的匹配至关重要,选择合适的场景引用名言,能起到画龙点睛的效果,在鼓励他人坚持时,“水滴石穿,非一日之功”比空洞的说教更有力量;在劝诫他人谦虚时,“满招损,谦受益”则是不言之教,让名言服务于沟通的目的,而非生硬地堆砌。

内化于心,外化于行,最高层次的应用,是让这些哲理融入我们的思维方式和行为习惯,当“己所不欲,勿施于人”成为我们待人接物的自觉准则时,它就不再是书本上的文字,而是我们人格的一部分,通过身体力行,我们让自己成为名言精神的活态传承。

结合时代进行新解,古老的智慧需要与当代生活相结合,在信息爆炸的今天,“知者不惑”可以引导我们培养批判性思维,提升信息甄别能力,而不被海量、碎片化的信息所迷惑,赋予传统名言以现代意义,能让其持续焕发生机。

创作与传播:集体智慧的沉淀

从文化传播的角度看,佚名名言的产生和流传,本身就是一个经典的“模因”演化过程,那些最精炼、最实用、最能引发共鸣的句子,在口耳相传和文字记载中被反复筛选、打磨,最终沉淀为文化基因,它们的作者是“我们”,是每一个传播它、实践它并赋予它新生命的人。

当我们引用一句佚名名言时,我们不仅是在借用古人的智慧,也是在参与一个宏大的、跨越时空的文化共创过程,我们既是接受者,也是传承者和潜在的创新者。

对于网站访客而言,无论是教育工作者、文案创作者,还是寻求人生指引的普通读者,掌握理解和运用名言警句的方法,都无异于掌握了一把开启智慧宝库的钥匙,它能让我们的谈吐更有底蕴,文章更有深度,思考更有维度,人生方向更为清晰。

归根结底,名言的价值从不在于标签上的署名是否显赫,而在于它是否真正触动了我们的心灵,并引导我们走向更明智、更丰盈的生活,这些无名的智者之言,如同夜空中的繁星,虽不知其名,却始终照亮着人类前行的道路。