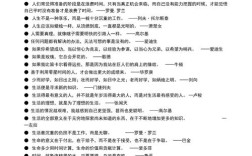

在人类思想的长河中,名言警句如同被岁月打磨的明珠,以其凝练的语言和深刻的内涵,照亮着我们认知世界的道路,它们不仅是智慧的结晶,更是特定历史语境下的产物,深入理解一句名言,意味着我们需要穿越时空,去探寻它的源头、作者的境遇以及它所回应的时代课题,掌握这种解读方法,能让我们在引用时更加精准有力,避免断章取义的谬误。

溯源:从语境中理解真意

任何名言警句的诞生都不是孤立的,它深深植根于其出处、作者与创作背景之中,脱离了这片土壤,名言便可能失去其原有的生命力,甚至被曲解。

以广为流传的“存在即合理”为例,这句话常被用来为一切现存的事物、制度或现象进行辩护,仿佛只要是“存在”的,合理”的、应该被接受的,当我们回到其出处——黑格尔的《法哲学原理》——便会发现,其完整的表述和语境揭示了完全不同的内涵,黑格尔的原意更接近于“凡是现实的东西都是合乎理性的”,这里的“现实”并非指一切“存在”的事物,而是指符合其“绝对精神”发展逻辑的、具有必然性的存在,那些偶然的、短暂的、不符合历史发展规律的存在,在黑格尔看来并非“现实”,因而也谈不上“合理”,这句名言的本意是哲学上对历史必然性的探讨,而非为现状进行简单辩护,了解这一点,我们便不会再用它来麻木地接受所有不尽人意的现状。

同样,尼采的“你要到女人那里去?别忘了带上你的鞭子!”也常常引发巨大的误解,如果脱离尼采的写作背景和整体思想,很容易将其解读为对女性的蔑视与鼓动暴力,但考察其创作语境,特别是在《查拉图斯特拉如是说》中的表述,一些学者认为这更可能是一种反讽或对当时某种社会关系中权力动态的尖锐揭示,而非字面意义上的行动指南,尼采思想的复杂性决定了其多义性,但正是这种复杂性要求我们必须谨慎,不能脱离文本和时代进行粗暴的简化。

运用:让名言成为思想的利刃,而非标签

理解了名言的渊源,我们便掌握了正确运用它的钥匙,在写作、演讲或日常交流中,名言警句的运用是一门艺术,其核心在于“恰当”与“融合”。

引用的目的在于佐证与升华,名言应服务于我们所要表达的核心观点,成为支撑论点的有力论据,或是画龙点睛的升华之笔,而非生硬插入的装饰品,在论述改革与创新的必要性时,引用毛泽东的“我们不但善于破坏一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界”,就能很好地呼应主题,彰显破旧立新的气魄,这句产生于中国革命重大转折点的话语,其精神内核在新时代的改革中依然能引发共鸣。

手法上追求自然融合,高明的引用,是让名言与自己的语言浑然一体,可以通过解释性引入、铺垫式过渡等方式,让名言的出场顺理成章,避免突兀地抛出名言,而应为其铺设理解的阶梯,在讨论逆境成长时,可以先描述困境的普遍性,然后引出“正如古人所言,‘艰难困苦,玉汝于成’”,这样的衔接就显得流畅自然。

务必确保准确与适度,准确不仅指字句无误,更指内涵的契合,用一句看似华丽却与主题南辕北辙的名言,只会适得其反,过度的引用会淹没个人观点,让文章显得堆砌而缺乏原创性,名言是佐料,能提鲜增味,但绝不能替代思想的主菜。

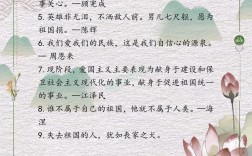

反思:在对话中激活经典的生命力

对待名言警句,我们还应抱有一种历史的、辩证的态度,许多名言产生于过去的社会条件下,不可避免地带有时代的烙印,甚至某些观点可能与现代价值观存在冲突,一些古代典籍中关于等级秩序、性别角色的论述,在今天看来显然是过时乃至错误的。

我们不能将名言视为僵化的教条或永恒的真理,而应将其置于具体的历史坐标中理解其意义与局限,更积极的态度是,与名言进行对话,进行批判性思考,我们可以思考:这句话在当时的进步性何在?它在今天是否依然适用?如果需要修正,方向又在哪里?通过这种对话,我们不再是名言的被动接收者,而是主动的思考者和阐释者,从而让经典在现代语境下焕发新的生命力。

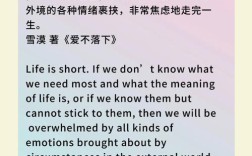

名言警句是思想的航标,但绝非思维的终点,真正珍贵的,是我们通过理解、运用与反思这些名言的过程,所训练出的独立判断能力与深厚人文素养,当我们能够穿透文字的迷雾,把握其精神实质,并与之进行平等而深入的对话时,我们便不仅是在传承智慧,更是在参与创造属于这个时代的新的智慧,让每一句被引用的名言,都成为我们构建自身思想大厦的一块坚实砖石,而非随风飘摇的标签。