在幼儿教育的漫长旅程中,我们常常需要灯塔的指引,这些灯塔,便是历代教育家和思想家们留下的智慧结晶——那些熠熠生辉的名言警句,它们言简意赅,却蕴含着深刻的教育哲学,理解并善用这些名言,不仅能点亮我们的教育思路,更能为孩子的成长注入经典的力量,本文将带您深入探索幼儿教育名言的世界,从出处背景到实践应用,为您提供一份详尽的指南。

追溯源泉:理解名言的生命力

一句名言之所以能穿越时空,在于其深厚的根基,仅仅记住句子是远远不够的,理解其作者与创作背景,才能把握其精髓。

以意大利教育家玛利亚·蒙台梭利的名言“请帮助我,让我自己做”为例,这句话诞生于20世纪初,是蒙台梭利通过“儿童之家”的大量观察后提出的,它根植于她的“吸收性心智”和“有准备的环境”理论,其核心并非放任不管,而是强调成人的角色是预备一个支持性的环境,在孩子需要时提供恰到好处的协助,最终目的是成就孩子的独立性与自我建构,如果我们不了解这一背景,就可能误读为对孩子的所有要求都予以满足,这与原意相去甚远。

再如中国著名教育家陶行知先生所说的“生活即教育”,这句话产生于上世纪二三十年代,是陶行知针对当时中国教育脱离社会、脱离生活的现状提出的批判与改革主张,他倡导教育要与社会生活实践紧密结合,让孩子在真实的生活情境中学习、成长,明白了这一时代背景和陶先生的教育理想,我们就能更深刻地体会到,为何在幼儿阶段,让孩子参与家务、体验自然、解决同伴间的小矛盾,是比任何书本知识都更为根本的教育。

知行合一:名言的实践应用手法

理解了内涵,下一步便是将名言智慧融入日常教育,这需要讲究方法与技巧,避免生搬硬套。

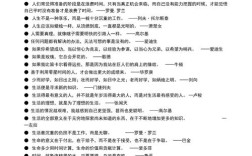

环境浸润法: 将名言视觉化,融入孩子的生活环境,可以在教室或家中的阅读角,用优美的字画展示苏霍姆林斯基的“要像对待荷叶上的露珠一样,小心翼翼地保护学生的心灵”,这不仅是装饰,更是在时刻提醒教育者(包括家长自己)要保持温和与耐心,营造一种整体的教育氛围,环境不说话,却无时无刻不在进行教育。

情境引导法: 在具体事件中,用名言作为沟通的桥梁,当孩子因为搭建的积木倒塌而沮丧时,我们可以借用爱因斯坦的“失败乃成功之母”来引导他,但切记,不是简单地说教,而是结合情境:“看,这次我们知道了这种结构不够稳定,这就是一个伟大的发现!爱因斯坦说,失败是成功的妈妈,意思是每一次不成功都在帮我们靠近成功,我们一起想想,怎么让下一次搭得更好?” 这样,名言就成了鼓励思考和抗挫折能力的工具。

理念锚定法: 将名言内化为自己的教育信念,用以指导宏观的教育决策,卢梭在《爱弥儿》中提出“大自然希望儿童在成人以前就要像儿童的样子”,这句话应成为我们反对“幼儿教育小学化”的坚定基石,当面对过早灌输知识的压力时,这句话能帮助我们坚守“以游戏为基本活动”的幼儿教育原则,保护孩子的童年。

甄选与反思:让经典为我所用

面对浩如烟海的教育名言,我们需要具备甄别和批判性思考的能力。

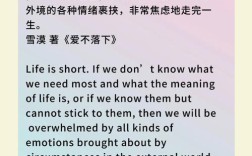

要关注名言的完整性。 很多名言在流传过程中被断章取义,常被引用的“不要让孩子输在起跑线上”,其原始语境和真实意图早已被扭曲,成为了制造焦虑的口号,作为负责任的教育者,我们应追溯本源,理解其真实含义,而不是人云亦云。

要结合时代背景进行现代解读。 任何名言都有其历史局限性,一些古代格言可能过于强调“师道尊严”或“绝对服从”,我们在汲取其尊师重教精华的同时,也应摒弃其中压制儿童天性和独立思想的陈旧部分,教育是与时俱进的,我们需要用现代儿童心理学和发展学的研究成果,去重新审视和活化经典名言。

也是最重要的,是避免“名言依赖症”。 名言是工具,是启示,而非僵化的教条,每个孩子都是独特的,教育情境也千变万化,我们不能指望用一句名言解决所有问题,真正的智慧在于,将名言的精华吸收、内化,然后结合对眼前这个孩子的深入观察与理解,创造出最适合他的教育方法。

名言警句是教育先贤们赠予我们的宝贵地图,但它们不能代替我们行走,教育的真谛,永远存在于教育者与孩子之间充满爱与智慧的互动之中,让我们带着这份地图,更自信、更清醒地陪伴孩子,走出属于他们自己的、独一无二的精彩人生轨迹。