诗歌是中华文化瑰宝中璀璨的明珠,它以凝练的语言承载着千年情感与智慧,掌握诗歌创作与鉴赏方法,不仅能提升文学素养,更能让现代人在快节奏生活中找到心灵栖息之地。

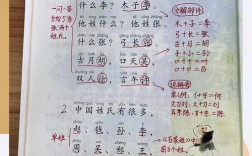

溯源诗脉:从民间歌谣到格律经典 中国诗歌起源可追溯至远古劳动号子与祭祀颂词。《诗经》作为第一部诗歌总集,收录西周至春秋时期三百零五篇作品,分为“风雅颂”三大类,十五国风”源自民间采诗官收集的俚曲歌谣,“雅”为士大夫宴饮酬唱之作,“颂”则是宗庙祭祀的乐章,这种早期诗歌创作往往采用赋比兴手法:直陈其事为赋,以物喻情为比,托物起兴为兴,关雎》以水鸟和鸣起兴,引出对美好爱情的向往。

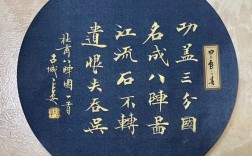

至唐代,诗歌进入格律化高峰,沈佺期、宋之问等诗人完善了近体诗平仄规则,形成五言律诗、七言绝句等固定体式,李白《早发白帝城》中“朝辞白帝彩云间”的平仄布局,杜甫《春望》里“感时花溅泪”的对仗工整,都体现着汉语音韵的精密架构,宋词则在唐代曲子词基础上发展,依乐填词的特点使其句式长短参差,苏轼《水调歌头》的九十五字布局,李清照《声声慢》的齿音叠字运用,都是音乐性与文学性完美结合的典范。

解码诗心:创作情境与人格印记 理解诗歌需深入历史现场与诗人境遇,建安七子的慷慨悲凉,与汉末动荡局势密切相关;陶渊明“采菊东篱下”的恬淡,折射出晋代士人避世隐逸的风尚,王维晚年隐居辋川时创作的《山居秋暝》,看似写景实则蕴含禅理,这种“诗中有画”的特质与其佛教信仰密不可分,李商隐《无题》系列的朦胧意境,需结合唐代牛李党争的政治背景才能窥见端倪。

诗人的人格特质往往决定作品风格,李白游侠经历造就其浪漫主义情怀,在《蜀道难》中运用夸张想象构建奇幻空间;杜甫困顿人生催生出沉郁顿挫的《三吏》《三别》,以白描手法记录安史之乱的社会图景,白居易倡导“文章合为时而著”,《卖炭翁》等新乐府诗采用口语化表达,体现着现实关怀的创作理念。

融通古今:传统诗法的现代转化 古典诗词技法在现代写作中仍具生命力,比兴手法可转化为作文开篇技巧,如描写迎春花带出抗疫希望,仿照《诗经》的起兴模式,王勃《送杜少府之任蜀州》的时空对照手法,适用于今昔对比类散文创作,苏轼“庐山烟雨浙江潮”的哲理升华,示范如何从具象描写过渡到抽象思考。

意境营造是诗歌鉴赏的核心能力,柳宗元《江雪》通过“千山鸟飞绝”的意象组合构建孤寂氛围,这种画面感营造方法可用于场景描写训练,李贺《李凭箜篌引》中“昆山玉碎凤凰叫”的通感修辞,启发写作者打破感官界限,王昌龄《出塞》的“秦时明月汉时关”呈现时空穿越的蒙太奇效果,这种跳跃式思维值得写作者借鉴。

破译密码:诗词鉴赏的七个维度

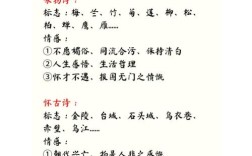

- 意象解析:捕捉诗歌核心意象,如马致远《天净沙》中“枯藤老树昏鸦”的萧瑟意象群

- 声韵品味:体会杜甫《登高》全诗八句皆对的律动美,感受李清照词作“寻寻觅觅”的齿音韵律

- 典故溯源:解读辛弃疾《永遇乐》中“佛狸祠下”的历史隐喻,把握用典深意

- 结构梳理:分析陆游《书愤》的今昔对照框架,学习起承转合布局

- 诗眼定位:聚焦王安石《泊船瓜洲》“春风又绿江南岸”的“绿”字炼字艺术

- 境界提升:领悟王国维“境界说”,比较晏殊《浣溪沙》的无可奈何与苏轼《定风波》的旷达超脱

- 文化互文:将崔颢《黄鹤楼》与李白《登金陵凤凰台》对读,理解诗歌的对话传统

创作实践:从仿写到创新的路径 初学阶段可从仿写入手,选择王维《相思》这类结构清晰的五绝,保持原韵脚替换意象,进阶训练可尝试“剥皮诗”,保留经典框架填入现代内容,如用苏轼《水调歌头》格式书写当代节日场景,高级创作需把握三个要点:情感需真实如李煜《虞美人》的亡国之痛;意象要新颖如李商隐“春蚕到死丝方尽”的独创比喻;思维应有哲思如朱熹《观书有感》的理趣转化。

现代诗歌创作可化用古典元素,余光中《乡愁》继承李清照“剪不断理还乱”的愁绪表达,席慕蓉《一棵开花的树》暗合温庭筠“过尽千帆皆不是”的等待意象,在自媒体时代,微博体诗歌、微信三行诗等新形式,正延续着中国诗歌“情志所托,以意为主”的精神传统。

站在当代回望诗河星宿,我们既是传承者也是创造者,当人工智能开始模仿杜甫律诗,人类独有的情感体验与历史体悟更显珍贵,在长安大街读李白“长相思,在长安”的怅惘,于黄州赤壁怀想苏轼“大江东去”的豪迈,这种跨越时空的精神共鸣,正是诗歌永恒魅力的所在,让平仄韵律在键盘敲击声中获得新生,使千年诗教融入现代语言体系,或许是我们这个时代对传统文化最好的致敬。