在人类文明长河中,名言警句如同璀璨星辰,照亮前行道路,这些凝练而深刻的语句,不仅传递智慧,更成为无数人精神力量的源泉,理解其渊源与运用之道,能让这些文字真正融入生命,焕发持久光芒。

探源溯流:字句间的历史回响

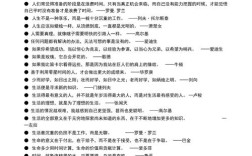

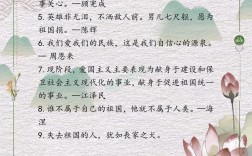

每则经典名言都诞生于特定历史语境,承载着创作者的生命体验与思想结晶,孔子“己所不欲,勿施于人”出自《论语·颜渊》,体现了春秋战国时期礼崩乐坏背景下,儒家对理想人际关系的深刻思考,这句简洁教诲,成为全球多个文明共同认可的伦理准则。

海伦·凯勒“生活要么是勇敢冒险,要么什么都不是”的宣言,源自她克服盲聋障碍的非凡人生,这句话不仅是个人信念表达,更成为激励残障人士突破限制的精神旗帜,了解创作者生平与说这句话的具体情境,能帮助我们更准确把握其内涵。

西方文学中,莎士比亚戏剧里的“生存还是毁灭,这是一个问题”出自《哈姆雷特》主人公的独白,反映了文艺复兴时期人文主义对生命价值的探索,这句话之所以穿越时空依然震撼人心,正因其触及了人类永恒的生存困惑。

智慧应用:让名言融入现实生活

名言警句的价值在于实践应用,将古人智慧与现代生活结合,需要掌握恰当方法。

情境化理解至关重要,脱离语境机械套用名言往往导致误解,鲁迅“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”写于“三一八”惨案后,针对的是特定历史环境下民众的觉醒,今天引用时,应把握其鼓励勇敢表达的核心精神,而非简单照搬。

个性化内化是另一关键,屠呦呦在诺贝尔奖演讲中引用“欲穷千里目,更上一层楼”,巧妙表达了她对科研无止境的认知,这种贴切引用建立在对诗句深刻理解与个人体验融合基础上。

跨文化解读能拓展视野。“授人以鱼不如授人以渔”的中国智慧,与西方“给人一条鱼只能喂饱一天,教会钓鱼能喂饱一生”的谚语异曲同工,比较不同文化对相似理念的表达,能深化对人类共同智慧的理解。

创作艺术:凝练语言的魅力

名言警句的创作是一门精湛艺术,其魅力源于多种修辞手法的娴熟运用。

比喻手法让抽象道理变得生动形象,李白“天生我材必有用”将个人才能比作有待发掘的宝藏,直观传达自我价值信念,这种形象化表达比直白说教更具感染力。

对偶结构增强语句韵律与记忆度,苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”中时空、人物的巧妙对应,营造出悠远意境,成为中秋思念的经典表达。

paradox(悖论式表达)往往产生惊人智慧火花,老子“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”通过表面矛盾揭示事物相互转化规律,这种辩证思维至今仍启发着世人。

鉴真辨伪:追寻话语的本源

在信息爆炸时代,名言误植现象屡见不鲜,确保引用的准确性是对智慧的基本尊重。

“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”常被归结为爱迪生名言,但完整原文还包括“但那百分之一的灵感最重要,甚至比那百分之九十九的汗水都要重要”,断章取义完全改变了原意。

“你若盛开,蝴蝶自来”在网络上常被误认为泰戈尔诗句,实则出自现代作家三毛作品,这种张冠李戴不仅歪曲了出处,也可能模糊了语句的原始含义。

核实名言出处需要查阅权威资料,比较多个可靠来源,对于存疑的语句,保持审慎态度比盲目传播更为明智。

古今对话:传统智慧的现代转化

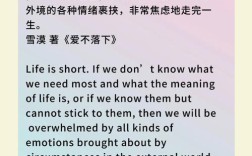

让古老名言在当代社会焕发新生,需要创造性转化,王阳明“知行合一”理念诞生于明代心学体系,今天可应用于个人成长与企业管理,强调认知与行动的统一,避免“懂得许多道理却过不好一生”的困境。

曾国藩“大处着眼,小处着手”的务实思想,对现代项目管理仍有指导价值,这种将宏观视野与微观操作结合的智慧,跨越时空依然有效。

杜甫“读书破万卷,下笔如有神”在数字时代可解读为广泛阅读与深度思考的关系,即使阅读载体从纸质书变为电子屏,积累与创造的基本规律未曾改变。

名言警句不是束之高阁的文物,而是活着的智慧,当我们不仅记诵这些句子,更理解其渊源、掌握其应用、领会其创作艺术,这些文字就真正成为我们思想的一部分,在适当场合引用一句切题的名言,如同与古今智者对话,让个人表达更具深度与感染力,这种与人类智慧传统的连接,或许正是名言警句永恒魅力的所在。