在人类文明的长河中,名言警句如同璀璨的星辰,照亮了思想的夜空,它们言简意赅,却蕴含着深刻的哲理与智慧,跨越时空,给予我们启迪与力量,掌握如何理解与运用这些宝贵的语言结晶,不仅能提升个人修养,更能让我们的表达更具说服力与感染力。

探寻智慧的源泉:出处与作者

每一句流传至今的名言,都不是无根之木、无源之水,它的背后,是一位位思想者在其特定人生境遇与时代背景下的灵魂结晶,理解一句名言,第一步便是追溯其源头,认识它的作者。

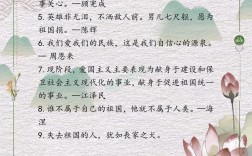

当我们读到“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这磅礴诗句时,如果知道它出自南宋末年民族英雄文天祥的《过零丁洋》,是在他兵败被俘、押解过零丁洋时所作,便能深刻体会到诗句中那份视死如归的爱国赤诚,这份了解,让诗句不再是冰冷的文字,而是一段可歌可泣的历史,一种气贯长虹的精神。

同样,西方哲学中著名的“我思故我在”(Cogito, ergo sum),是法国哲学家勒内·笛卡尔在《谈谈方法》中提出的哲学命题,这是他通过普遍怀疑的方法,为知识寻找一个坚实可靠基点的结果,了解这一哲学背景,我们才能明白,这句话并非简单的“我思考所以我存在”,而是确立了理性主体的优先地位,是整个近代西方哲学的一块基石。

当我们接触一句名言时,花些时间去了解作者的平生、所处的时代以及创作的具体情境,就如同为这颗思想的种子找到了生长的土壤,能让我们更透彻地领悟其深层含义。

洞察时代的烙印:创作背景

名言警句的魅力,在于其普适性,但其诞生却具有鲜明的时代性,它们往往是作者对当时社会、政治、个人命运深刻思考的产物。

屈原在流放途中写下“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这不仅仅是他个人寻求真理的写照,更是战国末期楚国士大夫忧国忧民、在黑暗现实中挣扎求索的缩影,理解了楚国的内忧外患与屈原的忠而被谤,才能感受到这句诗中沉郁顿挫的悲壮之美。

又如,马丁·路德·金的“我有一个梦想”(I Have a Dream),是在美国华盛顿林肯纪念堂前,面对数十万民众发表的演讲,这句口号之所以能产生震撼世界的力量,正是因为它诞生于上世纪60年代美国风起云涌的民权运动之中,它凝聚了非裔美国人对自由、平等的百年渴望,是特定历史时期社会矛盾与人民诉求最集中的体现。

背景知识为名言注入了灵魂,它让我们明白,伟大的语句之所以能穿越时空引发共鸣,正是因为它精准地捕捉并表达了人类在特定境遇下的共同情感与追求。

驾驭语言的艺术:使用方法与技巧

理解了名言的来龙去脉,下一步便是学习如何恰当地运用它,使其成为我们表达思想、撰写文章、激励他人的有力工具。

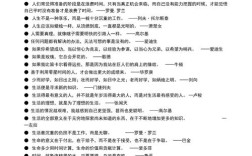

-

引用的精准性:引用名言,首要原则是准确,不仅要字句无误,更要确保其含义与我们所阐述的观点高度契合,断章取义或张冠李戴,非但不能增色,反而会削弱文章的可信度,用“天行健,君子以自强不息”来激励人奋发向上是恰当的,但若用它来描述团队合作,就显得牵强。

-

切入的时机:名言在文章或演讲中,通常扮演“画龙点睛”的角色,它可以用在开头,作为引出主题的“引子”;可以用在中间,作为论证观点的“论据”;更常见的是用在结尾,将全文的思想情感推向高潮,起到升华主题、发人深省的作用。

-

阐释与衔接:高明的引用,不是生硬地“扔”出一句话,而是将其巧妙地融入自己的论述中,在引用前后,应有适当的铺垫与阐释,说明为何在此处引用此句,它如何支撑了你的观点,从而实现古今对话、中外融通的效果,在论述坚持的重要性时,可以先陈述遇到的困难,然后引出荀子的“锲而不舍,金石可镂”,再结合现代事例进行阐释,这样逻辑就非常顺畅。

-

角度的创新:对于一些耳熟能详的名言,可以尝试从新的角度进行解读,赋予其时代新意,对孔子“学而时习之,不亦说乎”中的“习”字,传统理解是“温习”,但在终身学习的今天,我们也可以将其理解为“实践”,强调将学到的知识应用于实践并从中获得快乐,这同样符合孔子的教育精神。

让智慧之光点亮当下

名言警句是人类共同的精神财富,它们教会我们如何思考,如何面对困境,如何提升自我,从苏格拉底的“认识你自己”到老子的“知人者智,自知者明”,无不强调内省的价值;从范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”到顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”,都彰显了家国担当的情怀。

学习并运用名言,最终目的是为了滋养我们自己的生命,它不应是装点门面的辞藻堆砌,而应是内化于心的修养与智慧,当我们真正读懂了一句名言,并在生活中某个瞬间与之产生强烈共鸣,用它来指导自己的言行时,便是完成了与先贤最美妙的一次对话,让这些历经时间淬炼的智慧之光,穿透纸背,照亮我们当下的生活与前行的道路,这才是学习名言警句最大的意义所在。