诗歌,是语言凝练而成的琥珀,包裹着时代的光影与情感的震颤,当花朵与城市这两个意象在诗行中相遇,便交织出一幅幅关于生命、记忆与文明的深邃图景,理解这类诗歌,如同开启一场跨越时空的对话,需要我们探寻其源流,品味其匠心。

溯源:诗行中的根系与砖石

诗歌的出处,远不止于一本诗集或一个朝代的名字,它是一首诗诞生的土壤,决定了其最初的养分与气质。

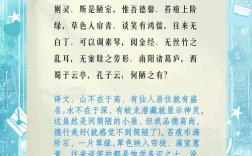

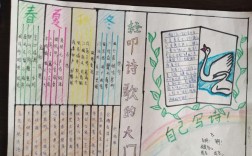

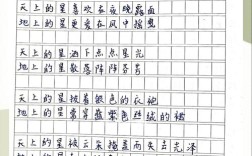

以咏花诗为例,其源头可追溯至《诗经》。“桃之夭夭,灼灼其华”,以盛放的桃花祝福新娘,花的自然属性与人的社会情感在此刻完美融合,奠定了中国诗歌“托物言志”的传统,唐宋时期,咏花诗词达到巅峰,林逋的“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,将梅花塑造成孤高隐士的化身;而周敦颐的《爱莲说》更以“出淤泥而不染”将莲花提升至君子品格的象征,这些作品,花的自然美被赋予深厚的人格与道德内涵。

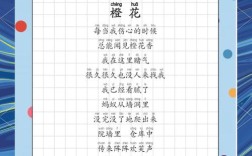

当诗歌的镜头转向城市,我们看到的则是另一番景象,城市的繁华与变迁,成为诗人抒怀的舞台,刘禹锡的《乌衣巷》,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,通过燕子这一微小视角,道尽金陵古都的盛衰兴亡,充满了历史沧桑感,到了现代,城市诗歌的意象更为复杂,诗人笔下的城市,既是充满机遇的钢铁森林,也是令人疏离的文明迷宫,花朵在这些诗里,往往成为柔软、自然与过往记忆的符号,与冰冷的城市构成鲜明对比,形成一种情感上的张力与慰藉。

探寻出处,就是理解诗歌为何会以这样的面貌呈现,它根植于特定的文学传统与历史语境之中。

探幽:作者的心境与时代的投影

创作背景是打开诗歌内核的第二把钥匙,它紧密连接着作者的际遇与时代的脉搏。

同样写菊花,陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,是其辞官归隐后,追求恬淡自然生活的真实写照,这里的菊花,是远离尘嚣、坚守自我的精神标识,而黄巢的“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,则借菊花渲泄了颠覆旧秩序的磅礴野心,同一物象,因作者身份、处境与抱负的不同,承载了截然相反的情感与志向。

时代背景则如同一张巨大的画布,决定了诗歌的底色,盛唐诗人笔下的长安城,是“长安大道连狭斜,青牛白马七香车”的国际化都市,充满了自信与豪情,而历经安史之乱后,杜甫眼中的京城则是“国破山河在,城春草木深”的悲凉景象,城市与花卉,在这些诗里不再是客观景物,而是时代情绪最敏感的载体。

解读诗歌时,将作品放回作者的生平与所处的历史时刻,许多隐晦的情感与深刻的批判便会清晰起来。

品鉴:构筑意象的匠心

诗歌的艺术魅力,在于其运用语言的高超手法,对于“花与城”这类主题,以下几种手法尤为常见。

意象的并置与碰撞:这是“花与城”诗歌的核心手法,诗人有意将代表自然、柔美、短暂生命的花朵,与代表文明、坚硬、永恒存在的城市并置,产生强烈的艺术效果,在描述废墟的诗中,一朵从墙缝顽强生长的野花,瞬间凝聚了时间流逝、生命轮回的哲学思考,这种对比,能极大增强诗歌的视觉冲击力和思想深度。

象征系统的运用:在诗歌中,物象常超越本身,成为象征,玫瑰象征爱情与危险,百合象征纯洁与哀悼,梧桐象征离愁与秋意,而城市中的咖啡馆、地铁站、霓虹灯,也各自形成了一套现代性的象征系统,理解这些约定俗成或诗人独创的象征意义,是读懂诗歌隐喻的关键。

语言的凝练与张力:诗歌语言讲究“言有尽而意无穷”,一个精准的动词,往往能点亮整个画面,不说“高楼上有灯光”,而说“高楼吞噬着星光”,一个“吞噬”立刻赋予了城市一种侵略性的压迫感,这种语言的张力,使得有限的形式蕴含无限的情思。

致用:让诗歌滋养当下

古典诗词并非博物馆里的标本,它们蕴含着强大的现代生命力。

它们是提升表达能力的宝库,当我们在形容一座城市的喧嚣时,或许可以化用“车如流水马如龙”的古典意象;当感慨时光飞逝,也可借用“林花谢了春红,太匆匆”的慨叹,将古典意境融入现代语境,能让我们的语言更具韵味和厚度。

诗歌是安顿心灵的栖息地,在快节奏的都市生活中,读一首“晚来天欲雪,能饮一杯无”,可以瞬间获得一份温暖的慰藉;品味“苔花如米小,也学牡丹开”,能从中汲取平凡生命的坚韧力量,诗歌为我们提供了一种超越现实的精神视野。

诗歌鉴赏的至高境界,在于形成个人的审美体系,没有绝对的标准答案,重要的是真诚的感受与独立的思考,一首诗之所以打动你,可能因为它触动了你某段私人的记忆,或是回应了你此刻内心的疑问,这种跨越时空的共鸣,正是诗歌永恒的价值所在。

从《诗经》的草木到现代都市的霓虹,诗歌始终是人类精神的忠实记录者,在花与城的意象交织中,我们辨认出文明的轨迹,也照见自己的内心,阅读它们,不仅是学习知识,更是一场持续的自我发现。