在中国传统文化中,牛的形象一直与勤劳、坚韧、奉献紧密相连,历代文人墨客创作了许多关于牛精神的经典名言,这些句子不仅凝聚着古人的智慧,更成为激励后世的精神财富,今天我们就来探讨这些名言警句的源流与运用方法。

经典名言的源流考据

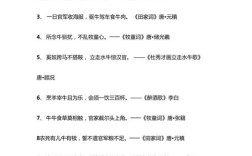

“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”出自鲁迅《自嘲》诗,1932年10月,鲁迅在白色恐怖笼罩的上海参加民主活动,归途遇雨而作此诗,这两句既表达了对敌人的不屈,又抒发了为人民服务的决心,诗中“孺子牛”典故源自《左传》,原指齐景公疼爱幼子,甘愿扮牛让儿子牵着走,鲁迅巧妙化用,赋予其全新的时代意义。

“老牛亦解韶光贵,不待扬鞭自奋蹄”是臧克家1980年代创作的佳句,时值改革开放初期,诗人虽年事已高,仍愿如老牛般为新时代贡献力量,这句诗既继承了传统牛精神,又注入了与时俱进的内涵,展现了老一辈知识分子的担当。

名言警句的创作背景解析

“耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤”出自宋代李纲《病牛》,1128年,主战派李纲遭贬后见田间老牛有感而发,诗中病牛象征忠臣志士,即便病困仍心系苍生,这种将个人命运与家国情怀相融合的创作手法,使诗句具有穿越时空的感染力。

南北朝民歌“风吹草低见牛羊”看似写景,实则寄托游牧民族对安定生活的向往,在战乱频仍的年代,成群的牛羊象征着和平与富足,这种借物抒怀的手法,让简单的景物描写承载了深厚的情感。

名言警句的现代运用

在教育领域,运用牛精神名言需注意情境创设,比如指导学生理解“不待扬鞭自奋蹄”时,可结合新时代奋斗者的故事,让学生明白自主奋进的时代价值,在企业管理中,“俯首甘为孺子牛”可诠释为服务意识,培养员工以客户为中心的价值观。

写作运用时,要避免生搬硬套,比如论述奉献精神,可自然引入“力尽筋疲谁复伤”,再结合当代抗疫英雄的事迹,使古典与现代交相辉映,需要注意的是,任何名言的使用都要与整体文风和谐统一。

鉴赏与创作手法探微

这些经典名言之所以历久弥新,在于其精妙的艺术手法,鲁迅的“孺子牛”运用对比,“横眉”与“俯首”形成强烈反差,展现革命者的爱憎分明,臧克家的“自奋蹄”采用拟人,赋予老牛人的自觉性,增强了感染力。

创作类似警句时可借鉴这些手法:通过对比突出主题,运用象征深化内涵,借助典故增强文化底蕴,但最重要的是要有真情实感,避免无病呻吟,如李纲见病牛而思民生,这种发自内心的感悟才是创作的根本。

文化价值的当代传承

牛精神名言之所以能流传千年,在于其承载的价值观念符合中华民族的精神追求,在快节奏的现代社会,这些名言警句犹如定盘星,提醒人们保持脚踏实地、任劳任怨的品格。

当我们重读这些经典时,不仅要欣赏其文学价值,更要理解其中蕴含的人生哲学,在个人成长中,需要“不待扬鞭自奋蹄”的自觉;在社会交往中,应当“俯首甘为孺子牛”的奉献;面对困难时,要有“力尽筋疲谁复伤”的坚持。

这些经过时间淬炼的智慧结晶,既是文化传承的载体,也是道德教育的宝贵资源,正确理解和运用这些名言,能让传统文化在新时代焕发新的生机,正如臧克家所言:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”那些承载着民族精神的名言警句,必将随着时代发展不断被赋予新的内涵,继续照亮我们前行的道路。

在信息爆炸的今天,我们需要这些历经沧桑的智慧来校准人生航向,让古典名言融入现代生活,不是简单的复古,而是创造性的转化,当我们真正理解“俯首甘为孺子牛”的深意,就能在平凡岗位上找到不平凡的价值;当我们践行“不待扬鞭自奋蹄”的精神,就能在时代洪流中把握自己的命运,这或许就是传统文化给予现代人最珍贵的礼物。